補習班、課外輔導、學科衝刺課程,已經成為新加坡家庭教育投資的「標配」。

在「怕輸」(Kiasu)文化的驅動下,家長們不惜重金為孩子鋪路,甚至催生了補習中心在學校門口發傳單、用「名牌包」吸引報班的荒誕現象。

這場教育內卷的根源何在?政府的改革能否緩解焦慮?

補習支出激增 從「教育投資」到「學業軍備競賽」

補習支出持續攀升

根據新加坡統計局2024年12月發布的家庭支出調查,2023年家庭每月教育支出平均達404.2新元,相比2017年的340新元增長18.8%。

其中,私人補習支出是主要驅動力,占總教育支出的近四成。

值得注意的是,收入最高的20%家庭,每月補習支出高達162.6新元,是收入最低家庭的4.5倍,這意味著教育資源的不均衡正在加劇。

補習行業的「繁榮」

新加坡教育部註冊的補習中心已超過950家,不僅提供學科輔導,還覆蓋體育、藝術等特長培訓,形成完整的產業鏈。

例如,針對「直接招生計劃」(DSA),體育學院、藝術培訓機構利用課外活動幫助學生提升競爭力,單科補習費用可達每月200新元以上。

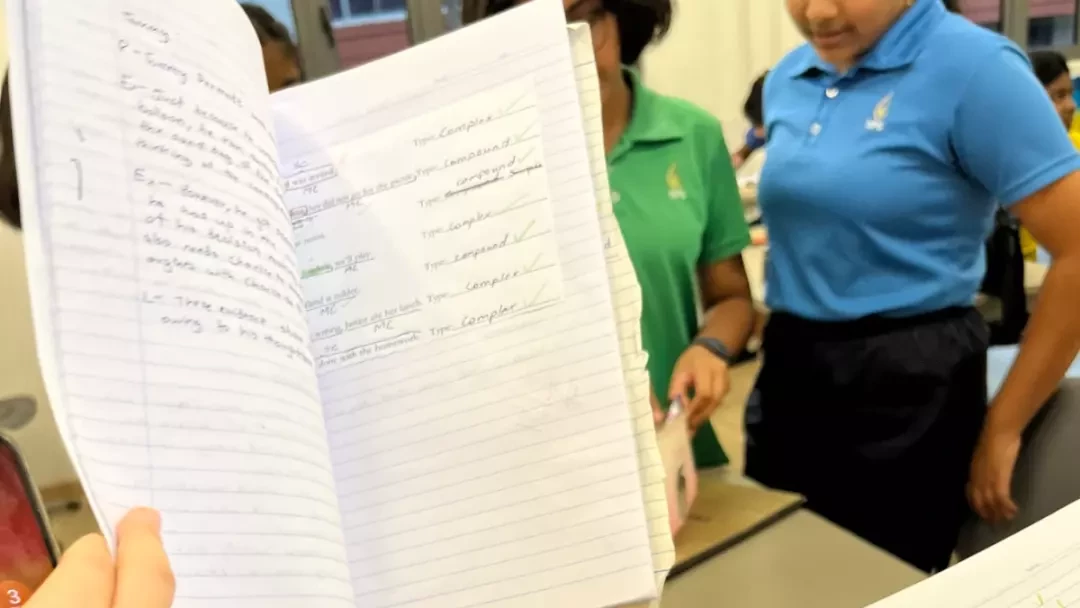

家長的典型選擇

43歲的Madam Janice Tay曾為備戰小六會考(PSLE)的女兒,每月支付700新元的補習費,最終女兒成績提升,進入心儀中學。

她坦言:「補習雖非萬能,但如果沒有額外支持,孩子可能落後於同齡人。」

這種心態普遍存在,甚至影響到明星家庭——著名歌手孫燕姿因輔導孩子備考PSLE暫停工作,此事曾引發社會熱議。

驅動因素 競爭文化、政策改革與結構性矛盾

「怕輸」文化

新加坡教育體系以分流制度著稱,從小學三年級的天才班(GEP)選拔到小六會考(PSLE),層層篩選強化了競爭意識。

家長普遍認為,補習是確保孩子進入名校、獲得優質資源的「保險」。

一旦落後,未來升學和職業發展可能受限。

政策改革的「雙刃劍」效應

近年來,教育部推出多項改革以減輕學業壓力,例如:

取消年中考試

改革PSLE評分系統,由原來的T分制改為等級制

推行科目編班制度,降低競爭焦慮

然而,這些措施未能遏制補習需求。

國立教育學院Jason Tan教授指出:「家長仍認為僅靠學校教育不足以讓孩子脫穎而出,補習成為彌補差距的剛需。」

雙語政策與學科短板

部分家長因自身語言能力不足,將中文等科目輔導外包。

Madam Janice Tay表示:「我們在家主要說英語,若不補習,孩子可能無法通過華文考試。」

尤其是計劃申請本地大學的學生,必須掌握一定程度的雙語能力,這進一步推高了補習支出。

政府應對 教育改革與補習行業的博弈

結構性改革嘗試

01 GEP天才班調整

2027年起,所有小學將推出校內增益課程,減少對外部補習的依賴。

02 考試製度簡化

取消O/N水準考試,統一為劍橋SEC考試,減輕應試壓力。

03 DSA計劃公平化

限制補習機構通過非學術特長「包裝」學生,確保招生公平。

教育部的「糾偏」呼籲

教育部長陳振聲多次強調需「拓寬對成功的定義」,反對補習中心以成績為噱頭營銷。

他直言:「若補習僅因家長焦慮,而非孩子需求,則背離教育本質。」

矛盾與挑戰

儘管政策頻出,補習行業仍蓬勃發展。

家長對改革的信任度有限,認為升學競爭的本質未變。

例如,PSLE改革後,成績仍以「分檔制」呈現,細微差距可能影響學校選擇,迫使家長繼續依賴補習。

社會影響 教育公平與家庭負擔的隱憂

階層固化風險

高收入家庭通過補習鞏固優勢,而低收入家庭難以承擔額外支出。

數據顯示,收入最低20%家庭每月補習支出僅36.3新元,教育資源差距進一步擴大。

家庭經濟壓力

教育支出已成為僅次於住房、食品和交通的第四大家庭開支。

雙職工家庭為平衡工作與輔導孩子,不得不將教育「外包」,形成惡性循環。

兒童身心負擔

過度補習導致學生睡眠不足、興趣缺失。

新加坡心理衛生局2024年報告顯示,青少年焦慮症發病率較10年前上升12%,部分歸因於學業壓力。

未來展望 個性化教育能否破局?

從分流到多元

教育部計劃通過科目編班、職業培訓津貼(如40歲以上公民可獲4000新元技能補助)等方式,鼓勵學生按興趣發展。

技術賦能與教育創新

新加坡「智慧國家2025」計劃推動人工智慧、數據分析等新興學科發展,未來或通過在線教育降低補習成本,但短期內難以替代傳統模式。

社會觀念轉變

李顯龍曾呼籲「不以學歷衡量個人價值」,教育部亦通過「教育儲蓄品德獎」等獎勵非學術成就。

然而,觀念轉變需要長期努力。

政府的改革試圖在公平與效率、壓力與創新間尋找平衡,但家長的「怕輸」心態與補習行業的利益鏈仍構成巨大阻力。

若新加坡能真正實現「成功定義的多元化」,或許這場「學術軍備競賽」終將降溫。

正如教育部長陳振聲所言:「教育的終極目標不是培養千篇一律的『學霸』,而是讓每個孩子找到屬於自己的光芒。」

未來十年,新加坡教育的轉型之路,值得全球深思。