國際商業機器公司(IBM)創辦人托馬斯·沃森(Thomas J.Watson)曾經說過:「你可以撤走我的機器,燒毀我的廠房,但只要留下我的員工,我就可以有再生的機會。」

由此可見,這家於上世紀20年代創立、全球最老牌的科技公司之一,對於屬下的員工有多重視。不少人力資源專家也指出,IBM的創始文化是基於比任何競爭對手更好地培養人才(招聘、培訓、發展、支持),正是這種專注,推動IBM一次又一次地重塑定位。

目前擔任亞太區人力資源部副總裁的邢可欣在IBM工作24年,不僅親眼見證公司多年來是如何不遺餘力地投資和栽培人才,她自己更是參與了其中多項在本地和其他地區推行的人才策略。

另一方面,P-TECH(Pathways in Technology)是IBM在2011年與紐約市教育局和紐約城市大學共同創建的開創性教育模式,旨在為年輕人提供21世紀工作所需的技能和證書。幾年前,IBM把這項計劃引進新加坡,與本地3所工藝教育學院和5所理工學院合作。此舉再次證明,即使在面對充滿變數的世界,IBM秉持「對人才持續投入」的價值觀不曾改變。

亞太區人力資源部副總裁邢可欣:『轉型是我們的基因』

邢可欣(45歲)大學畢業後便加入IBM的人力資源部,那是1997年的事。一開始時,她只負責本地公司的相關業務,接著是管理東協區域,最後擴大至整個亞太區。

除了負責處理公司人事,她的職務還包括為公司尋找有潛力的員工,加以培訓,進行「人才儲備」。這些年來,她參與制定和推行多項公司的人才發展方案,協助IBM在全球基地遴選最合適的人選擔任總經理和分行經理。

談到IBM有多注重人才,邢可欣可說是有著最親身的體驗。加入公司幾年後,邢可欣的經理看出她的潛力,準備把她升上來擔任中層主管。由於缺乏信心,她當下的第一反應是推辭,不過經理卻對她信心滿滿,並告訴她接過新職務後,會有許多人從旁指導和協助,要她別擔心,放手去做。

她笑說:「後來公司要外派我去美國一年半,當時我先生剛升職,兒子也剛上中學,他們都沒辦法跟著我過去。有了之前的經驗,我知道這是公司給我的一個機會,於是經過一番考慮,我決定一個人過去。好笑的是,我的一名鄰居不知道我出國了,期間還特地打電話問我家裡發生了什麼事,因為她看到我家門外經常出現披薩空盒……就這樣,先生和兒子過了一年半『無政府狀態』的生活。」

從美國回來後,邢可欣接管的職務越來越多元化,包括參與一些技術和行銷方面的項目。正因為所負責的職務一直不斷變化,她表示,至今仍覺得自己在不斷學習,每天都過得十分充實。

她說:「說起人事管理,我們過去都是採用很傳統的反饋體系,比如上司對下屬,或下屬對上司提出意見。此做法的最大問題是不夠全面,也無法掌握員工的『走向』,比如一名員工或許在很早之前就已覺得自己沒被公司認可,而萌生去意,但我們人力資源部可能要等到他提呈反饋,才採取行動挽留,這樣的成功率一般不高,若此情況不斷發生,是會影響公司的,所以從我們的角度來說,越早介入越好。」

用人工智慧數據管理

10多年前,IBM率先利用人工智慧(AI)數據來識別員工的技能和市場需求,把所有的評估變成「可量化」,儘量減少人為的主觀性,讓員工獲得公平對待。

邢可欣說:「為了減少離職率,我們推行了『積極人才保留計劃』,通過開發全球人才模型,一方面利用數據整合離職員工的特性,另一方面推動30多萬名員工的發展、輔導和職業指導,協助主管們進行更敏捷和有績效的管理。」

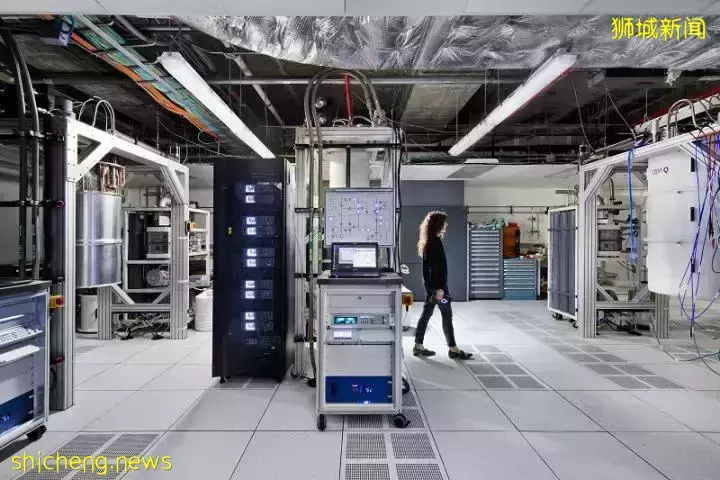

IBM在10多年前,就從硬體轉向軟體,進軍雲科技和人工智慧領域。(檔案照)

通過AI數據,主管也可更快地發現下屬是否有異常舉動,比如突然經常拿假,那麼主管或許可以多關注該名下屬,及早與他溝通,共同解決問題。

邢可欣透露,上述系統曾為她的團隊成功挽留了四名員工。此外,採用人工智慧數據系統管理的好處,還包括可有效率地進行安全工作場所監控、績效和目標管理等。

談到冠病疫情對人力資源管理的影響,邢可欣認為隨著同事們都從辦公室轉成居家辦公,如何確保員工的身心健康是一大挑戰。

她說:「幸好我們公司的反饋文化已建立多年,同事們有問題的話,一般都會直接提出來,而這個時候,身為上司就必須拿出同理心,以公正的態度去聆聽下屬的心聲,儘量給予幫助,有需要的話可以請人力資源部的同事加入,為有需要的員工提供個別輔導。唯有這樣,我們才能一起度過難關,邁向后冠病時代。」

輔導資深員工積極面對轉型

人工智慧科技一日千里, 不少人的工作逐漸被取代。根據IBM早前展開的一項研究顯示,世界最大12個經濟體的逾1億名員工,在未來三年內或需因為人工智慧和機械化,而必須重新接受培訓,學習新技能.

邢可欣坦言,近年來,人力資源部的一大挑戰是為受影響的員工進行輔導,如協助他們克服對新科技的恐懼,保持靈活和開放的心態,適應工作轉型等。

她說:「對於資深員工,我們一般會開導他們要『放下身段』,重新學習,並提醒他們『在IBM,轉型是我們的基因』,不是嗎?2004年IBM將全盤個人電腦業務賣給聯想(Lenovo)後,我們就從硬體轉向軟體,轉而進軍雲科技和人工智慧領域了。在這風雲多變的世界,公司在變,員工當然也必須以積極的態度去應

對這些變化。」

在新加坡運作近70年,IBM和新加坡可說是共同成長。IBM看好我國發展高端技術的潛能,10年前就在本地設立亞太雲端計算(cloud computing)數據中心。

邢可欣指出,IBM的選擇是對新加坡占有優勢的一大證明,那就是一個可信賴的商業環境、擁有優秀的人才,以及可以很好地連接區域與國際市場。IBM新加坡將繼續發展與強化這些特點,進一步鞏固它作為亞太區樞紐的地位。

許可欣(19歲)是新加坡P-TECH的首屆學生之一。(圖/報業控股)

培養人才從學校做起

P-TECH首屆學生:開拓了眼界

南洋理工學院網絡安全與取證技術專業文憑(Diploma in Cyber Security & Forensics)學生許可欣(19歲)是新加坡P-TECH的首屆學生,參與計劃已有兩年。期間,她不但有機會學習人工智慧、雲端科技和手機應用編寫等技術,還有機會參觀本地跨國企業,如IBM和花旗集團,開拓了眼界。不過,她坦言更大的收穫是掌握了多項軟技能,如領導力、批判思考、壓力處理和時間管理等。

她說:「我在工藝教育學院念書時是學生領袖,因為要兼顧課程輔助活動和學業,覺得壓力很大。當初老師推薦我參加P-TECH時,我原本想推辭,因為這是一項六年的計劃,每周上課兩三個小時,我不確定自己是否能堅持,但老師一直勸說這是個很難得的機會,最後我決定試一試……我沒有後悔,這項計劃很有趣,內容豐富實用,特別是導師傳授的軟技能都很重要,這些是我未必能從學校課程中學到的。」

許可欣透露,由於她很喜歡編碼,原本一心想往開發手機應用發展。不過在參與P-TECH後,她有一次受邀到花旗集團參觀,在那裡,她聽到了該集團代表的分享,發現自己真正的興趣其實更傾向於網絡安全,且其發展前景也較為寬廣,於是便在升理工學院時決定選修網絡安全與取證技術專業文憑課程。

她說:「從這項計劃,我也認識了許多導師、學長和學姐,他們在我升學時給予不少幫助,那種有人一起分享、一起朝各自目標努力的感覺很棒。」

3名參與「P-TECH」的工教院學生在前年舉行的「IBM THINK新加坡」論壇分享經驗。(檔案照)

P-TECH這項公共教育計劃為期六年,期間,來自各專業領域的導師不但會親自傳授學生最新的知識,提供實習機會,也關注他們其他方面的身心發展。據報道,全球參與P-TECH的學府數量去年已達到240所,分布28個國家地區,擁有超過15萬名學生和600個行業合作夥伴。

IBM兩年前把這項培訓計劃引進新加坡,與本地3所工藝教育學院和5所理工學院合作,邀請這些學府派學生參與。在本地,每屆課程招收約60人,本地的行業合作夥伴包括花旗集團、新航工程和建屋發展局等。

導師白文才:學生也懂得運用『軟技能』

儘管工作已經十分忙碌, 但是白文才從未想過放棄擔任P-TECH導師。(圖/報業控股)

我認為這項計劃十分有意義, 我很享受整個參與和回饋的過程。通過計劃, 我也能和年輕人保持聯繫,知道他們的想法。—— IBM雲平台銷售執行建築師、P-TECH導師白文才

受邀擔任P-TECH導師、同時也是IBM雲平台銷售執行建築師白文才受訪時指出,公司推出P-TECH的其中一個主要目的,是幫助從科學、技術、工程和數學(STEM)領域畢業的學生,更好地掌握相關的技術和知識,讓他們能夠繼續在這個快速發展的行業走下去,同時確保公司所在的市場能招攬到足夠的人才,擔任網絡安全、雲科技、數碼設計、數據分析和人工智慧等領域的「新領工作(new-collar job)」。

白文才負責教導的是設計思維(design thinking)。他指出,近20年來所謂的「電腦業」,已從電腦硬體和軟體,擴大到信息科技和資訊服務,所需的不再只是電腦知識,還包括懂得如何與顧客溝通、根據顧客的需求制定解決方案,而這些「軟技能」都是可讓學生立刻拿回學校運用的。

受疫情影響,過去一年多,白文才只能在線上開課,不過課程內容並沒有因此而減少。他透露,考慮到學生在上網課的集中力有限,他們把課程分成更多小節來進行,方便學生。

儘管本身的工作已經十分忙碌,但是白文才從未想過放棄擔任P-TECH導師。他說:「我認為這項計劃十分有意義,我很享受整個參與和回饋的過程。通過計劃,我也能和年輕人保持聯繫,知道他們的想法。」

【「開拓經濟 潛能無限」系列 五之五(完結篇),本系列由貿工部呈獻】