在疫情之前,食物危機一直是全球的隱憂。疫情爆發和俄烏戰爭爆發,都讓這個隱憂更加明顯浮出水面,成為迫在眉睫的現實問題。澱粉等植食性問題相對肉類的生產來說相對容易解決,人工合成肉類是解決食物問題的關鍵。

近幾年,從這個賽道的大量的資本投入也可以看到人工合成肉取得量產化背後的重大意義。

此前人造肉巨頭Impossible Foods估值高達100億美元(約合人民幣655億元),比爾·蓋茨,影星萊昂納多·迪卡普里奧以及麥當勞前任CEO唐·湯普森等多位名人一起投資「人造肉第一股」——Beyond Meat。

面對人造肉市場的前景,比爾·蓋茨、李嘉誠等都爭著投資。2017年時,比爾·蓋茨就投資了Impossible Foods。2019年,Impossible Foods宣布完成E輪融資,由淡馬錫,以及長和系創辦人李嘉誠旗下維港投資(Horizon Ventures)領投。

小科普:什麼是人造肉?

據《人造肉分類與命名分析及規範建議》顯示,人造肉共包含兩大類:一類是以植物蛋白為原料製備的人造肉(簡稱:植物基人造肉);另一類是以細胞為原料製備的人造肉(簡稱:細胞基人造肉)。

比爾·蓋茨投資的Beyond Meat、Impossible Foods屬於前者,而在新加坡建廠投入運營的Eat Just屬於後者。

從明年(2023年)第一季度開始,擺在你餐桌上的雞肉沙爹、雞肉餃子、雲吞以及炸雞塊裡面的雞肉,有可能不是來自農場,而是來自工廠。

沒錯,來自工廠。來自新加坡的培植肉工廠。

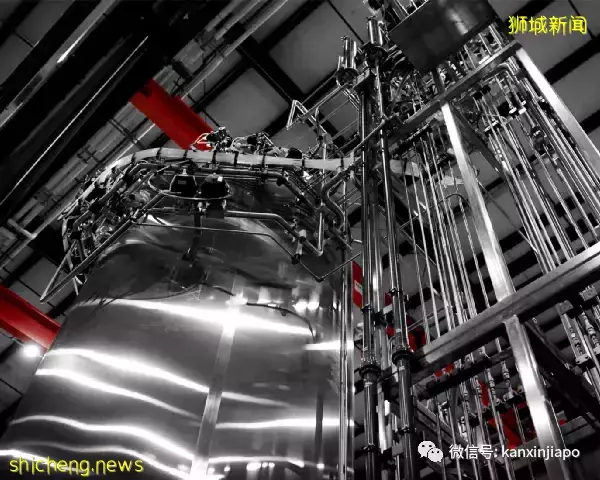

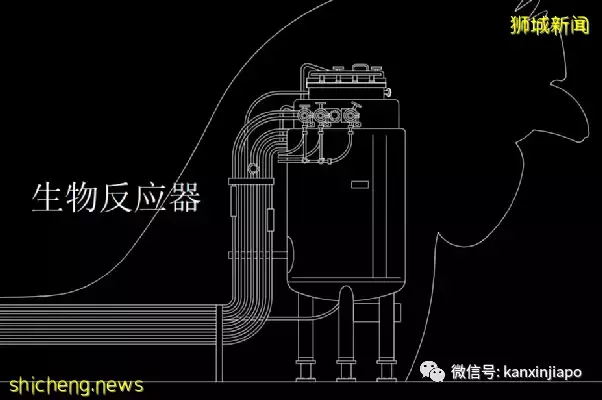

像是鐵皮罐頭一樣的生物反應容器

(培植肉生物反應器)

將來我們吃的雞肉和牛肉,至少有一部分是出自這樣的生物反應器,而不是我們所熟悉的傳統意義的農場。

新加坡是全球首個批准培植肉銷售的國家

感覺有點不習慣,是不是?

其實,培植肉在新加坡並不是個嶄新的概念。早在2020年12月,新加坡就批准培植肉在市面上銷售,是全球第一個批准培植肉銷售的國家。

位於亞歷山大的瓊榮記海鮮(KEK Seafood)的菜單里就有培植肉菜肴。

(培植肉製成的雞肉沙爹)

位於中峇魯的海南家鄉咖喱飯也有培植肉菜肴。

宣傳板上大大方方說明用的是培植肉。

全球第一碟咖喱培育雞肉。

海南家鄉咖喱飯的顧客反映,培植雞肉的口感跟天然雞肉很像,但是有點偏軟,不如天然雞肉結實。

此外,培植肉也可以做成炸雞塊,看起來跟麥某勞的炸雞塊沒什麼不同,就不知口感如何?

稍加用心,培植肉也可以登大雅之堂。

什麼是培植肉

首先,從活雞或雞蛋抽取活細胞,無須宰殺。

可以根據所需要的雞肉口感,選取不同部位的細胞,例如肌肉細胞或脂肪細胞。

細胞檢疫合格之後,放進培養液和生物反應器中,模擬雞隻體內情況。

營養液包含蛋白質、糖、維他命等。如果生物反應器內一切必要條件都滿足了,細胞就會開始複製。

大約四到六周時間,培植肉便可食用。但是,還需要經過一次加工,包括3D列印,讓它成型,口感比較接近天然雞肉。

再之後,就可以供應給餐館使用。

投資6100萬新元

明年最多可生產45噸培植雞肉

6月10日,美國食品科技公司Eat Just旗下品牌Good Meat所設立的培植肉研發與生產設施在新加坡舉行動土儀式。

這是Eat Just在亞洲最大的培植肉研發與生產設施。

Good Meat工廠耗資6100萬新元,占地約半個足球場,坐落在勿洛食品城(Bedok Food City)。

該設施所使用的6000升生物反應器,是全球最大的。

據《海峽時報》報道,Good Meat明年第一季度投入運作後,每年預計可生產4.5噸至45噸培植雞肉。

新加坡去年進口21萬4400噸雞肉。Good Meat的供應量連零頭都不到。它代表的是一種新生活方式的開端。

目前,培植肉的價格比天然肉高。Good Meat指出,唯有在擴大生產規模之後,培植肉的價格才可能降下來。擴大生產規模必須滿足三個條件:

一、必須引進大容量生物反應器。目前設計使用的已是全球最大的生物反應器,但只有6000升,將來必須引進多個20萬升的,才能提高生產規模。

二、培植肉需要的營養液的單價必須大幅降低,必須從目前的每升數新元下降至每升幾角新元。

三、培植肉的細胞密度必須加大,也就是說,在同樣時間內,可以生產更多培植肉。

除了生產培植雞肉之外,Good Meat也將有大約50名科研人員和工程師進行培植肉相關的研發工作。

接下來有意進軍中國市場

在East Just 的動土儀式上,新加坡永續發展與環境部長傅海燕說,新加坡糧食與食品逾九成依靠進口,很容易受到全球供需關係波動的影響。因此,新加坡必須採取多管齊下的策略來提高糧食安全,包括確保食品來源多元化。

新加坡希望在2030年之前,能夠自主生產足夠的農產品,滿足國民三成的營養需求。

除了雞肉培植,Eat Just也在新加坡西部的先驅地區(Pioneer)設廠,準備利用植物蛋白生產素雞蛋。

目前,Eat Just的牛肉培植剛展開初期研發階段,將來計劃在新加坡推出牛肉碎,可能需要使用數個25萬升的舉行生物反應器,生產規模大約數萬公噸。

Eat Just目前已在美國和卡達申請批准售賣培植肉,接下來有意進軍中國市場。

(本文所有圖片源自Good Meat 和 Eat Just)