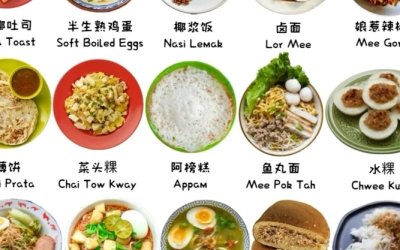

新加坡是一個美食大熔爐,各家料理在小紅點海納百川,師傅將自家所學結合他家烹調方式,突破極限及創意奇菜,食客也樂見其成。

☆ 日意交融 ☆

▲香烤嫩牛柳加些許雞軟骨增加軟脆口感

門面低調得差一點錯過的 Monte Risaia,是一家特別的「廚師做主」(Omakase) 餐館。主廚山田泰三 (Taizo Yamada) 將日本食材以義大利烹飪方式呈現,有別於傳統和正規的日式料理。他曾在東京工作16年,包括在當地的日式義大利餐館 Aponte,吸納了海內外烹飪精髓。

午間 Omakase 從 $39 至 $168,晚餐從 $98 至 $228。菜單會定期更換,筆者試吃了 $98 的五道晚餐。前菜有日本麵包配橄欖油、和牛薄片配布拉塔芝士 (Burrata) 和龍蝦紙包湯。

招牌紫蘇葉高湯義大利面是一道充分體現餐館理念的料理。用蛤蜊、螃蟹和昆布煮成的柴魚高湯來處理麵條,最後撒上紫蘇葉細絲,清爽突顯日意風味。香烤嫩牛柳則加上雞油、辣根、帕瑪森乾酪和番茄醬,還有些許雞軟骨增加軟脆口感。甜品是玄米茶冰淇淋。

餐館的無限量添加酒精飲料蠻有意思,付 $48++(90分鐘),$60++(120分鐘),$70++(150分鐘),就可享用義大利啤酒、紅酒、白酒和汽泡酒。

59 Duxton Rd

▲招牌紫蘇葉義大利面,用蛤蜊、螃蟹

和昆布煮成的柴魚高湯來處理麵條

☆ 歐式中菜 ☆

▲前菜藍螃蟹肉混合四川鱷梨醬

包裹在甜菜根片內

位於羅徹斯德園黑白洋房的「匯」餐館 (Hui),今年7月剛開業,寓意中外交融。35歲的主廚王凱立是道地新加坡人,過去10年曾在多家精緻餐館任職,如 Saint Julien、Boathouse、Joel Robuchon 和 Olivia Cassivelaun Fancourt,練就了紮實法式料理基礎。間中,他還到法國學習製作糕點。

餐館的概念是以歐式烹飪法呈現中菜元素。王師傅的第一炮是為法式料理融入川菜風味,顛覆川菜向來給人重口味又麻辣的印象,展現輕盈之美。

王師傅的法式功底在開胃菜和前菜就開始展現。表層覆蓋著蘿蔔薄片或甜菜根,像件藝術品,要撥開才知曉裡頭有什麼,如甜菜根底下是藍螃蟹肉混合四川鱷梨醬。

北海道帶子義大利天使面,先與松露片一起嘗,再淋上辣椒油,一面兩味。法國鱸魚的魚皮烤成香脆,加上麻辣泡沫。和牛搭配微焦羊肚菌和花椒醬汁。杏脯甜點的蜂蜜菊花冰淇淋有驚喜。

午間套餐三道 $38、四道 $68。晚間套餐五道 $99、六道 $128、七道 $158。

10B Rochester Park

▲和牛搭配微焦羊肚菌和花椒醬汁

☆ 玩轉川菜 ☆

本地名廚彭國強在直落亞逸路的 Basdban 開業時掌勺,「玩」得盡興。Basdban 取自四川話「很棒」的讀音,是一家舒適的小酒館,適合在下班後點杯雞尾酒配幾道下酒菜。

彭師傅以法式料理起家,以巧思妙想為川菜開闢新格局。例如搖搖脆炸豬蹄 ($14) 裝在紙袋端出來,食客自加調料搖均勻,像在玩搖搖薯條,然後倒在野餐鐵飯盒內食用。澳大利亞肺魚料理 Barramundi en Papillote ($32),將香煎肺魚和酸菜魚湯一起包在烘焙紙內,烤熱後再上桌,參照西式烤魚的做法。

▲澳大利亞肺魚料理和酸菜魚湯包在烘焙紙內烤

食材搭配也讓人意想不到。芝士烤茄子 ($14) 將四川臘肉和芝士一起烤,最後撒上怪味爆米花。干燒娃娃菜 Burn Baby Burn ($14),撒上帕馬森乳酪和豬油渣。蟹肉麻婆豆腐 ($20) 以蟹肉取代豬肉,還選用較結實和可吸汁的老豆腐,底下是一碗雜糧飯。

B-52招牌炸雞 ($28) 和招牌 Lalalalalala 炸雞 ($34) 氣勢磅礴,前者用紅辣椒,後者用青辣椒,盛在懷舊印花搪瓷盤內。甜點有炸饅頭片椰香冰淇淋 ($12) 和酒糟冰淇淋 ($12)。

51 Telok Ayer St #01-01

▲干燒娃娃菜撒了帕馬森乳酪和豬油渣

☆ 摩登日式 ☆

▲墨西哥玉米餅皮夾蟹肉紫菜

Ohayo Mama San 是今年4月開業的酒吧餐館,菜單選項從全天早午餐、小吃、蓋飯、壽司、拉麵到下午茶,體驗很國際化。

雖說是日食,但包羅萬象,例如帶中東和西餐元素的香烤雞肉串配薯條、墨西哥玉米餅皮夾蟹肉紫菜(4個$20),以及融合本地元素的娘惹仁當和牛塊配洋蔥和日本香蔥烤飯 ($26)。

每天上午11時至下午6時,餐館提供新加坡人喜愛的早午餐,如水波蛋搭酸種麵包、藍莓蜜糖優格、炒磨菇、海鮮濃湯和味噌醬沙拉 ($24)。

周一至周六上午11時至晚上8時,以及周日全天,是餐館的歡樂時光,啤酒從一杯 $8 起,日本清酒從一杯 $10 起,還有清酒調配的雞尾酒一杯 $12 起。

313 Orchard Rd

313@Somerset #01-29

▲早午餐之一的水波蛋搭酸種麵包、

藍莓蜜糖優格、炒磨菇、海鮮濃湯和味噌醬沙拉

(圖片由受訪餐館、新報業媒體提供)

(本文首發於《華匯》42期,文章版權歸新加坡宗鄉會館聯合總會《華匯》雜誌所有,未經授權請勿轉載使用,歡迎朋友圈分享。欲閱讀更多《華匯》雜誌文章,請掃描以下二維碼,註冊成為《華匯》雜誌會員,即可閱讀更多精彩文章。為感謝讀者支持,即日起只要註冊帳號,便可免費閱讀一年宗鄉總會的兩本雜誌。)