李顯龍:太平洋國家比美國更為尊重中國抗疫做法

李顯龍總理近日赴美並參加了《華爾街日報》舉行的對話會。

該報工作人員提問道:美方認為冠病來自中國,中國目前防疫措施不是最好方法,科興疫苗也不是最有效的,太平洋國家如何看待中國的抗疫做法?

李顯龍總理表示,太平洋區域比美國更尊重中國的做法。疫情初期,中國曾遭受美國圍繞未迅速發現、公布並遏制疫情的指責。但事實上,中國在疫情開始的第一個月內便公布了信息。隨後各國做出了調整,有的反應快速,有的如美國則後悔反應不夠及時。

在疫情初發的2020年2月2日,李顯龍亦曾說「中國做的是負責任的事」。

新加坡在公共衛生以外做對了哪些 編者按:應對冠病疫情已有兩年多,新加坡如何避免/減少政府部門間互相踢皮球等三個方面的公共治理問題,《新加坡眼》讀者徐晶分享了她的觀察和分析:

新冠是一個公共衛生問題,又遠遠不止是一個公共衛生問題。

我經常跟朋友說,新冠病毒的攻擊靶點不是人類,而是社會,它就是一個以崩潰你的社會結構為目的的病毒。

你如果不管它或者反應滯後,公共衛生系統馬上崩潰,現代人類平均長壽的基石轟然倒塌;你如果嚴管它,那現代城鎮運作方式同樣會崩潰,越大的城市塌陷越快,因為人均占有資源越少,都是動態平衡。

我給個例子,沒有一家銀行經得起四分之一儲戶同時取錢,儲戶只要擠兌,再大的銀行都得破產;一座城市的各種資源平時供給和分配毫無問題,但如果出現特殊情況,某個環節忽然出現資源擠兌或需求暴增的時候,就可能出現平時想都想不到的問題。

在這個前提下,我來談談新加坡在公共衛生以外三個較好的決定。

一、跨部門合作

新加坡以前各部門之間有多麼各自為政,大家還記得嗎? 如果公眾發現溝渠中有落葉,打電話給市鎮理事會,市鎮理事會就說落葉歸國家公園局管;打電話給公園局,他們會說溝渠歸公用事業局管;打電話給公用事業局,他們會說組屋區的的公共設施歸建屋發展局HDB管;打給HDB,它會叫你這種小事請找市鎮理事會……雖然是段子,但可見一斑。

政府一直想推行跨部門合作,但一直收效不佳。萬萬沒想到,是一場疫情打破了這種部門之間的重重壁壘。

政府很清楚,抗疫這件事,不僅僅是衛生部的事。所以每一次宣布防疫策略大調整的時候,不但衛生部在場,教育部、貿工部、人力部、交通部都同時出席記者會,向記者和公眾介紹具體措施和政策思路。

所有的政策是閉環的,儘可能讓每個部門都提出各自的需求,而不是要求所有人為公共衛生危機作出無限讓步;所有資源是共享的,政策不會首尾難顧或者自相矛盾。

雖然,這些政策和措施到了執行的時候還是會有不及時或者疏漏的地方,尤其是在「共存」開放初期,但因為大軌道已經設定好了,所以出現小偏差就能非常快速地予以調整或修正。

這還是我們記者會上看得到的幾大核心部門,那些沒有出席記者會的部門同樣在我們看不見的地方通力配合,比如說公用事業局做的環境污水樣本檢測,永續發展與環境部負責的安全距離督導等等等等。

二、錢,錢,還是錢

總說一個家庭的儲蓄是它應對危機的底氣,對一個國家何嘗不是? 毫不誇張的說,新加坡歷屆政府都是屬倉鼠的,儲的比吃的多。就如前官委議員鄭恩里所說「當一個國家從灰燼中誕生,依靠一個把你踢出去的國家來獲取食物和水,可以說從第一天起,我們就已經在為世界末日做準備了。」

醫療設施在需要啟動之前已準備就緒,超市貨架永遠可以填滿,能在鄰國宣布封鎖邊境的12小時內為別國員工安排好住宿,只為了他們可以不必被迫辭職返鄉,這是疫情開始才做的準備嗎?不,這是積累了55年的準備。

因為新加坡從來就沒有過一天是真正安全的,從水源、食物、能源,乃至生活中的方方面面,就算沒有疫情,全球供應鏈出現任何一點小小波動,對新加坡都可以是滅頂之災。

在這種治理思維之下,你可以看到一些新加坡獨有的商業特色,小至家用小物和日化美妝,大至豪華汽車,在新加坡市面上都可以有非本地市場銷售的選擇,叫做「平行進口」,是多元供應鏈的重要組成部分;哪怕是品牌代理商,進口途徑也高度多元化(作者曾經觀察過市面上的冰淇淋,M開頭的某品牌隨便選八個口味都是八個產地)。但,在絕大多數國家,這種行為並不合法。

而最重要的是,新加坡一直在儲蓄。新加坡是極少數政府開支不赤字的老齡化社會,幾乎不靠發行債券來維持財政運作,大多數年份還有財政盈餘。

淡馬錫控股和主權基金的投資收益,讓新加坡可以不需要寅吃卯糧的調用未來公積金;最要緊的是新加坡還有第二個小金庫——國家儲備金。

正是因為口袋裡有充足的現金,新加坡才能在各項防疫抗疫物資搶購競爭中拔得頭籌,錢如果不夠用,那什麼都輪不到你先買;也正是因為有錢,各項經濟保護才有底氣可以推行。錢不是萬能的,但沒有錢是萬萬不能。

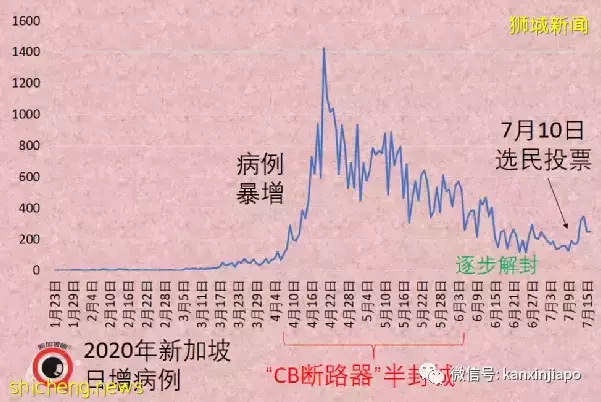

我們看看2020年各項豪橫的津貼:2020年「CB斷路器」半封城期間,免除商戶租金,建屋局房貸可以暫停償還,擔保所有商業合同不可因為的逾期違約而強制執行(包括企業貸款),政府承擔最高可達75%員工薪金補助,條件是僱主不裁員,提供個人財務紓困補助等等等等,隨便哪一條拉出來,都不得不說一句有錢果然是可以為所欲為。

但是,再厚的家底也不是無底洞,所以2023年新加坡得提高消費稅,但只要企業都還活著,員工飯碗保住了,錢再賺回來不難。經濟生態猶如自然生態,有些物種/行業有它存在的價值,面對異常變化時,如果不予以保護,讓它滅絕,可能會引起連鎖骨牌反應,上下游都要遭殃,後果很可能是無法承擔的痛。

三、及時舉行大選

2020年6月,恐怕當時沒有一個人會覺得這種時候大選是個好選擇。

當時客工宿舍疫情仍未結束,社區人心惶惶,當時很多人都還一種「再過幾個月新冠就會像非典一樣自然消退」的幻想,所以在這種情況下舉行大選顯然是不太能令人接受的。民眾也嘲諷因為疫情取消群眾大會,執政的人民行動黨PAP獨占傳媒優勢這是一場不公平的競爭。但隨著大選塵埃落幕,各種雜音終究會喧囂褪去。

選舉期永遠是高懸在民主政體頭上的達摩克利斯之劍,臨近選舉期的那一年半載幾乎處處遭遇掣肘,正確但需要承擔痛苦的政策無法推行,飲鴆止渴的建議卻最容易收穫人心。

現在站在上帝視角再去回顧,如果當時真的延後大選,那我們可能直到現在都還在反反覆復的清零和封鎖里苟延殘喘。

這兩年世界各國不同程度的邊境管制,幾乎所有地區的民粹主義都抬了頭,社會加倍分裂,新加坡能在這波大潮里做到基本全身而退,正是因為一場及時的大選,結束了無休無止的爭議和拉扯。

哪怕是在最低谷的兩年裡,新加坡也從未放棄過觸底反彈的希望與準備。從台灣地區禁止口罩出口開始,新加坡就看到了在政策風險下全球供應鏈的不確定性,致力於打造一個「低政策風險高信用度」形象,哪怕是在最嚴格的CB時期,和全球供應鏈掛鉤的產業,也全部都沒有停止運作。

為僱主提供薪金津貼就是這種思路下的產物,一方面是保護民生,另一方面也是保住各行各業的專業人才不流失,等形勢好轉的時候,馬上可以重新進入賽道搶占先機。

曾經在新加坡中央醫院遇到一位安全大使,哪怕戴著口罩都知道她在露出八顆牙的微笑,跟人說話永遠俯側身或者半蹲,在極其嘈雜的環境都能準確抓到服務對象的需求,這些細節的職業習慣,一看就知道是一位空姐,我相信今時今日,她已經重新回到了機艙,哪怕這一天我們等了漫長的兩年。

疫情兩年,變強的不僅僅是接種了疫苗的民眾,同樣還有企業,良好的勞資政三方協作框架,協助企業數碼管理轉型,協助員工提升技能,而不是被動的等待何時商業環境可以回到曾經的「正軌」(事實上這個世界已經再也回不去「以前」了)。

可以說,2020年4月「CB斷路器」半封城剛開始的時候,所有企業都是手忙腳亂的,但如果今時今日,突然出現一個高危險性的新變種讓新加坡不得不進入新一輪的封鎖的話,我們的企業,一定會嘴上抱怨但轉頭又可以立刻安排好員工和業務最小程度被影響(哪怕是現在,所有員工回到辦公場所已指日可待,但人力部依然堅持限額75%,這倒不是防疫需要,而是為了繼續推行靈活工作制、促進職場平等)。

漫漫長夜,終於黎明,這一夜有預言家有狼人也有女巫,終究是個平安夜。