新加坡,彈丸之地,凡到此一游者皆會感嘆:很快轉盡,有點boring。可新加坡又不小,它不分種族、宗教。是有著超過7種以上語言、6個以上民族文化共融的多元化社會。

如果你要想用獵奇的眼光看待新加坡,當然就無聊了。如果比摩天大廈,她遠不如北京、上海 ;比氣候,她沒有春夏秋冬;比景色,她也只好遙望萬里長城,驚嘆深海藍冰.....但,問題就在於比較。 新加坡並不是一個適宜比較之地。她的動人之處就在於不爭不搶,她外表整潔乾淨,內心又溫婉善良。

當我們重新回到城市,我們又如蠶蛹般把自己包裹起來,撕掉旅行的標籤,面對冷冰冰的水泥森林,一切的一切又全都恢復了原樣....

什麼生活都可以忍受,就是不能忍受一成不變的生活。如果你來新加坡 ,別帶著過分的目的,別帶著詳盡的計劃,這地方,需要隨心,用心感受。

宗教情懷和異域色彩

一直有一個「去印度 」的行程尚未給自己兌現。來新加坡的「小印度 」兩次,倒是先過了過癮。

新加坡的印度人群居的地方,不像網上看到真正的印度環境那麼聳人聽聞,這裡治安和衛生水準大可放心。 印度風情建築,彩色小房子,走進街巷,那種地道的辛辣香料兒便撲鼻而來。作為景點而言,它可能並沒什麼特別引人注目,但印度特色的風土人情你喜歡的話,這個地兒倒是可以足足轉上一天。

街上隨處走來的印度女人,總是被沙麗嚴實的包裹著,大紅、金黃,寶藍,翠綠.....鮮艷各色再配起精緻誇張的圖案,韻味就隨著走起的節奏扭出來。她們喜歡戴誇張的首飾、大多是金的,所以這裡的金店也不少。

來這一般都逛什麼?各式小攤。無疑,一進街巷,我就走不動了。

看看他們大多賣的是什麼, 印度手工藝品、服裝、包包,各色首飾、頭巾甚至坐墊兒。老闆們經常熱情的拉起客來,邀你進店,甚至請求逐一嘗試佩戴,即便不買也沒關係。

小印度的主要街道有實籠崗路(Serangoon Road)及其路內的小巷,如甘貝爾巷(Campbell Lane)、南洛街(Dunlop Street)和欣登路(Hindoo Road)。

衣服、裙子這種看自己喜好吧。其實如果覺得價格合適,買兩身,適合拍照。

很多小店裡都有畫印度花紋,也就是印度海娜手繪,通常價格在20-50新元。

海娜手繪和紋身不一樣,當然不僅是因為它到時候會褪色,畫的時候不痛,也因為海娜基本只是畫在四肢,而紋身則全身可以。一進入小巷子,你會看到各種各樣的海娜手繪小店,他們會拿出一本冊子讓你挑選圖案,價格當然是根據圖案的難以程度來決定。

手繪者通常手法嫻熟,速度也很快。畫好後徹底風乾大約需要兩小時,然後這些花紋大概可以保持一周左右。喜歡的話不妨試試,這種東西對身體無害。

聽說在印度人的婚禮上,新娘是必須手腳畫滿圖案的。這代表向真主、神祈求幸福。說到向真主求福,要說到在小印度常見的賣花的小攤位。這些花環可不是買來掛在脖子上拍照的....而是祭神用的。

這邊雖然是小商品街,但是生活氣息依舊非常濃郁。迎面的陌生人頻頻點頭微笑,語言不通就肢體比劃也是能點到想吃的菜,手機落在街邊的座椅上也有過路的爺爺提醒你東西掉了,雖然被賣工藝品的大叔搶過相機說不能拍照要刪照片,但總體來說,這個地方是到新加坡不得不來的一站。

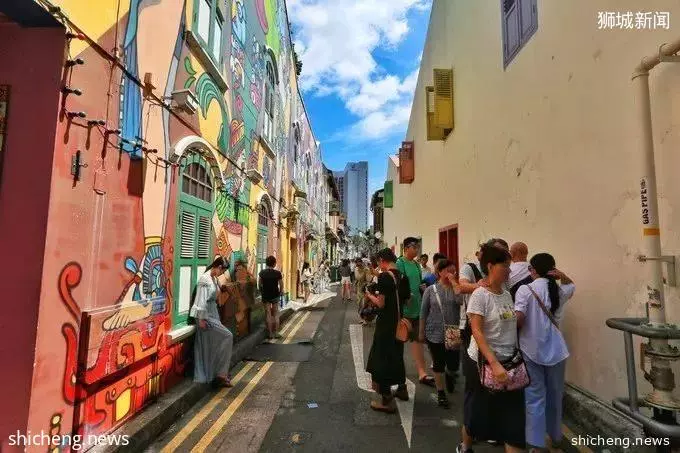

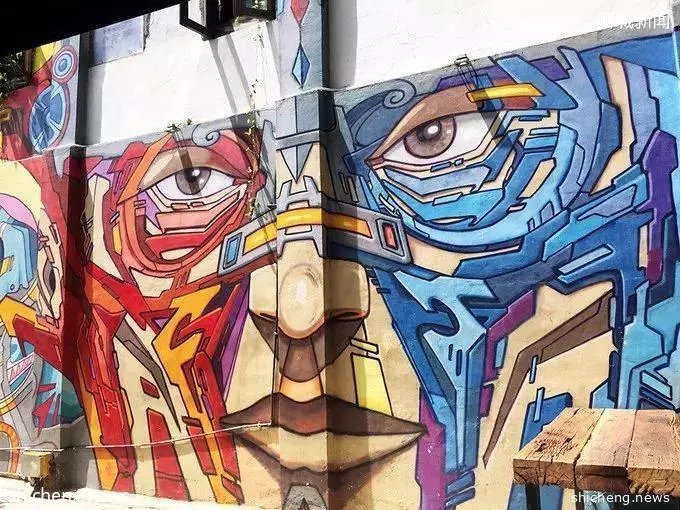

小印度的下一站,是哈芝巷。之前在攻略上看到說,這裡沒什麼遊客.....才不是,恰恰相反,我來的時候這裡「滿牆」的遊客。

正是晌午,說實話來到這看到一面面塗鴉牆,心裡興奮得要死。但是面對眼前這大批的遊客,拍個照也要排隊,有點沒有心情了。主要是曬,這時候拍自己全是頂光,怎麼拍都不美。不過對於這條貌美的街巷,我還是很不吝惜快門的。

除了很多塗鴉,這條巷子還擁有各種潮店,很多年輕遊客來這兒購物,也稱它為「淘寶一條街」。這裡的店大多下午才開門營業。

走在這條街上,我會突然出現好像此刻並不在新加坡的錯覺,好像在瑞典 ,又好像穿越到摩洛哥 。

這條街自帶的那種時尚潮流范兒,讓你走路都想挺起腰板兒。這裡小店經營的生意從服裝布料、香水、金鋪、餐館酒吧、家具地毯甚至 中東 水煙,元素交融之多令人折服……在這裡散步逛街,也是身心飛揚,這只是一個下午,夜晚感覺更迷離。

給女孩兒推薦古著服飾的Vintage Shop,有Alexender McQueen、Yasuhiro Mihara 等大師作品。

其實印度興都教徒同胞們在城市的文化彩帶,並不局限於」小 印度 」。實龍崗路上三座興都廟可以跟位於 滑鐵盧 街 (Waterloo St.) 觀音廟旁的克里斯南 (Sri Krishnan) 興都廟,多美哥地鐵站 (Dhoby Ghaut MRT)現址前斯里西凡 (Sri Sivan) 興都廟,以及位於登路 (Tank Rd) 的丹達烏他帕尼(Thendandayuthapani) 興都廟串成一條興都文化彩帶。

它們在新加坡河北岸跟河的南岸的馬里安曼以及恭錫街上的萊爾絲迪維那雅迦興都廟相互呼應,這天最後一站就是來來參觀新加坡最古老的印度教寺, 馬里安曼興都廟。

進門前脫掉鞋子放在門口旁邊的鞋架上,一般夏天穿著比較少,會要求披上披肩或者裹上裙子。如果要拍照的話要交一點錢,不拍的話就要真不拍,偷拍的話被捉到就不好了。

這座寺廟的歷史可以追溯到1827年,由當時在新加坡頗有名望的印度裔商人Naraina Pillai 創建。寺廟主要為南印度泰米爾印度教的新加坡人提供服務。這大概是牛車水這一帶一個特別的存在吧,寺廟大門雕刻著色彩艷麗的 印度 教諸神、動物、人物等,氣氛神秘得很。而門內的高塔上,有各種神靈和聖獸栩栩如生的雕像,遠遠就看得見。

馬里安曼 /Sri Mahamariamman是印度教三大主神之首的毀滅之神濕婆(Shiva)的妻子帕爾瓦蒂(Parvati)的表現形式。帕爾瓦蒂是地球母親的化身,也是喜馬拉雅山的雪山女神,帕爾瓦蒂不僅有著絕世的美貌,需要的時候在戰場上也會變化為獰猛的戰神。她可以保護她的信徒免受邪惡的影響。 馬里 安曼 在 印度 以外的國家很受尊崇,因為據說她可以保佑那些在異國定居的 印度 教信徒。

馬里安曼原是泰米爾文, 馬里 是「雨」的意思, 安曼 則是「神」的意思。

有一件有意思的事。之前很多信徒在進入寺廟之前,都會先搖響大門上的鈴鐺,這樣做是祈求神靈允許他們進入,但是隨著 馬里 安曼 興都廟已經列入國家級名勝古蹟,成為著名景點,遊客越來越多,他們也開始效仿信徒的行為,整座廟宇幾乎每時都要響起鈴聲,後來沒辦法,只能摘掉了大門上觸手可及高度的鈴鐺。只有真正的信徒才會跳高去夠響那些高處的鈴鐺。他們洗凈手腳並在頭上洒水,以使自己更加純潔,禮畢之後,才會進廟參拜。

這裡還每年都會慶祝蹈火節(Thimithi),高潮是信徒們赤足走火碳堆。沒錯,赤足!要知道,在這個溫度的天氣里,我們穿著襪子走在被太陽曬過的地面上,都要燙得跳起來。

印度教的神話色彩非常濃烈,這座廟中的雕塑都也和 印度 教神話有關。三頭六臂、手持蓮花、刀戟、光環等法器,並常以獅、鼠等動物為坐騎,或可見到化身怪獸的神祇。

其實很多來參觀的遊客包並不太懂得教義,不過光欣賞這些具有藝術價值的雕像也不錯。

「獅城」這個稱呼基本大家都知道。許多人認識新加坡就是從這個矗立於浪尖的獅頭魚身像開始的,可以說它是 新加坡 的標誌和象徵。很少人去查證「獅城」及這座雕塑的由來。那就再普及一下。

最早,魚尾獅只不過是一個商用標誌。它是在1964年由范克里夫水族館館長布侖納設計的,旅遊局在1966年把魚尾獅註冊為它的商標,並於1971年委託著名雕塑家林浪新塑造。1972年魚尾獅這座石雕建成,坐落於市內 新加坡 河畔。 新加坡 英文名為"Singapore",系由昔先梵文Singapura( 新加坡 拉)演化而來。古時 新加坡 稱為"單馬錫",歸屬印尼利佛逝王朝。傳說14世紀時,利佛逝王朝的王子在海上航行遇風暴,被吹到這個島上,看到一隻樣子像獅子的怪獸,於是該島便被改稱Singapura,意為" 獅子 城"。