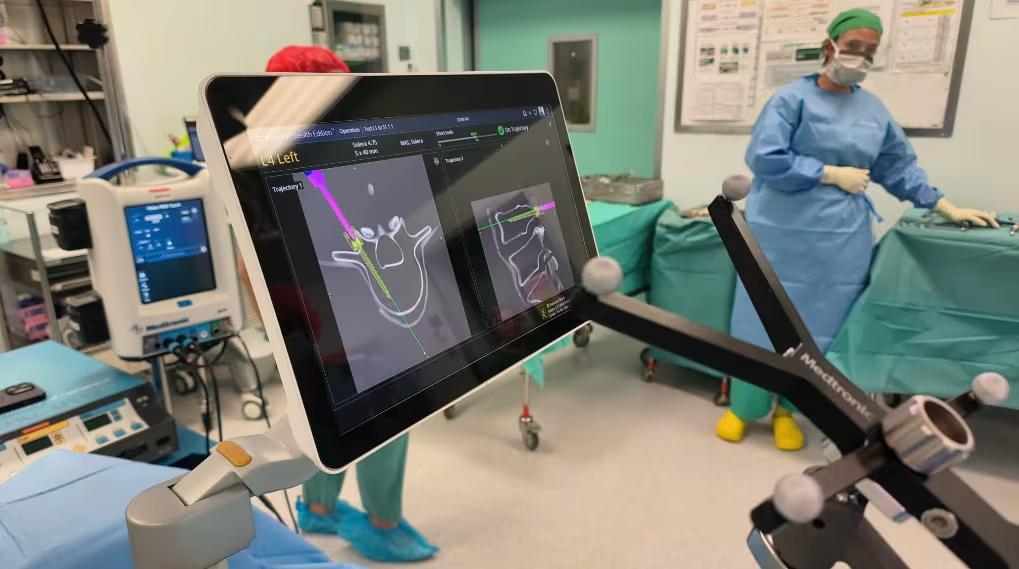

陳篤生醫院採用機器人輔助技術進行脊柱手術。(圖:陳嘉羚)

陳篤生醫院採用機器人輔助技術完成逾120次脊柱手術 新技術精準度高 患者住院時間減少

陳篤生醫院自2021年採用機器人輔助技術進行脊柱手術以來,已完成了超過120次手術。

院方表示,同傳統手術相比,新技術準確度更高,因此患者的切口也更小,最小的切口只有一到兩厘米。此外,微創手術也能縮短病患的住院時間,康復時間也更快。

73歲的馮崇賀年輕時就喜歡跑步,每天都會跑10公里。不過,他2022年開始發現腿部經常麻痹,後來情況越來越嚴重,影響日常生活。他不僅無法繼續跑步,連走路都成問題。

「越來越嚴重,站久了腳會麻痹,走路腰部也會痛,我就越走越慢,走不到一會兒就需要休息,嚴重的時候步行必須要停,走50步就需要坐下來休息。我去超市推車買菜,我都需要趴在推車上休息,因為背部酸痛難忍。」

馮崇賀去年6月決定接受手術,沒想到很快就恢復,手術三個月後,已恢復日常生活。目前每天可在外頭溜達幾個小時。

醫生在手術前利用3D影像分析。(圖:陳嘉羚)

一般情況下,脊柱神經受壓迫的患者需要接受手術。傳統的手術屬於開放性手術,切口較大,雖然有3D影像輔助,但醫生仍需要人工估算植入螺絲的位置,可能會有螺絲錯位的風險。

有了機器人,醫生在手術前利用3D影像分析和實時導航系統看到解剖結構,提前規劃。手術進行時,只要操作機械,機器人搖臂就能精準找到脊椎位置,協助醫生將螺絲植入脊椎骨。

陳篤生醫院脊柱部門外科主管胡勇良副教授說,同之前相比,接受機器人輔助技術和微創手術的70歲以上的患者增加了百分之19,這是因為技術先進,消除了很多年長病患對手術的恐懼和擔憂。此外,接受傳統手術的病人一般需住院約一個星期,接受微創手術的患者,住院時間可縮短到平均四到五天。

機器人輔助技術進行脊柱手術。(圖:陳嘉羚)

胡勇良副教授說,使用機器人輔助進行手術,手術中出現螺絲移位的風險少於1%,精準度非常高,病患因螺絲錯位引發其他併發症而需要再次進行手術的機率也減少很多。傳統手術螺絲移位的風險大約在1%到5%之間。

胡勇良表示,雖然使用機器人進行手術要比傳統手術的費用高出大約5%到10%,但因為患者的住院時間減少,後續也不需要再進行其他手術,因此整體計算下來,需要繳付的醫藥費可能會減少。

胡勇良醫生今年4月剛為85歲的黃明標進行手術。黃明標一年前感到腿部腰部酸痛,去年11月疼得他完全無法出行。他說,這個手術傷口小,而且術後恢復良好,如今行動自如。

陳篤生醫院是最早採用這個技術的醫院之一。目前,新加坡國立大學醫院和樟宜綜合醫院也在使用這類機器人技術。