中餐在新加坡一直有著非常廣泛的市場和受眾群體,可以說是新加坡飲食文化中不可或缺的一部分。隨著新加坡經濟的不斷發展和人口的增長,隸屬不同菜系的中餐集團在新加坡的擴張也在不斷加速。

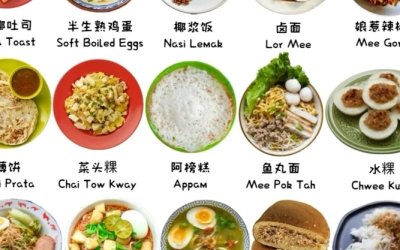

新加坡本地的中餐文化非常豐富多樣,主要以粵菜,海南雞飯,福建菜,潮州菜為主。

十年前,麻辣燙、酸菜魚這些比較有特色的中式小吃對於新加坡人來說還是相當陌生的菜肴,如今卻成為人們餐桌上的常客。

而這些新式中餐的出現,背後是中國餐飲品牌在全球範圍的擴張。

根據調查,有超過七成的人吃過來自中國的中餐連鎖。目前中國餐飲集團的新店遍布在新加坡各地,從辦公大樓林立的市中心,到西部的裕廊,東部的樟宜,北部的義順。

從2014年至今,門店數量逐年增多。雖然2020年的冠病疫情影響展店步伐,但緊接著的2021年,開店勢頭就迅速恢復,新開的門店數量是2020年的兩倍,並且還有兩個品牌在這一年首次入駐新加坡。

優質的營商環境和可觀的華人消費群體,吸引了眾多中國企業來到新加坡,餐飲只是其中的一小部分。根據中國商務部2021年的統計,在新加坡註冊登記的中資企業已超過8500家,科技網際網路、基礎建設、金融等領域都有中國企業的足跡。

最先搶灘登陸新加坡,也最流行的是火鍋這一品類。從2014年至今開設的火鍋店有29家,其次門店最多的是烤魚和麻辣燙,分別開設了10家。烤魚和麻辣燙都源自八大菜系中的川菜,而火鍋也繼承了川菜的辣、香、味重的特點,可見火遍中國的川菜在新加坡也廣受歡迎。

2021年各國中餐市場中,新加坡以76億美元(約99億新元)的規模位列世界第三。但若進一步將市場規模除以各國人口數的話,新加坡就以1393美元的人均中餐消費,排名世界第一。也就是說,2021年新加坡每人平均在中餐上花費1393美元,遠高於其他國家的水平。

經濟發達、華人眾多、平均餐飲消費金額高,加上疫情恢復較快,都是中餐品牌選擇新加坡的考量因素。然而,高昂的人力和租金成本、嚴格的食品安全檢查,以及多樣的飲食選擇也給中國品牌增添不少困難。

跨國企業落戶新加坡看重的不是本土市場,而是6億多人的東南亞市場。今年初在新加坡開設首店的呷哺呷哺,已宣布馬來西亞項目正式啟動,旗下高端火鍋品牌湊湊的馬國首店將在年底開業。

因此,新加坡對於中國中餐連鎖品牌來說,是走向國際第一站,更是開拓東南亞市場的橋頭堡。

在近二三十年,新加坡迎來不少來自中國長江以北的新移民,也順勢帶動這些地區的美食傳播,讓這些食物在本地生根發芽。

以牛車水為例,在牛車水商聯會官網顯示的中餐廳中,有超過六成是新移民開設的。由此可見,新移民飲食成功遍地開花,不只豐富了這裡的多元飲食文化,也為本地人打開了味蕾的新世界。

不僅是新加坡,很多中國餐飲品牌也在全球其他國家開設了分店。

海底撈

海底撈是中國著名的火鍋品牌,也是在全球範圍內擴張最為迅速的中餐品牌之一。在美國、澳大利亞、加拿大等國家均有分店。根據公開數據顯示,Haidilao 在美國的市場份額約為 0.7%,價格區間為每人 40-50 美元;在澳大利亞的市場份額約為 1.5%,價格區間為每人 30-40 澳元;在加拿大的市場份額約為 0.4%,價格區間為每人 35-45 加元。

大娘水餃

大娘水餃是一家以水餃為主打產品的中餐品牌,目前在澳大利亞、加拿大等國家均有分店。

根據公開數據顯示,Da Niang Dumpling 在澳大利亞的市場份額約為 0.2%,價格區間為每人 10-15 澳元;在加拿大的市場份額約為 0.1%,價格區間為每人 10-15 加元。

舌尖尖蘭州牛肉拉麵

舌尖尖蘭州牛肉拉麵是一家源自中國蘭州的餐飲品牌,主要提供傳統蘭州拉麵和各種特色小吃。

目前該品牌已經在多個國家和地區開設了分店,包括美國、加拿大、澳大利亞、新加坡、馬來西亞、日本等地。其特色美食也已經在一些國家和地區形成了一定的口碑和影響力。

楊國福麻辣燙

楊國福是一家來自中國重慶的連鎖麻辣燙品牌,其主打產品是以辣味為主題的麻辣燙。近年來,楊國福在海外也展開了一系列擴張計劃,包括在美國、加拿大、澳大利亞、歐洲等多個國家和地區開設分店。

在新加坡,楊國福也已經開設了多家門店,其中包括位於烏節路、萬國廣場等地的門店。楊國福在新加坡的門店以高品質的麻辣燙和其它特色小吃為主,價格區間在中等水平,深受當地消費者的歡迎。據悉,楊國福在新加坡的門店數量已經相當可觀,也在不斷擴張中。

小龍坎火鍋

小龍坎火鍋是一家來自中國重慶的知名火鍋品牌,以其獨特的火鍋調料和鮮美的食材聞名於世。小龍坎火鍋在海外也擁有相當大的知名度,並在多個國家和地區開設了分店,其中包括美國、加拿大、澳大利亞、新加坡、馬來西亞、日本、韓國等地。

在新加坡,小龍坎火鍋也已經開設了多家門店,主要位於中心地帶的商業區和旅遊景點附近。小龍坎火鍋在新加坡的門店以正宗的火鍋味道和高品質的服務著稱,價格區間相對較高,適合一些高端消費人群。

據了解,小龍坎火鍋在新加坡的門店數量並不多,但是由於其口碑和品牌知名度的提升,相信其未來在新加坡市場的發展潛力仍然很大。