文| 騰訊研究院助理研究員 趙宏

【導讀】

一次國際會議,讓世界的目標再次聚焦於以「城市花園」著稱的新加坡。11月,亞太經合組織工商領導人峰會在新加坡召開。李克強總理與新加坡李顯龍總理會談中提到雙方要積極拓展智慧城市建設合作,推動城市管理升級和人工智慧發展。

隨著城際競爭的加大,越來越多的國家和地區政府將建設「智慧城市」看作為提升城市競爭力的突破口。

如今,全世界已啟動或者再建的智慧城市數量已經達1000 多個,城建項目橫跨智慧政務、智慧建築、智慧交通、智慧水電系統和智慧社區等等多個領域[。

圖表1:世界城市化的關鍵數據(來源:聯合國經濟與社會事務署,2018)

城市競爭力發展的模型化

關於戰略與核心競爭力的研究,可能沒有哪個行業比商業領域中企業核心競爭力的探索更為豐富和全面了。通常「策略」被分解為兩個部分——方向和手段,也就是企業/組織要去往哪裡以及如何到達想去的位置。

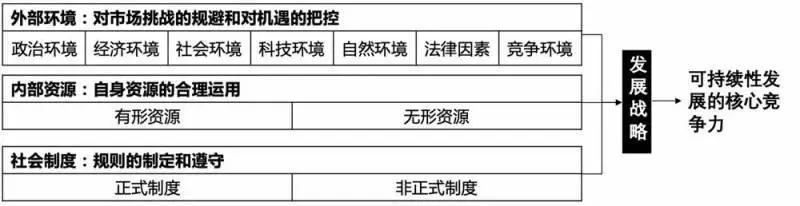

而審視一個企業的發展策略,判斷它是否和如何為企業提供可持續發展的競爭力有三種視角,分別為市場、資源和體制(圖表2)。

圖表2:企業可持性發展的核心競爭力和發展戰略的三種分析角度

也許有人會說企業和城市發展不同,企業是以盈利為導向,而城市發展並沒有「供應商」和「客戶」或是「利潤」和「回報」等概念。其實不然,儘管競爭力的展現形式和影響因素有所不同,但從經濟學的角度,兩者核心都是一樣的,暨如何持續地以優於其他城市和企業的方式實施對資源的有效利用。

企業和居民可以看作是城市發展的「供應商」和「客戶」,商品貿易、企業選址和移民數量則暗含了特定城市的需求,而城市的生產總值、貿易順差、就業率等一系列財政或非財政的KPI 也可以看作是城市發展的「利潤」和「回報」。

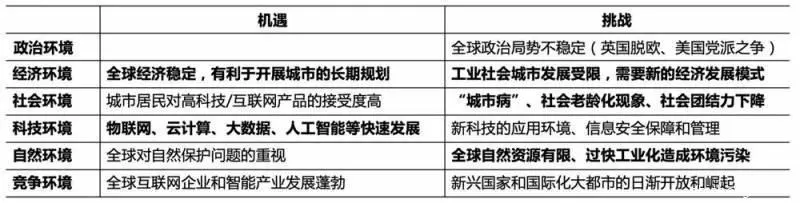

新加坡智慧城市外部環境分析:

以全球視角打破自身發展瓶頸

圖表3:新加坡外部發展環境中存在的機遇與挑戰

如何應對城市發展過程中遇到的一系列社會和自然環境挑戰,是多個城市發展「智慧城市」的初心。

有著「城市花園」稱號的新加坡,時代發展帶來的新壓力是建設智慧城市的初心。

新加坡的「智慧國」 發展的側重點也正是這些領域,例如推出「Moments of Life」(育兒與家庭)、「HealthHub」(醫療保健)和「MyTransport.SG」(交通)等APP。與商業領域的「以用戶為導向」一樣,建設智慧城市具體的實施方向同樣需要因地制宜、以人為本,真正以居民的需求為出發點,有的放矢。

基於此,新加坡對「智慧國」的建設分成了「連接(Connect)」、「收集(Collect)」和「理解(Comprehend)」三個階段,通過建立一個安全、高速、經濟且具有擴展性的全國通訊基礎設施,獲取海量的實時數據,分析和預測民眾的需求、提供更好的服務。換句話說,在保證信息安全的前提下,科技讓城市的規劃更加系統化、更具理性,從而政府機構對公共資源的利用更加高效。

新加坡內部資源分析:

歷史累積助力培育知識經濟

有人曾說,因為智慧城市建設中的數字科技隨著時間的推進發展越來越成熟,而城市發展歷史限制其開發潛力,沒有歷史包袱的城市發展反而更順利,這是一個有「後發優勢」 效應的領域。

一方面,作為先發國之一的新加坡一直在智慧城市建設中走在世界的前沿,不論是城市競爭力榜、宜居榜、創新榜、還是智慧榜,新加坡在各種度量標準下都表現突出。

這些具有前瞻性的設計為其智慧城市的建設積累了基礎建設、高科技企業、良好的國民技術素養、多元的文化等寶貴資源。在基礎建設上,廣闊覆蓋、廣泛互聯的物聯網與通信網為各個智慧領域的發展打好了良好的基礎。在2014 年時,新加坡政府已經有近 98%的公共服務通過在線方式提供,讓民眾可以得到一站式服務。2015 年時,無論是網際網路的接入率還是智慧型手機的普及率,新加坡都在全球處於領先位置:87%的家庭接入網際網路,72%的國民是網際網路用戶;86%的企業接入寬頻網絡,而50 人以上的大中型企業更是達到100%。

結論

在新加坡的例子中我們看到在信息技術高速發展、大城市病挑戰日趨顯著的時代,智慧城市的建設是順應時代潮流的必然選擇。而若想在日益激烈的城際競爭中保持持續的競爭優勢,就需要關注長期發展的維度,保持基礎設施建設的連接性和靈活性,加大對人才的培養和社會整體文化的提升,哺育社會的創新精神和企業家精神。