新加坡與中國的教育有著很大的不同,包括觀念上的差異、孩子未來的發展等等問題。歸根到底,最主要的原因就是兩國教育模式的差異。

1

設立特選中小學校

中國的中小學並無本質上的差異,最多就是好、差之分,但是新加坡卻有著「特選中小學校」這樣的存在。

1979年,面對傳統華校的轉型,新加坡政府設立了9所「特別輔助計劃」中學即特選中學。

這項計劃規定,只有小學離校時考試成績最好的8%的考生(約占及格考生的10%),才可以選擇進入這些中學修讀英文和華文都屬於第一語文的特別課程。

這項計劃的目的在於,保留全國最優秀的華文中學,以使學生能在一個有華校傳統的學習環境里學好華文和英文,成為保留華校優良傳統的雙語人才。這類學校在新加坡雙語、雙文化精英教育領域扮演了極其重要的角色。

2

官方語言課程

新加坡是推行雙語政策的國家,因此不同民族的學生在學習英語的同時,需要學習母語課程。

以華語為例,新加坡教育部於1990年首次在華僑中學和淡馬錫初級學院開設了「華文語文特選課程」,本課程的學習為期兩年,O水準會考成績達到高級華文B3(或高級華文B4與中華文學B3)或華文A2兩個標準中的一個即可加入。

在課程內容方面,學習本課程的學生必須修讀H2華文與文學科目。

自2008年開始,所有語特學生必須多選修一科與華文相關的科目,如H1華文理解與寫作、H1中國通識、H2中國通識、H3華文與文學等。

3

集成式教育計劃

集成式教育計劃為中學生提供無縫教育,中學生在不用提供O水準成績的情況下,可以直接進入大學。

這項計劃採用更為靈活的教學理念,為學生提供清晰的,廣泛的經驗學習。學生可以在該項計劃中,靈活地選擇課程,甚至可以用國際課程文憑替代原本的課程和考試成績。

該計劃的目的:培養一批對多種文化有深刻認識和欣賞能力的未來人才,比如他們未來能夠與中國進行有效交流,加快一帶一路理念的推廣。除了在與中國等國家進行交換生,浸儒式學習之外,學校還為學生提供諸如中國歷史和中國哲學等選修課。

該計劃從中學3年級到大學前中等教育2年級,包含兩個子計劃:文化研究計劃和特別協助計劃學術研討會。

4

藝術類計劃

如今的藝術已經遠遠突破了繪畫、音樂等傳統文化的定義。它開始涉及更為廣闊的領域,鼓勵創造力,耐心以及決心的價值。

交流也不再僅僅是面對面的對話與書信,它還可以是電影、視頻、社交軟體、海報等等全新的視覺傳達手段。

在新加坡一些中學裡,學生更進一步地在視覺傳達的應用學習課程中學習交流的藝術。

一部分學校提供為期四年的藝術課程,幫助學生深入了解藝術與設計,在實踐和理論方面的知識,視覺和文化方面的研究。

增強學生對於概念的認識以及分析思維和創造力,讓學生們了解更廣泛的媒體和藝術形式。學生將在學業結束時參加O水準高級藝術考試。

# 新加坡教育

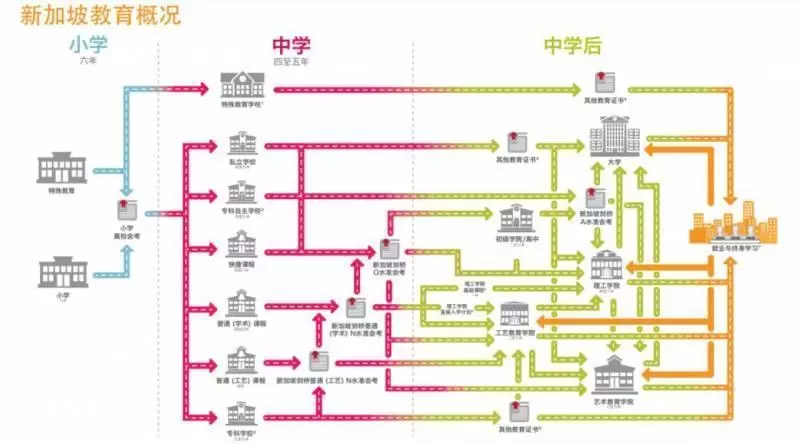

全面的升學通道

在新加坡教育體系下就讀,學校為學生準備了非常多的升學途徑。多元化的教育體系幫助每個孩子發覺他們的興趣、能力,讓他們的熱忱和潛力得以充分發揮。

以中學為例,為學生提供了三項不同源流的課程:

學校會根據小學離校考試(PSLE)的成績,將孩子分配到快捷課程(包括一些學校的綜合課程)、普通(學術)課程或普通(工藝)課程。

一開始孩子們將被分配到學習進度和方式與他們相適應的課程,不過這是三類課程之間是可以互相轉換的,孩子未來可以轉到更適合他的能力和興趣的課程,也可以在指定科目中選修更高學術層級的課程。

新加坡全階段學制介紹

信息來源:新加坡教育部

# 新加坡教育

科目分班(中學)

新加坡的中學科目分班會讓有能力的學生自中學一年級開始就可以選修較高學術層級的指定科目。

例如,孩子就讀與普通(學術)/普通(工藝)源流的課程,那麼他可以選修一些快捷或普通(學術)源流的課程,這樣孩子就有機會學習和他興趣相關的深度課程。

普通(學術)/普通(工藝)源流的學生如果在小六會考(PSLE)中的英文、數學、科學和母語科目中考取A*或A,可以學習相應科目的快捷課程。

普通(工藝)源流的學生在小六會考的標準科目中考取至少C,或基礎水平科目上中考取『1'級的成績,他們可選修相應科目的普通(學術)源流課程。

中一開始普通(學術)/普通(工藝)源流的學生如果在校內考試的某些科目考取優異成績,也可在校方斟酌後,選修相應科目的更高學術層級的課程。