新加坡最亮麗的風景是什麼?答案見仁見智。在筆者看來,新加坡的小販中心別有一番韻味,因為這裡有著最值得了解和品味的文化傳承與變遷故事。

新加坡小販中心,又稱食閣、熟食中心,是由政府興建的室外開放式餐飲經營消費場所,一方面為路邊流動小販提供了集中經營的固定場所,解決了城市環境衛生管理難題;另一方面承載著大眾飲食習俗和不同國度飲食文化的傳承與創新,是體驗、探尋當地飲食文化和居民消費方式的一個重要窗口。

新加坡小販中心售賣的食品物美價廉、種類繁多,以東南亞熟食以及飲品為主。在選址上,小販中心除了要考慮均衡分布與居民需求外,常與售賣日用品與乾糧雜貨的小菜市場毗鄰,以方便客人餐飲和購物。

聯想到最近日趨火爆的中國內地夜市、小吃市集,不得不讓人回顧下新加坡的小販中心。

2019年8月,李顯龍總理在新加坡國慶群眾大會上宣布,申請將島上豐富的市集/小販文化列入聯合國教科文組織「人類非物質文化遺產代表名錄」!

李顯龍總理稱小販中心為新加坡的「社區餐廳」,並稱這是一個文化機構,是新加坡遺產和身份的特殊部分。

1

新加坡的小販文化

新加坡的小販文化是以小販中心發展起來的飲食文化。

到過新加坡的人都知道,小販中心就是一個將小販集中起來的場所,可稱之為熟食中心,比較類似於中國的市集和夜市模式。因為小販中心裡賣的就是各種各樣價格便宜的熟食,外加設有一些飲料攤位。

新加坡的小販中心也常與巴剎毗鄰,巴剎就是菜市場,裡頭也有售賣日用品與乾糧雜貨的小鋪。

新加坡的小販中心,便是這樣一個洋溢著生活氣息,編織著鄰里草根文化風貌的美食天堂。

2

小販文化發展歷程

發展歷史背景:小販從街頭走進屋瓦下

早年新加坡的小商小販隨意擺攤,給新加坡帶來諸多困擾。

李光耀在他的回憶錄中這樣描述:

「數以千計的人在人行道和大街上售賣食物,完全不理會交通、衛生和其他問題。結果是街道垃圾成堆,造成堵塞,腐爛的食物散發出惡臭異味,四處凌亂污穢不堪,市區的許多角落都變成了貧民窟。」

新加坡整頓街頭小販可追溯到上世紀50年代。

1950年,英國殖民地政府(註:新加坡在1965年才獨立)成立了小販諮詢委員會,探討解決街頭小販所製造的衛生與社會問題。探討的結果不是取締小販,而是要將他們納入合法管理體制內。不過管制在多年後才落實。

1968年,政府用了一年時間為小販進行註冊,並發給他們臨時執照。

政府在1971年真正有計劃開始建造小販中心。當時政府給小販發執照,把他們遷入小販中心的出租攤位,同時開始取締街頭非法小販。

1986年,政府完成了小販中心建設計劃後,便不再建造小販中心。

直到2011年,政府才宣布在未來十年再興建十個小販中心,首選地點以新的組屋區為主。

新加坡的小販中心素以其整潔、好吃、便利、實惠聞名全球

3

給小販攤位打分

小販中心雖有一片屋頂能為小販與顧客擋風遮雨,但它四面不設密封圍牆,透風透亮,減少悶熱。它也裝有電燈、風扇與抽油煙系統,確保空氣流通,環境舒適。

新加坡政府更在2001年推出耗資4億2000萬新元的小販中心翻新計劃,改善用餐環境和衛生條件。

然而,顧客最重視的莫過於小販中心攤位與食物的衛生情況。

新加坡菜場一般分成兩層,樓下是菜場,樓上是餐廳,十分的方便。菜場都考慮到新加坡多元化民族的特點,印度和馬來菜市和餐飲都有安排布置。

國家環境局從1997年6月起,根據小販攤位與處理食物的衛生和整潔情況給予評分,A等為最佳,D等為最差。

評分每年進行一次,小販須在攤位展示當局頒發的等級標誌,讓顧客可作知情選擇。

4

新加坡的小販「國際化」的小販食物

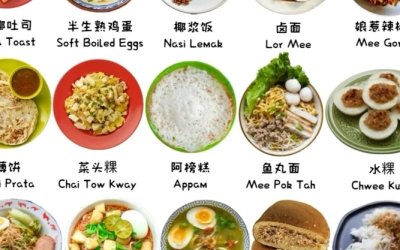

海南雞飯、燒臘飯、雜菜飯(白飯配兩三樣蔬菜或肉類等)、炒粿條、福建炒蝦面、魚圓面(魚丸面)、肉挫面、雲吞麵、排骨蝦面、魚湯、齋米粉、粿汁(潮州小吃)、滷麵、叻沙(Laksa)、椰漿飯(Nasi Lemak)、馬來炒麵(Mee Goreng)、印度煎餅(Roti Prata)、薄餅、水粿、筍粿、菜頭粿(蘿蔔糕)……

具有新加坡各種族特色的美食小吃不勝枚舉,在小販中心都可以找到。

一般而言,在小販中心以3新元或3.5新元(1新加坡元=5.1636人民幣),就能吃到一種飯類或面類主食,例如海南雞飯、雜菜飯、炒粿條、肉挫面等。在一些小販中心甚至還能找到售價2新元的主食。

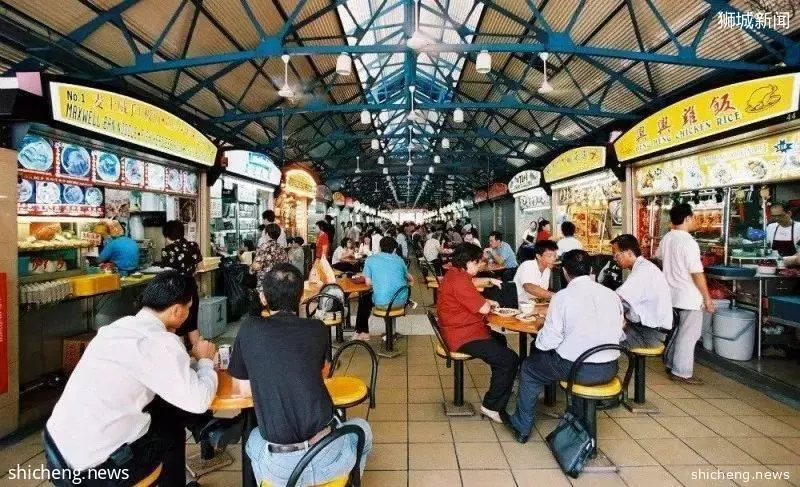

新加坡老機場路小販中心一瞥。

不過這幾年,到小販中心走一走,就會發現所售賣的食物越來越國際化了。杯子蛋糕、松糕、日本便當、韓國拉麵、泰式燒烤、麻辣香鍋、天津菜、川菜、義大利餐、摩洛哥餐等,也入駐了小販中心。

此外,小販中心的設備也越來越現代化,有的還提供免費Wi-Fi或無現金付款方式。

(圖源:聯合早報)

有更多年輕人也願意加入小販行列,甚至有大學畢業生選擇棄筆執鍋鏟,要在這個平民美食天堂闖出一番事業。

(圖源:聯合早報)

5

新加坡的著名的小販中心

接下來,小編便為大家推薦一些著名的小販中心吧!

小販中心——美食聚集地

舊機場路美食中心(Old Airport Road Food Centre)

這是一個很古老也很有名的小販中心,這裡的食物選擇很多,也有一些有名的小販攤位,因為熱所以最好晚上再去。

營業時間:9am - 8pm

地址:51 Old Airport Rd, Singapore 390051

老巴剎(Lau Pa Sat)

建於1894年的老巴剎是東南亞現存最大的,維多利亞時期的鑄鐵建築,而今天,它成了新加坡最著名的美食中心。

這裡聚集了數百家各類攤販,從北印度和越南到哥斯大黎加和日本,每一個攤位都有鮮明的特色。

營業時間:24小時營業

地址:18 Raffles Quay, Singapore 048582

廈門街美食中心(Amoy Street Food Centre)

這裡有各式各樣的美食選擇哦,從辛辣的泰國菜和食材豐盛的粥到義大利面和傳統的椰漿飯,多種多樣選擇等你喲!

地址:7 Maxwell Rd, Singapore 069111

芳林巴剎與熟食中心(Hong Lim Market & Food Centre)

芳林巴剎與熟食中心建於1978年,是牛車水地區最早建成的小販中心之一,它現在擁有超過100個檔口,遍布兩層樓,大部分都是屢獲殊榮的攤位。

營業時間:7am - 9pm

地址:531A Upper Cross St, Singapore 051531

6

各方積極作為

——政府將小販中心申請世界文化遺產

李顯龍總理說道,小販文化提名,「也將讓世界其他地方了解我們當地的食物和多元文化遺產。」

小販文化建立在小販的辛勤工作,知識和烹飪技巧以及過去和現在的傳統之上。

小販中心作為無障礙的多民族空間,人們可以享受各種與時俱進、多代多元的食物。

小販中心作為鄰里中心的毛細血管,是提升城市繁榮和社區商業便利度的重要指標,

也是鄰里中心遷移到中國即變味的重大原因

——民間發起首屆小販節

本地25座小販中心與「吃喝玩樂在鄰里」的應用合作發起「小販節」活動,將每年3月的最後一個星期五定為小販節,以慶祝小販文化和感激小販們的付出。