鯊魚翅在民間簡稱為魚翅,是華人傳統的名貴食品之一。

魚翅本身無味,需要上佳的高湯來襯托。說到魚翅的功用,除了有些蛋白質之外,幾乎沒什麼特別的營養,據說吃個雞蛋所吸收的營養都比它多。

它之所以價值千金,是因為物以稀為貴,才成了有錢人的奢侈象徵。

不得不提的是,新加坡曾是繼香港之後的全球第二大魚翅貿易地,也是人均魚翅消耗量最大的國家之一。

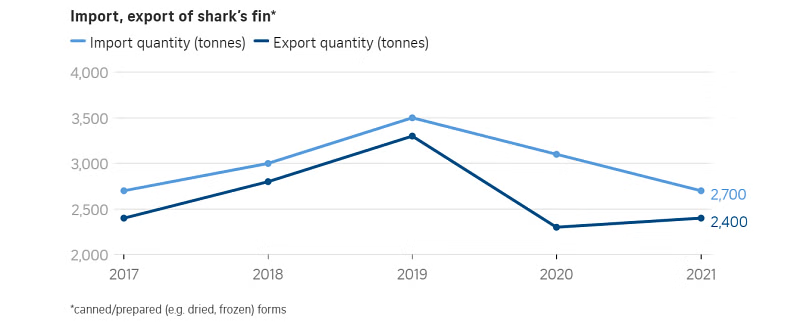

關於新加坡魚翅的進口數據,目前市面上所公布的最新數據只能回溯到2021年。據新加坡食品局,2021年我國進口了2700噸魚翅,出口了2400噸。

(新加坡食品局)

採集魚翅一般要從活鯊魚身上切下不同部位的魚鰭。漁民一般為了節省船上的空間會只保留魚鰭,然後將垂死的鯊魚丟進海里,極其殘忍。因而採集魚翅不存在可持續來源,停止消費是當今唯一的解決方法。

不過,在新加坡買賣魚翅仍是合法,但要進口瀕危野生動植物國際貿易公約附錄二中的魚翅,得先申請許可證。

隨著新加坡人對保護鯊魚的意識提高,如今食用魚翅的人已大有減少。婚宴上幾乎看不到魚翅的蹤影,絕大多數的餐館也下架了這道昂貴的魚翅,轉而提供仿魚翅湯之類的菜肴。

如今只有少數新加坡人會在農曆新年和慶祝壽宴時,選擇到一些傳統的高檔中餐酒樓吃魚翅。

採集魚翅一般要從活鯊魚身上切下不同部位的魚鰭。(THE STAR)魚翅品種亂亂貼標籤?

不過,吃過魚翅的你,知道自己是吃哪種鯊魚的魚鰭嗎?

一般人都不會追根究底,而且問了可能也是白問。

因為整個海產品供應鏈會發生很多貼錯標籤和產品」偷龍轉鳳」的問題,這些鯊魚捕撈活動大多發生在遙遠的海上或資源有限的國家,任何條例規定都很容易遭到藐視或忽視,因此很容易給魚翅亂亂貼上品種的錯誤標籤。

魚翅一般在「海味乾貨」類別等通用術語下進口,不會具體說明品種。而且,魚翅一旦被切下再加工,幾乎是不可能靠肉眼來識別它的種類。

在一箱、一袋、甚至是一船的魚翅里,它們很可能來自於數百種種類的鯊魚,因為通常都是從世界各地的貨源彙集在一起,才大批出口。

耶魯—國大學院最近做了一項研究,就印證了「此魚翅非彼魚翅」、一袋魚翅里竟然有好幾種不同品種的鯊魚。

這項研究在去年1月進行,該學院的研究人員,到新加坡25家海鮮餐館和海味店,讓店主隨意地從裝有魚翅的容器中挑選至少20隻魚鰭,共收集了505份魚翅樣本進行DNA檢測。

研究發現,僅有378份成功追溯出它們的品種。這裡頭有27種不同鯊魚的魚翅,其中三種被列為極度瀕危物種,四種被列為瀕危物種,10種被國際自然保護聯盟列為易危物種。

魚翅。(聯合早報)

在該研究中,識別出的魚翅品種,來源最多的前五種有尖吻斜鋸牙鯊、翅鯊、絲鯊、紅肉丫髻鮫以及錘頭雙髻鯊。

其中尖吻斜鋸牙鯊、翅鯊、以及錘頭雙髻鯊是易危物種,絲鯊和紅肉丫髻鮫則是極度瀕危物種。

知道魚翅的品種,不僅是保護瀕危物種,也可以保護自己的健康,因為有一些鯊魚的汞含量過高,吃過多會對人體有害。

根據瀕危野生動植物國際貿易公約(簡稱CITES)的統計數據,全球有約1000個鯊魚和鰭刺類魚品種,其中逾30種列在這份公約的附錄二中。而翅鯊、紅肉丫髻鮫以及錘頭雙髻鯊則被列入附錄二中。

根據CITES定義,它們現在不一定是面臨滅絕的物種,除非貿易受嚴格控制,否則就可能面臨滅絕。

而新加坡在1986年就加入了「瀕危物種國際貿易公約」。作為簽署國,新加坡有義務對有關商業貿易加以管控,防止過度消費導致其滅絕。

新加坡有義務管控瀕危鯊魚翅的貿易

然而,這項任務是具有挑戰性的。

關稅局檢驗人員一般須收集每批貨物的樣本進行DNA檢測,再與各魚翅品種的照片及資料比對,這個確認品種的工作可耗時長達一周。

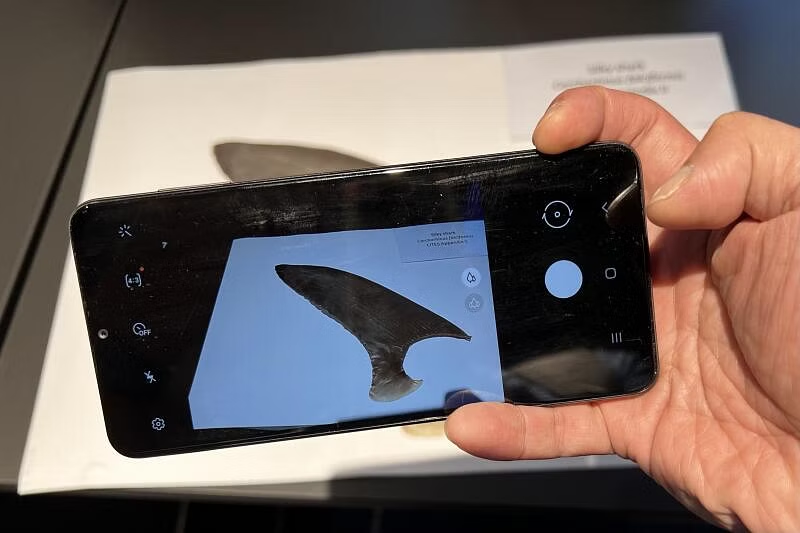

所幸有了AI技術,才擺脫了這個窘境。關稅局去年開始啟用手機應用Fin Finder,查驗進口到新加坡的魚翅。

檢查人員只須拍下魚翅的照片,Fin Finder可在幾秒鐘內,通過人工智慧算法與資料庫內的超過1萬5000張鯊魚翅和鰭刺類魚翅照片比對,查找到樣本來自何種魚類。

這可大大提高檢測非法魚翅貿易的效率,有助於執法當局打擊非法貿易。

這是亞洲首個通過人工智慧技術識別魚翅的手機應用。(聯合早報)

然而,技術還是有它的局限,否則就不會有「瀕臨品種魚翅」流入新加坡。想要大幅減少充斥暴利與殘酷的魚翅貿易,停止購買、出售以及食用魚翅,才會真正遏止。

一些禁止捕鯊的法律已經獲得通過,不過對公海上的捕獵行為目前約束甚少。

美國早已通過了全面禁止捕殺鯊魚的法案,但僅能限制在美國註冊的漁船和美國領海上的行為,鯊魚必須整隻進口而不能僅進口魚翅部分。

2022年12月起,美國人購買、出售、運輸甚至擁有外國捕獲的魚翅,將被視為非法行為。然而,法律仍然允許人們在某些情況下擁有合法獲得的魚翅,前提是他們有執照或許可證。

新加坡會否有一天也效仿美國,在本地禁止買賣魚翅?