今天新加坡的一大盛事,竟與當年一條奇葩新聞有關

新加坡出了個奇葩新聞。

奇葩到難以置信。

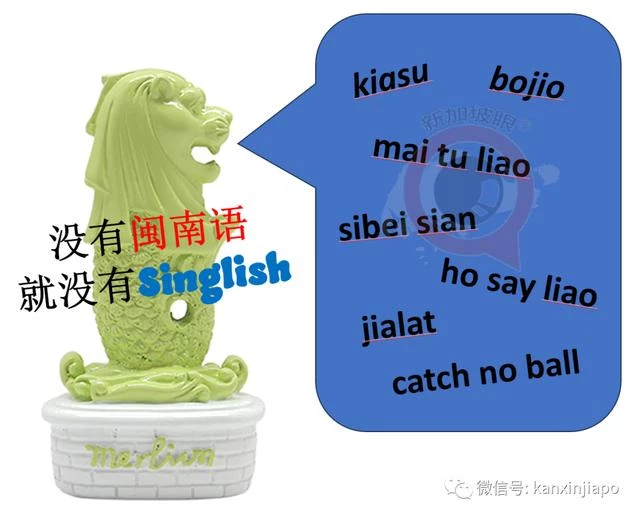

在說這個奇葩新聞之前,先插播個文化活動消息:(11月12日)下午,有個精彩的講座,講題包括「沒有閩南語,就沒有Singlish」、「閩南文化可以這麼玩」,還有前政務部長曾士生講「獅城往事」等等,詳情請見文末。

「講古」是閩南文化當中的民間口傳文學藝術,講古人通常稱為「講古仙」

言歸正傳,現在說說那個奇葩新聞。是這樣的,有個中國籍船長在新加坡被逮捕,扣留了四五個小時,原因竟然是船長沒按慣例給領導送上足夠的禮物!

是的,你沒看錯,此事正是發生在新加坡!

然而,得說明一點:它發生在兩百年前的1821年。

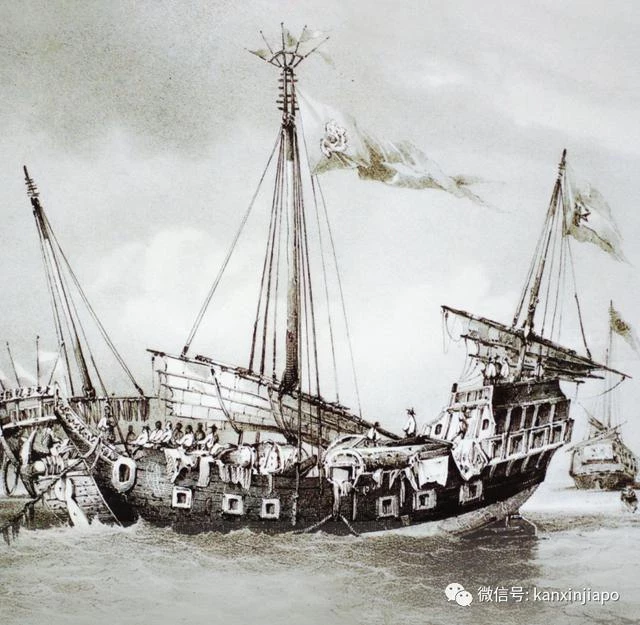

1821年2月18日,一艘從廈門啟航的帆船抵達新加坡。這是文獻上記載的,新加坡開埠之後,第一艘入港的中國船隻。

其實,即便在那遙遠的時間,中國帆船抵達新加坡並不少見,本來就不是新聞。此事之所以被媒體報道,並「載入史冊」,是因為在入港的第二天,船長就被蘇丹下令逮捕,在甘榜格南被扣留了四五個小時。這麼奇葩的事,當然就成為新聞了。

船長被捕原因有兩個說法,並不一致。一個說法是船長沒有按慣例給蘇丹送上足夠的禮物,另一個說法是船長抵境之後沒有按慣例前去朝見蘇丹。無論如何,此事應該是廈門、新加坡兩地交通史現存的最早文獻記錄。

(早期中國遠洋帆船。圖源:呂世聰)

再過了九年,1830年3月25日,《新加坡紀事報》(Singapore Chronicle and Commercial Register)報道,當時有四艘來自廈門的船進入新加坡港,載有至少1570名乘客。他們絕大多數繼續航向爪哇、檳城、彭亨等地,準備到咖啡園、甘蔗園、甘蜜園、錫礦場、金礦場等地務工。

又過了12年,到了1842年,第一次鴉片戰爭結束之後,清英雙方簽署《南京條約》,開放五口通商,廈門即為其一。翌年,1843年11月2日,廈門開埠。

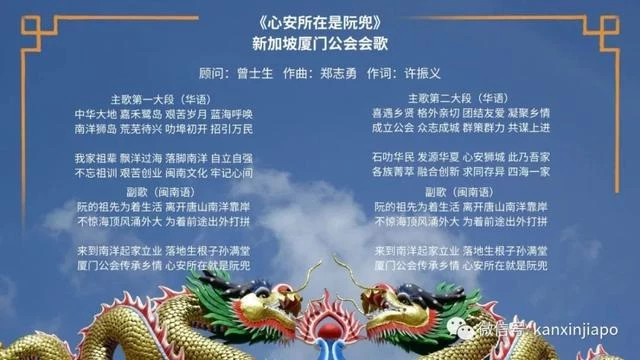

你知道嗎? 極少數社團有會歌,廈門公會是其一

新加坡廈門公會會歌 顧問:曾士生

作曲:鄭志勇 作詞:許振義

2023年11月11日,新加坡廈門公會正式發布會歌,由中、新兩國文化人聯合創作,描述華人移民的艱辛歷程和誠毅品德,以及對故鄉的眷念和對新加坡這個新家園的愛護

廈門是五口通商的口岸之一

1860年,第二次鴉片戰爭結束之後,清英簽署《北京條約》,華工可以合法出洋。此後,東南沿海大批華人南下,其中一個最重要的口岸就是廈門。

(廈門古地圖。圖源:網絡)

1875年,新加坡華僑邱忠波創辦萬興輪船公司,其中一艘船「漳福建」號,航線是廈門和新加坡,應該是兩地之間最早的輪船交通。

據沈青1987年《廈門與華僑的史話》一文指出,美國駐廈門領事布蘭特雷報告,1904年前後,從廈門南下新加坡、馬來亞的苦力每年有7萬5000多人。當然,這些人並非全是廈門人,但足以說明廈門港作為「下南洋」口岸的重要性。 這是晚清時期,新加坡與廈門兩地的交流概況。

日寇南侵,廈門人憤然而起

在東南亞,絕大多數宗鄉團體的成立,是在南來社群逐漸壯大發展之時,設立神廟或社團,以維繫鄉情或宗情。絕大部分會館的成立,出發點主要是為了照顧南洋社群的利益,同時考慮回饋原鄉。

而新加坡廈門公會,卻是生於憂患。

1937年「七七事件」之後,日寇大舉侵華,席捲華北。到了1938年5月10日,日軍在廈門五通登陸,大肆屠殺村民;5月13日,廈門全境淪陷,廈門保安隊、各炮台守軍全部殉難,民眾在戰火中死傷多達三四千人。

此時大量廈門人逃亡,其中,一些有志之士深感國讎家恨,義憤填膺,南下之後商討抗敵大業,謀求救鄉救民。因此,與其他會館不同,廈門公會的成立,出發點主要是為了原鄉廈門的利益。

據沈雅南回憶,廈門人陳菊儂從菲律賓南下新加坡之後,以沈雅南為聯絡員,召集張再來、黃克譜等人,經過兩次會議之後,決議籌辦社團,自動認捐經費,租用廈門街榮陽公所二樓為臨時會所。

一個多月之後,獲得殖民地政府正式批准成立新加坡廈門公會。同年九月,執監委員宣誓就職,擔任監誓員的,正是曾經擔任廈門大學校長的林文慶。

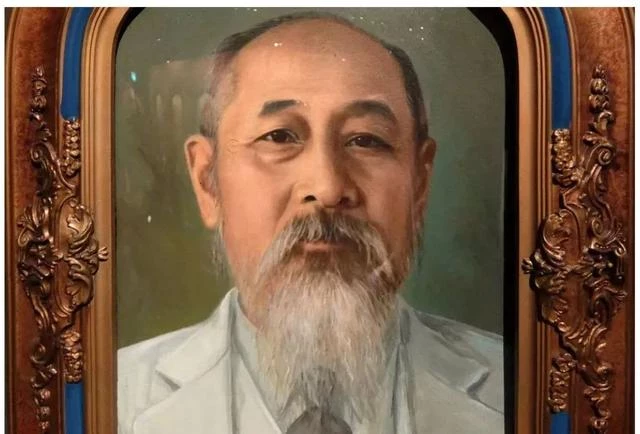

(新加坡國家博物館的林文慶像。圖源:網絡) 當時,新加坡廈門公會除了是新加坡廈門鄉親的社團,同時也扮演著東南亞廈門社群中樞的角色,在各地設立分會,包括檳城、吉隆坡、馬六甲、以及印度尼西亞各處。

1941年6月,中國軍事考察團南下新加坡,團員當中有廈門人陳文聰,為國軍少將。廈門公會設宴歡迎並組織社會名流相聚。

廈門公會也徵求各類圖書讓會員閱讀,並成立平劇組。「平劇」就是現在的京劇,由於當時北京稱為北平,因此叫「平劇」。

會所被漢奸占用

1941年12月8日,日軍南侵,開始轟炸新加坡,廈門公會會務停頓。1942年2月,日軍兵臨柔佛海峽,廈門公會把議案、會員名冊和各種簿冊付之一炬。日軍占領新加坡之後,會所被劫,後來更是被漢奸黃堆金占用,改為富士洋行。

1945年,日本投降,新加坡光復。廈門公會成立復興委員會,負責辦理復興工作。

廈門公會成立以來,會所幾次搬遷。到了陳瑞清擔任主席時,曾籌款1萬4000多元,準備購置或籌建會所,但是由於經費不足,只能作罷。

八十年代初,在石炳豐、黃望青、呂庭瑞等人的奔走下,終於籌到足夠經費,購下趙芳路19號的三層樓店屋,作為永久會所,並於1983年3月正式遷入。

(李顯龍、林璒利合影。圖源:網絡)

2004年,在林璒利會長治下,廈門公會重修會所,出租部分樓層,一勞永逸解決會所與財務問題。

抗戰救國,賑濟水災雪災

早在1938年成立之後,廈門公會即啟動抗戰救國之大業,在大世界遊藝場連續兩晚演出平劇,籌到資金三千多叻幣,交給以陳嘉庚為首的南洋華僑籌賑祖國難民總會,賑濟祖國難民。

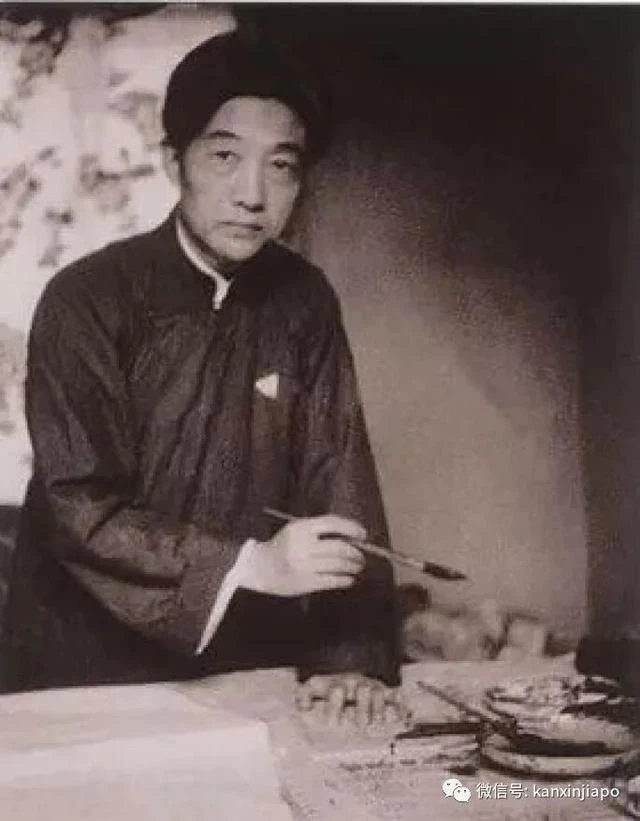

(徐悲鴻。圖源:網絡)

1940年2月,廈門市長李時霖和徐悲鴻南來,星華籌賑會召集許允之、施香沱、黃葆光等書畫家,在中華總商會舉辦三天展覽,廈門公會林文慶等人踴躍購畫,共得叻幣五千餘元,亦交給南僑籌賑會。

1948年,華南發生水災。9月13日、14日,廈門公會連續兩天在大世界遊藝場舉辦平劇義演,籌得五千多叻幣,交由新加坡華僑籌賑華南水災委員會。

據《新加坡廈門公會金禧紀念特刊》記載,由於「負責人時常更動,加以會所的搬遷,一切重要文件遺失殆盡」。因此,在後來的相當一段時期內,廈門公會的活動現在已經找不到記錄。

1990年,廈門公會購置小巴贈送廈門市湖裡歸僑聯合會;1991年1月,為中國水災籌得1萬8000餘新元;1992年9月,向「籌募華社自助基金」捐獻2萬新元等等。

2008年,舉辦大型文藝歌舞演出「中原風 華夏情」,為華南雪災災民籌款賑濟。

傳承閩南文化,灌輸傳統價值觀

廈門公會重視閩南文化的傳承,每年舉行傳統節慶,例如新春團拜、元宵、端午、中秋等慶祝活動,從2004年開始舉辦新春文藝晚會。今年6月,會長汪家裕就說:「新加坡華人社團應當積極傳承傳統文化,灌輸傳統價值觀。」

廈門公會一直保留具有廈門特色的傳統「中秋博餅」遊戲,每年舉行中秋博餅晚會,原本是小規模的會員與家屬的聚會。後來,從2008年起,中秋博餅晚會對外開放,開放其他籍貫的華人和新移民社團如新加坡天府會、華源會等參加。

再後來,更是開放給馬來族、印度族等同胞參加,升級為「國民融合千人博餅慶中秋晚會」,除了促進家庭和諧、加深對中華文化的認識之外,還賦予了提高社會凝聚力、促進種族和諧和交流的宗旨。這是廈門公會包容性的又一展示。

(2023年中秋博餅晚宴)

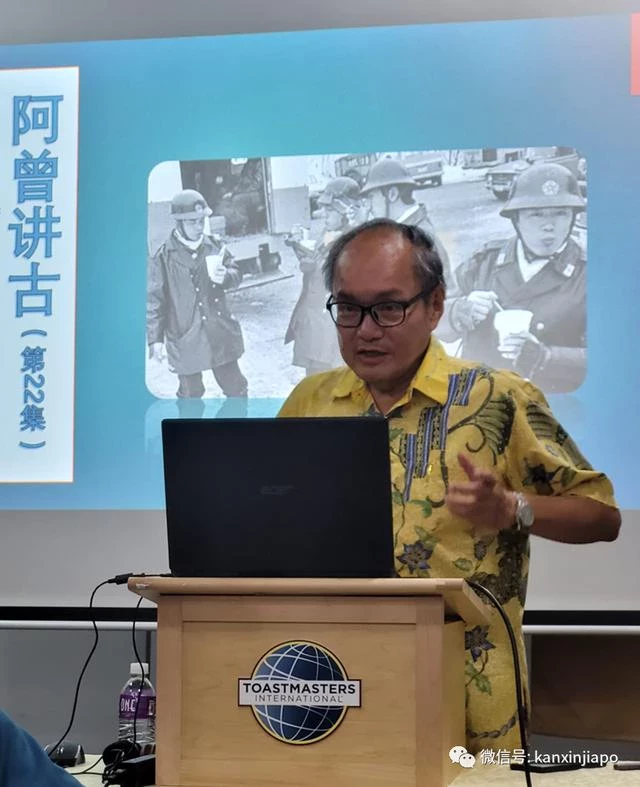

方言是祖籍文化的重要載體。為傳承祖籍文化,鼓勵閩南語的學習和使用,在冠病-19全球大流行期間,廈門公會逆流而上,於2020年11月創辦閩南語講演會,並開闢了招牌欄目《阿曾講古》《閩南語訪談錄》,深受歡迎。

(前政務部長曾士生講古。圖源:網絡)

廈門公會閩南語講演會與新加坡本地、馬來西亞和台灣地區的多個友會互訪友好交流,廣交朋友,互相學習。成立兩年以來,講演會吸引了不少新會員,其中不少並非廈門籍貫的,成績斐然,於2022年6月獲講演會80區域「特選級卓越分會」獎,2023年6月則獲「會長級卓越分會」獎。

(廈門公會閩南語講演會獲獎。圖源:網絡)

今年,值創會八十五周年之際,廈門公會舉辦一系列文化及交流活動,包括三期閩南語講演會口才班、「會館·青年·未來」論壇、「閩南文化在新加坡」國際研討會等,研討的課題涵蓋會館未來、閩南文化、信仰、教育、飲食等,主講人包括本地會館和新移民社團領袖、本地與中國、馬來西亞、加拿大等地的學者和文化人等等。這兩場活動反應熱烈,尤其國際研討會,現場有500多人出席,在廈門公會和「新加坡眼」直播平台上觀看的更是突破萬人。

2023年6月,意公子在閩南文化國際研討會上演講

圖源:廈門公會

多年來,廈門公會在會務發展、文化交流、慈善公益事務和國際交流頗有建樹。近年來,通過舉辦各類活動,積極吸引新移民加入,並協助促進本地人和新移民之間的相互融合,獲社會各界讚賞。