寫在前面:這是一篇,非常嚴肅的文章。(嚴肅臉)

家暴離我們有多遠?

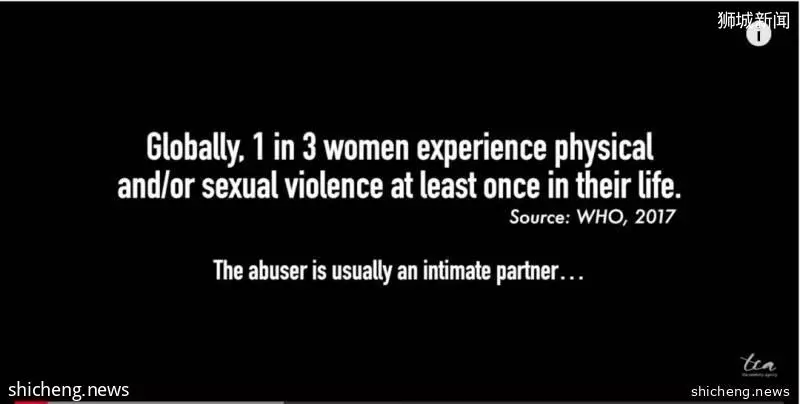

調查顯示,在新加坡,每十位女性中,就有一位至少遭遇過一次家暴!並且只有20%的受害者願意求救,而那些遭遇了家暴卻從未發聲的女性,又有多少呢?只會更多......

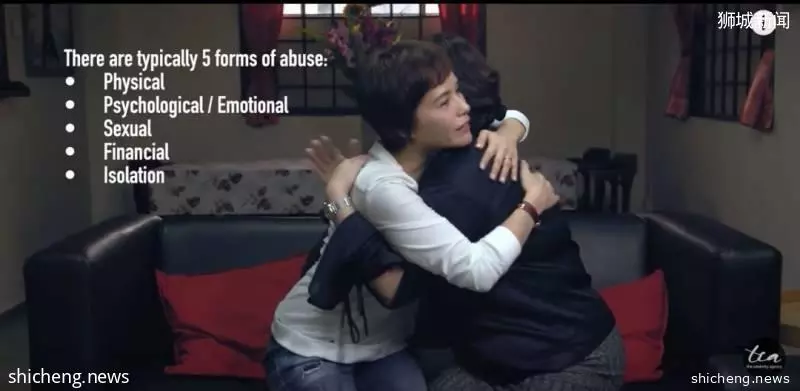

(五種家庭暴力類型:肢體傷害、人權侵犯、精神虐待、經濟掌控、社交隔離)

6月10日,新傳媒阿姐鄭惠玉攜手TCA(The Celebrity Agency),發起了一場「You Can Say No」的女性權益運動。

「You Can Say No.」是一場針對防止家庭暴力、職場性騷擾和約會性侵的運動。藉此運動,阿姐希望能給承受家暴的女性離開的勇氣,也希望能有更多人關注家暴問題。

鄭惠玉與47歲的受害者Sandra,和另一名匿名受害者進行了對談。阿姐傾聽他們講述被伴侶家暴的經歷。

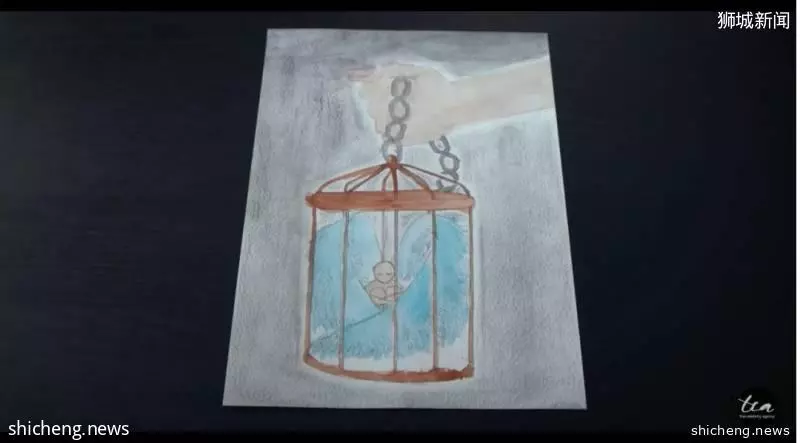

(一位19歲女孩兒畫的畫:被困在牢籠中的天使,無法脫身。)

阿姐問Sandra,「你什麼時候遭遇第一次家暴呢?」

Sandra回答,「婚禮兩個星期後,開始發生第一次家暴。他喝了很多酒,非常暴躁,我們開始吵架。」

「我跑到房間裡,把自己鎖在裡面。不久後,我開門讓他進來。那是第一次,他把我的頭撞向牆壁。」類似這樣的暴力,Sandra平均一星期遭遇兩到三次,一直承受了9年。

有一天Sandra發現老公竟然也暴力對待女兒。那一刻她才發現,自己可以忍耐暴力,卻依舊無法保護自己的孩子。Sandra終於覺醒,決定離開。

在第二起案例中,匿名的受害人與另一半結婚20年,在第15年的時候,受害人老公無緣無故開始毆打她,「打到我的臉也腫了,」受害人說,「那個時候才懂,什麼是眼淚。心都開始碎了。」

孩子講,「爸爸你不要再打了,媽媽要被你打死了,差不多要被你打死了。」

阿姐問受害人,「你為什麼不說呢,你告訴他,別再打我了。」

「我有說啊,我越說,他打得越大力。」受害人情緒激動地回應。

提到離開的原因,受害人說,「我沒想到他會對孩子說,你不是我孩子。那一瞬間,心真的是很痛的。」

(在全球,三分之一的女性在生活中,曾遭遇過至少一次身體上的暴力或者性暴力。)

好在,兩位受害者都已經離開那個噩夢般的家,儘管邁出這一步,用了她們很多年。

離開暴力,需要很多勇氣,我們深知這需要付諸多大的努力。但這份勇氣,能讓你以後的路走得更光芒,更自在。再也不需要活在恐懼中。

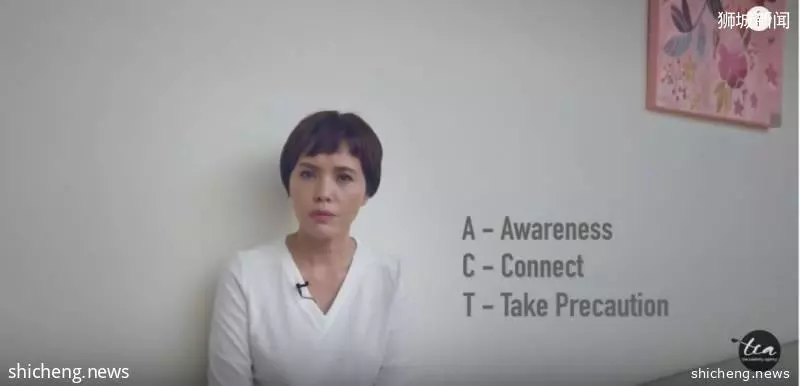

當我們遇到家暴時,應該怎麼做呢?阿姐鄭惠玉提醒女性,可通過「A.C.T」來保護自己。

Awareness(意識:一旦意識到有問題,就要採取行動)

Connect(聯繫:向別人尋求協助)

Take Precaution(防範:自我保護,不要彷徨無助,可以說「不」)

我們需要意識到自己正遭遇暴力,我們更需要知道:這種暴力是不被允許的,更是不可接受的!而多數女性,並沒有意識到她們正在遭受虐待......

通常情況下,女性選擇繼續處在受虐待婚姻里,主要是因為多種心理,這些情緒並不是單一存在的,很多時候,它們交織著,給女性受害者建立了難以逃脫的牢籠。

愛 - 因為他們有過共同經歷的歲月,所以經常還有愛的感覺。

希望 - 希望他會改變,特別是當他承諾改變時。 (這樣的期待經常伴隨著一次又一次的虐待循環。)

恐懼 - 她可能害怕孤獨或單親;她可能無法為兒童提供經濟上的資助,並且會因貧困而受到困擾,無法獲得家庭支持。她可能希望她的孩子和他們的父親一起長大,哪怕他是一個暴力狂。

恥辱 - 她可能會感到羞恥,如果外人知道自己家庭情況的話。

精神創傷 - 她可能因長期的虐待而受到精神創傷,她沒有自尊和自信可以獨立生活。

有罪 - 她可能認為她應該受到虐待,因為施暴者總是講責任歸咎於她。(類似於:你對我不夠關心,你說錯話惹我生氣等等,是你做的不夠好,我才打你的。)

在這樣複雜的心理下,多數女性選擇了沉默,選擇了隱忍,選擇繼續承受痛苦。對於她們,我們需要真正的理解,同理她們深陷泥潭時內心的掙扎,重要的是一步一步引導,是伸出援手,而非一味「哀其不幸,恨其不爭。」,更不應指責受害者,認為可憐之人必有可恨之處。

帶領她們走出困境,是一個緩慢甚至反覆的過程,要知道真正離開一段付出過「愛」的關係,並不是件容易的事。我們需要幫助受害者重拾對生活的信心,找回內心的力量。

如果你正遭遇暴力,請記住:你沒有錯,錯的是施暴者。殘暴是愛的對立面,不是什麼笨拙的表達愛的方式。這是不對的,是暴力,是犯罪,是殺人。如果你需要幫助,請聯繫新加坡婦女組織理事會(SCWO),或者寫郵件給新加坡眼,我們會重視每一封來信。

如果你身邊有人正遭受暴力,請施予援手。也歡迎大家把這篇文章轉發給更多的女性,以行動反對家庭暴力。「You can say no!」在新加坡,你不是孤身一人。