教育在我國被稱為「百年大計」,而我國政府在各級教育上的投資也早已超過了3萬億元,可見教育在我國的重要程度,而各個地區和各個家庭對於教育資源的爭奪也愈演愈烈。

事實上,教育競爭,在哪個國家哪個地區都存在著,只不過形式和大小不同。紀錄片《無聲的革命——新加坡教育解讀》,讓我們對新加坡的教育制度有了新的認識。

同為亞洲國家,同時又受地緣政治的影響, 新加坡和我們有著非常相似的地方。某種程度上,我們的孩子,比新加坡的孩子要幸福,而新加坡教育的很多地方,又值得我們學習和借鑑。

Part.1

新加坡是一個狹小的亞洲島國,國土面積甚至只有洛杉磯的一半,但與其面積相對的卻是重要的國際地位。他曾為英殖民地,後加入馬來西亞,1965年正式獨立,擁有世界重要的港口。

在這裡,匯聚了4個種族、4種語言,以及世界各大宗教。新加坡自然資源匱乏,人口稀少,卻是全球重要的經濟強國,這跟他的教育制度不無關係。

文化產業的繁榮背後,是新加坡人巨大的生存壓力。

紀錄片中12歲的女孩伊莎貝爾,馬上就要進行「小六會考」。伊莎貝爾坦言:「無論白天還是晚上,我都非常緊張,無法睡好覺。」

在新加坡,小六會考的重要性等同於我國的高考,說決定了一個人一生的命運都不為過。

受限於綜合國力,新加坡教育部奉行的是所謂的「精英教育」,即讓每個孩子接受最適合自己的教育,而不是像中國、美國一樣,讓所有孩子接受相同的教育。

為了實現高效的人才輸出,新加坡設立了藝術學校、體育學校、數理中學,孩子小學畢業後,就會被細分去向,在新加坡的小孩,會被真正的工廠一般的教育一批批地複製出來。

成績最好的孩子,相當於特選生,將升入直通車課程項目,會有很多政策上的幫助,比如不用考試、直接接軌名校等,也就是說,孩子小學畢業只要成績優秀,半隻腳已經跨進了精英高等學府的大門。

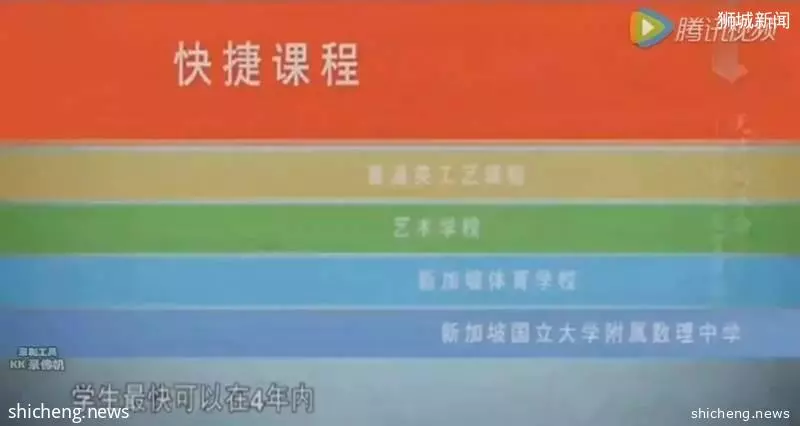

成績上中等的孩子,會進入快捷流學校,學完中學的科目。

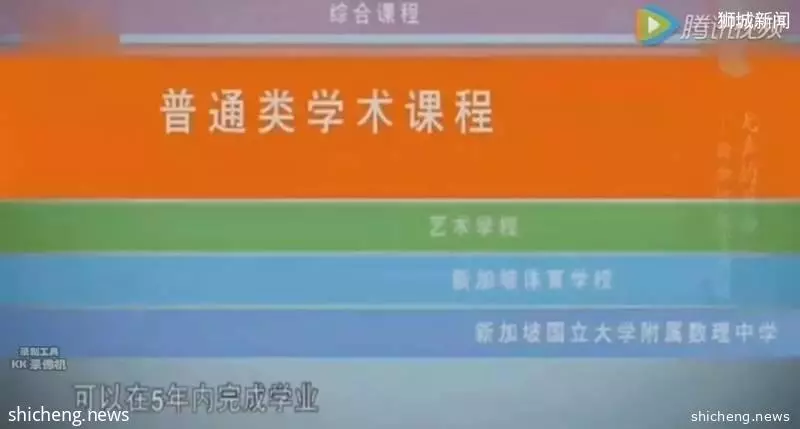

中等偏下的孩子,會被分進普通學術學校讀中學。

而成績最差的孩子,會被直接發送進普通技術學校。

依靠著過早的教育分流制度,新加坡擁有了大量的高素質勞動力,但對於大多數的孩子和家庭來說,這樣的制度無疑是殘酷的。

Part.2

紀錄片中,第三次參加「小六」考試的男孩哈姆卡,對自己沒有一點信心,他連說兩遍:「我不行,我不行,我肯定通不過。」

儘管,新加坡副總理說:「傳統教育的目標是促進就業。而分流後的因材施教,大大降低了輟學率。讓每個孩子都能獲得高薪工作、滿足感和自主權。讓每個家庭都能獲得社會地位的提升。」

但是,對於新加坡的小孩來說,過早的教育分流讓他們背負了巨大的社會壓力,創造了更多的不公平,同時也造成了巨大的貧富差距和階級分化。

科學研究表明:人類的大腦,在18歲左右才會減緩發育的速度。而小學後的孩子,無論是身體發育還是心理成長,都還有很大的空間。新加坡的教育分流,與其說是因材施教,倒不如說更像教育孩子在很小的時候就學會「認命」。

「不是所有人,都能成為精英」。這就是燒灼在新加坡這個國家所有公民大腦深處的烙印。

而我國的中考、高考雖然也很殘酷,但是並不強制分流,最大限度地遵從了優勝劣汰的自然法則,它讓更多孩子看到 「希望」,它告訴孩子:

「每個人,都能成為精英,只要你懷揣野心,奮勇前行去努力。」

Part.3

在我們抱怨孩子作業多、考試多、升學壓力大的時候,殊不知新加坡的孩子面臨著比我們更多的考試、更大的壓力。

課堂測驗、定位考試、評估考試、季度測驗、期末測驗……有的學校從三年級開始,而有的學校,一年級就有了這樣殘酷的磨礪,其壓力遠不止如此。

幾乎每個孩子都有課外班,每天做作業到很晚;

暑假放假一個月,要返校三個星期;

甚至連孩子的生日派對,都要延遲到假期,因為在學期中,是沒人來的;

一位媽媽戲言:「這就像一份全職工作,孩子常常跟爸爸一起出門,晚上跟爸爸一同回來,周一到周五,忙到基本沒時間交流。」

對比來看,我國的學生要幸福很多,人生的起點無法選擇,但通過一場相對公平的考試,你可以選擇自己18歲的人生開啟在哪裡,自己的未來又何去何從。

我們看到了太多的寒門貴子事件,也看到了很多努力的人鳳凰涅槃,我們始終相信,只要讓孩子建立自信、自尊,TA終究會在努力拚搏中發現自己人生的目標和意義,從而激發出他成長的力量。

阿Y老師說:

其實,任何一個國家,任何一種教育制度,都不能保證百分百適合每一個孩子,也不能保證百分百的公平,智能在相對意義上保障一定的公平性。

珍惜我們現在所擁有的,努力去拼搏,努力去創造自己的未來,這或許才是教育的最終意義。