時隔多年,《粵港澳大灣區發展規劃綱要》終於正式發布,至此,一個總面積達5.6萬平方公里,涵蓋7000萬人口,GDP總量超過10萬億元的中國首個國家層面確認的"灣區"正式宣告成立,成為繼美國紐約灣區、舊金山灣區及日本東京灣區之後,第四個世界級灣區經濟體。

與其他三大灣區相比,粵港澳大灣區有著自己的優勢,它是世界上人口最多,面積最大的的灣區,其面積比紐約、舊金山和東京三個經濟區的面積總和還要大,GDP總量也超過了美國的兩大灣區,僅低於東京灣區。在基礎設施等硬體設備方面,粵港澳大灣區也是有過之而無不及,正在施工的深中通道以及粵港澳大橋的落成,都為地區之間的互聯互通打下堅實基礎。

因此有不少觀點認為,粵港澳大灣區將成為中國最重要的全球經濟中心區,達成到2035年全面建成國際一流灣區的目標。如果說,粵港澳大灣區真的成為頂級城市群,這對於新加坡、日本、美國來說意味著什麼呢?

亞洲金融中心——香港和新加坡之爭

根據規劃,粵港澳大灣區包括香港、澳門、廣州、深圳、珠海、佛山、惠州、東莞、中山、江門和肇慶。珠三角各城市分工明確,香港負責金融貿易,深圳承載高科技產業和創新科技,澳門和珠海主打文娛服務,廣州扮演行政樞紐的角色,其他內地城市承接製造業等其他產業。

可以看出,國家有意鞏固香港國際金融中心的地位。雖然在最新的全球金融中心指數排行中,香港在全球10大金融中心排行第三,僅次於紐約和倫敦,但近幾年來,香港地位受到了新加坡的挑戰。

從股市成交額上看,受到大量新股上市的影響,香港還是將新加坡甩在了後面,香港證券市場的日均成交額遠高於新加坡證券交易所,IPO方面,港交所去年年內共有218家上市公司首次公開募股,集資總額達2865億港元,為全球IPO集資金額之首,而新交所去年僅有15起IPO,融資總額為7.3億美元。

但在外匯市場方面,新加坡已經超越香港,成為繼倫敦和紐約之後全球第三大外匯交易市場,日均交易額在5000億美元左右,在全球外匯交易量中占7.9%。

近幾年來,新加坡一直希望成為亞洲商業中心。為了吸引投資者,新加坡今年推出了7500萬新元的新加坡資本市場津貼,同時還將在科研領域砸重金,希望希望轉型成為科技創新經濟體。對於新加坡來說,身處在東南亞眾多發展中國家之中,為其提供了經濟支撐。對於香港而言,大片的腹地市場則是一個重要優勢,大灣區的設立進一步擴大了香港金融機構的服務腹地,香港金融業的總量也將顯著提升,屆時新加坡想要超越香港恐怕並不容易了。

創新科技中心——矽谷和深圳之爭

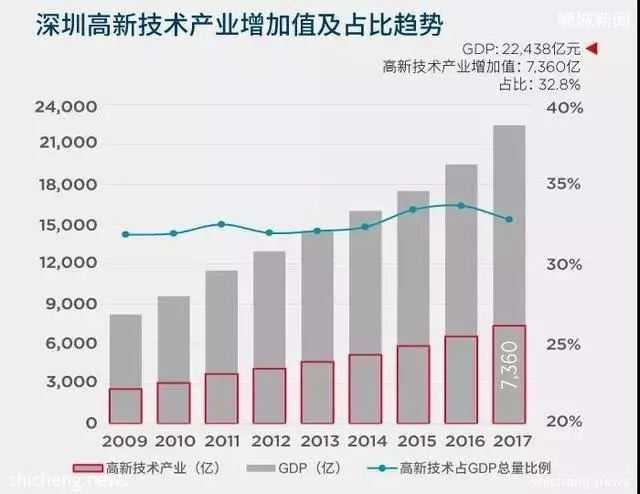

未來的深圳之於矽谷,就好像香港之於新加坡。如今的深圳已經有了可以和矽谷比擬的實力。矽谷擁有舉世聞名的史丹福、加州伯克利等20多所著名大學,以及谷歌、facebook、蘋果等科技公司,而深圳在4G及5G技術、超材料、基因測序、新能源汽車、無人機等科技創新領域處於世界前列,也誕生了騰訊、華為、大疆等世界級的科技明星企業。

經過轉型,深圳已經從10年前的靠90%模仿和10%的創新,轉變為如今70%的創新和30%的模仿,每萬人擁有發明專利89件,創新型企業聚集,新經濟、新技術態勢很好。與此同時,深圳又恰逢一個趕超矽谷的重要時機——那就是矽谷的衰落。

經過幾十年的發展,矽谷已經到達了頂峰,由於高漲的房租,導致不少風險投資者將資金投入到舊金山灣區以外的地區,再加上越來越嚴格的移民新政和其他生活成本,致使矽谷的人才大量流出,不少科技企業高管離職。

深圳也是一樣,受到高房價的制約面臨著人才流失的問題,但粵港澳大灣區的劃定,一方面可以為深圳輸送更多人才,另一方面,大灣區內將會陸續推出工作、居住、物流等更加便利化的政策措施,促進人才交往。

製造業中心——東京灣和粵港澳大灣區

和世界上其他灣區一樣,粵港澳和東京灣都是依靠港口帶動經濟發展的。拿東京灣來說,其港內的貨物吞吐量占到了日本的四成,主要進口油氣能源產品、工業原料、小麥大豆等食品,同時出口汽車、機械和電子產,在進出口貿易迅速發展的同時,形成了新型臨海工業帶。

在經歷了早期的港口經濟後,東京灣逐漸聚集了日本三分之一的人口,三分之四的工業產值和三分之二的經濟總量,目前東京灣以高端製造業為主,三菱、豐田、索尼等年銷售額在100億元以上的大企業半數都聚集於此。

粵港澳大灣區也是如此,擁有廣州港香港港、深圳港、珠海港及東莞港5個億噸大港,世界上最繁忙的十大港口中有三個位於粵港澳,可以說大灣區的吞吐量已經達到了世界級水平,港口經濟效益良好。而在工業發展方面,東岸(深圳、東莞)是知識密集型產業帶,西岸(珠海、佛山)為技術密集型產業帶,沿海地區以生態環保型重化為主。

當然,粵港澳和其他灣區相比,在產業結構和製造業結構方面還是有很多需要改進的地方,大多數城市仍然處在由製造業向高端製造業轉型的階段,智能化發展仍有不足。除此之外,據中國指數研究院2016年的數據,粵港澳大灣區第三產業比重為62%,而紐約灣區為89%,舊金山灣區為83%,東京灣區為82%。

粵港澳大灣區劃定後,各城市之間人員、物資、資金、信息流動將更加便捷,在集合了珠海、佛山、惠州、東莞等地的產業鏈後,提高協作發展水平,支持產業升級和結構轉型。

一直以來,城市群都是支撐國家經濟發展的重要引擎,粵港澳大區的設立不僅能夠聯合創造超過萬億美元經濟效益,還將迅速拉動中國駛入世界經濟快車道。