通脹下大家還是繼續「亂亂花」 非必要消費激增原因何在?

這邊漲,那邊漲,衣食住行漲聲響起,多數消費者紛紛選擇收緊錢包節儉度日,但卻有人反其道而行,不惜花更多錢在非必要的物品或服務上,過著看似「有錢有閒」的生活,而背後的原因又是什麼?

星展銀行今年8月展開的一項調查發現,客戶的非必要消費(discretionary spending),例如購物、旅遊和休閒娛樂等會被長輩視為「亂花錢」的開銷,過去一年就增加了56.7%。

非必要消費指的是用於維持生活以外的支出,如購物、旅遊和娛樂等休閒類活動,另外也包括高價位的食品和飲料、護膚和化妝品,以及數碼產品等等。

全球管理諮詢公司麥肯錫(McKinsey)的研究指出,在許多國家,非必要消費占了國內生產總值的20到25%。從最後一次進行的「新加坡住戶開支」調查(2017/2018年)來看,本地每戶家庭平均每月會花379元在休閒與文化活動上,或占了每月家庭收入的6.4%。

這四到五年來,在通貨膨脹的背景下,這些非必要消費也水漲船高。我國統計局數據顯示,今年9月份的休閒和文化類的消費物價指數年比增加6.1%。其中,假日消費上漲了8.4%,休閒和文化服務則是多了5.2%。

體驗類消費不能少

樟宜機場。(圖:法新社)

儘管如此,《8視界新聞網》發現到,大約一半的受訪公眾表明,在非必要消費方面,例如旅遊和娛樂等體驗類的開銷還是少不了,甚至會加大這方面的開銷,原因包括為了平衡工作與生活。

育有小孩的32歲母親陳潔微告訴《8視界新聞網》,她一家人在冠病疫情期間長期待在家裡,因此就想要帶孩子出國旅行,以及看電影或前往遊樂場等,讓孩子能夠留下童年回憶。

「照樣還是會,可能還更想要去,就是比較花在體驗方面。」

持有同樣看法的35歲音頻工程師陳泳潔則透露,他兒子疫情期間出生,如今趁著邊境重開之際,帶孩子出遊看看世界,從而促進家庭關係。

不過,考慮到目前經濟情況,陳先生會選擇比較靠近的國家,或改搭廉價航空,希望能把旅遊開銷減少大約兩到四成。

對於31歲上班族傅珈維來說,比起自己,她更喜歡花錢在孩子身上,比如說購買玩具和筆。雖然這些物品並非生活所需,但她認為花錢有助於舒緩生活壓力。

「你花錢了真的是開心。」 她這麼直言。

公眾謹慎消費:少買衣服 在家看電視

新元。(圖:CNA)

金融管理局早前預計,核心通脹率將在今年底和明年上半年維持在高水平,到了明年下半年才會明顯減緩。

民調機構YouGov曾在今年5月底到6月初展開的調查顯示,68%受訪者計劃減少非必要消費。

24歲的上班族陳嘉敏說,冠病疫情仍未結束,她暫時不會出國旅行,目前也減少購買多件同樣款式的服裝。此外,她和朋友聚餐時會選擇價錢比較便宜的餐館,畢竟跟朋友聚會,吃什麼是其次,相聚才是重點。

65歲公眾鄭女士表示,與其到電影院看戲,或簽購影音串流平台的配套,她會選擇在家收看電視節目。「雖然不是最新的節目,我可能要等比較遲一點才能收看,但這樣比較省錢。」

30歲的服裝店員工陳明真則透露,以前並沒有顧慮非必要支出,除了會購買包包,還會越堤到馬來西亞柔佛新山吃喝玩樂,但隨著物價高漲,如今消費之前都需要精打細算。

面對物價高漲 非必要消費為何不減反增?

示意圖。(圖:iStock)

受訪分析師表示,儘管物價高漲,只要工作有保障,民眾有信心可以承擔生活開支,非必要消費就會不減反增。

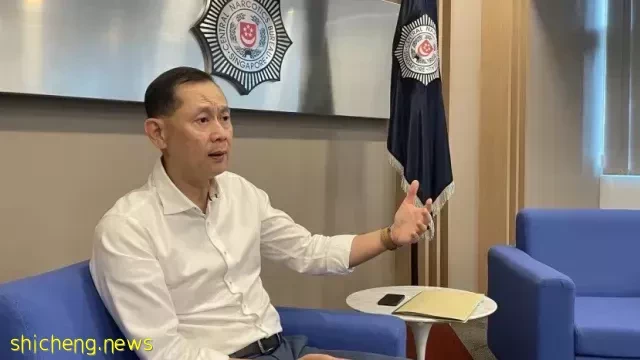

聯昌國際私人銀行經濟師宋生文在接受《8視界新聞網》採訪時表示,非必要消費與人們的信心度息息相關;所謂的信心指的是工作有所保障,收入可以承擔開銷。

「非必要消費在很大程度上仰賴於民眾的信心,即他們是否有把握明天有工作做、月底有薪水可以領。如果沒有這個把握,他們在消費上就會更加謹慎。反之,如果有把握,他們就會覺得花這筆錢沒問題,之後可以再存錢。」

此外,宋生文也指出,非必要消費的上漲也有可能與壓抑的消費需求相關。

以旅遊與機票價格為例,他說:「對於許多人來說,或許之前他們沒有機會去旅行。現在,銀行里還有錢,他們有能力使用,就購買機票去旅行。」

華銀行環球經濟與市場研究研究主管兼執行董事全德健也同意,非必要消費與民眾的收入有關,如果民眾的收入有所增加,非必要消費也將隨之提升。

「我國國內生產總值於2020年出現歷史上最大的衰退,2021年反彈,2022年增長相當良好。一部分員工的收入沒有受到影響,非必要消費行為也就維持在相當好的程度。」