新加坡的水供保障來之不易,靠的是持續投入資源及聚焦研究和開發。我國在加強水供韌性的同時,將繼續尋找新方法提高供水效率。

副總理兼經濟政策統籌部長王瑞傑昨天(4月17日)為裕廊島海水淡化廠主持開幕時說,雖然我國擁有「四大水喉」,即蓄水池收集雨水、向馬來西亞買水、生產新生水及淡化海水,但它們各有局限。

前兩者取決於天氣和降雨量,在我國土地稀缺的情況下也不宜一直建造蓄水池;後兩者雖不受天氣影響,但成本和碳足跡較高。

裕廊島海水淡化廠是我國第五座海水淡化廠,也是繼2020年6月啟用的吉寶濱海東海水淡化廠後,過去兩年第二座投入運作的海水淡化廠,標誌著我國自主開發水源的另一重要里程碑。

2018年底開始興建的裕廊島海水淡化廠,原定2020年投入運作,卻因冠病疫情和人力限制拖慢工程進度,延遲至今年4月才啟用。

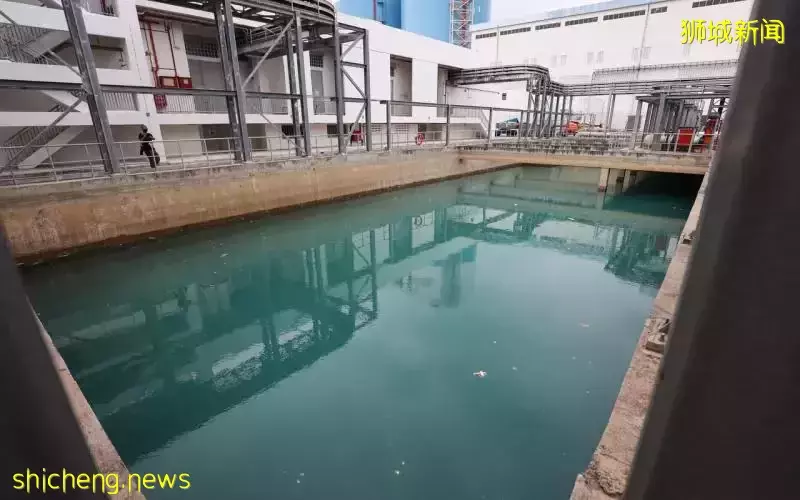

這座新廠占地超過3.7公頃,有五個足球場大,每天可生產3000萬加侖的食用水,相當於本地用水量的7%左右,足以填滿55個奧林匹克標準型游泳池。

這是公用事業局與私人企業在設計、建造、擁有和經營(Design, Build, Own and Operate,簡稱DBOO)計劃下開展的項目,由大士能源(Tuas Power)和新科工程(ST Engineering)合組的財團負責營運,為期25年。

裕廊島海水淡化廠的能源效率比傳統海水淡化廠高出約5%,每年可節省約5000兆瓦時的電力,相當於為近1000戶組屋家庭供電一年。

裕廊島海水淡化廠廠長、大士能源(公用事業)副總裁陳澤洋受訪時解釋,這是因為新廠與大士能源管理的登布蘇多聯產設施(Tembusu Multi-Utilities Complex,簡稱TMUC)相鄰,在抽取海水、排水結構和電力供應方面可共用設施,發揮協同效應。

這座高度自動化的海水淡化廠,可由三人小組從中央控制室監控整廠的運作。廠內也採用最新的水處理設備和薄膜技術,例如溶氣氣浮過濾(dissolved air flotation)、超濾(ultra- filtration)和反向滲透(reverse osmosis)。

王瑞傑說,海水淡化不是新的概念,但我國花了數十年才使成本變得可行,並在2005年啟用首座新泉(SingSpring)海水淡化廠。

海水淡化仍是一項能源密集的過程,而我國正投資於研發工作以減少能源消耗。王瑞傑透露,公用事業局將在巴西立建造一座海水淡化技術綜合驗證廠(Integrated Validation Plant)試行技術,目標是在2025年之前把海水淡化所需能源從每立方米3. 5千瓦時減到少於2千瓦時。

在「研究、創新與企業2025」(簡稱RIE2025)計劃下,我國將繼續在水源研究的其他方面投入資源,包括加強廢水處理效率,以及開發創新解決方案以減少工業用水量。

王瑞傑總結時說,我國邁向實現水源可持續發展的旅程已經走了很遠,但這段旅程並未就此結束。「我相信憑著同樣的勇氣和智慧,未來幾代新加坡人將能繼續享有水供保障。」