公布的預算案,相信不少蟻粉都有跟進了解。

預算案中,有幫助減輕生活負擔的內容,也有協助國人提升技能的項目,但副總理兼財政部長黃循財的聲明,也提到了兩項和新加坡未來國運息息相關的資訊。

一個是新加坡將在2025年1月起,跟隨全球多數國家腳步,將公司稅的最低有效稅率設在15%。

這意味著新加坡過去以稅務優惠吸引跨國企業進駐的優勢將被削弱。

第二個則是針對上述新稅制所採取的因應方式——可退還投資稅收抵免(Refundable Investment Credit,簡稱RIC)。

簡單來說,就是另闢蹊徑,以留住跨國企業的心。

全球各國為什麼設定最低公司稅率?

先來了解為什麼要設定最低公司稅率?

簡而言之,這是為了確保稅務制度公平,讓各大企業把該繳的稅完完整整地繳出來。

大白話就是:避免各大跨國公司利用合法手段避稅。

例如,有些跨國企業會將總部設立在低稅率國家,但實際上在當地卻沒有人員進行實際運作,藉此節稅避稅。

為了避免更多該繳而未繳的稅在上述操作中流失,經濟合作與發展組織(OECD)為此推動了名為「第二代反稅基侵蝕和盈利轉移」(Base Erosion and Profit Shifting 2.0,簡稱BEPS 2.0)的新框架。

至今,包括新加坡在內,已有近140個國家表明同意落實該框架。

這個BEPS 2.0框架中共分為兩大支柱(pillar)。

其中,各國對第二支柱已有較大共識,並陸續落實。

所謂的第二支柱,就是要對全球年營收至少7億5000萬歐元(約10億8670萬新元)的大型跨國企業徵收最低15%的有效稅率。

如前文所述,新加坡也將從2025年1月1日起,落實BEPS 2.0框架的第二支柱,並通過兩項措施進行:

收入納入規則(Income Inclusion Rule)

國內補足稅(Domestic Top-up Tax)

以下是相關措施的細節:

收入納入規則

在這項新規下,在新加坡設立總部的大型跨國企業必須為所有的海外收入支付最低15%的公司稅。

國內補足稅

如果一家跨國企業針對在新加坡所獲盈利繳納的稅率低於15%,新加坡政府就有權將跨國企業在本地的有效稅率補足至15%。

這是因為即使我國政府未徵收這筆稅款,這筆稅款也會流向海外。

新加坡落實BEPS 2.0新框架,預計會一定程度削弱原本對外企的低稅率吸引力。(海峽時報)

我們可以把國內補足稅和前述的收入納入規則放在一起看。

舉個例子,如果某一跨國公司在新加坡所繳的有效稅率未達15%,那就會在這家跨國公司所處的母國觸發收入納入規則,在這種情況下,該公司仍要在該國繳納最低15%的有效稅率。

為了避免這筆稅收白白被其他國家徵收,新加坡當局就能啟動國內補足稅,要求該跨國企業把在我國獲得的盈利所須繳納的有效稅率,補足至15%。

其中的邏輯就是「不拿白不拿」:

隨著全球開始實施最低15%公司稅的新措施,你不拿滿15%公司稅,這些稅款最終也會流向其他已經實施BEPS 2.0新框架的司法管轄區,所以不收是你的損失。

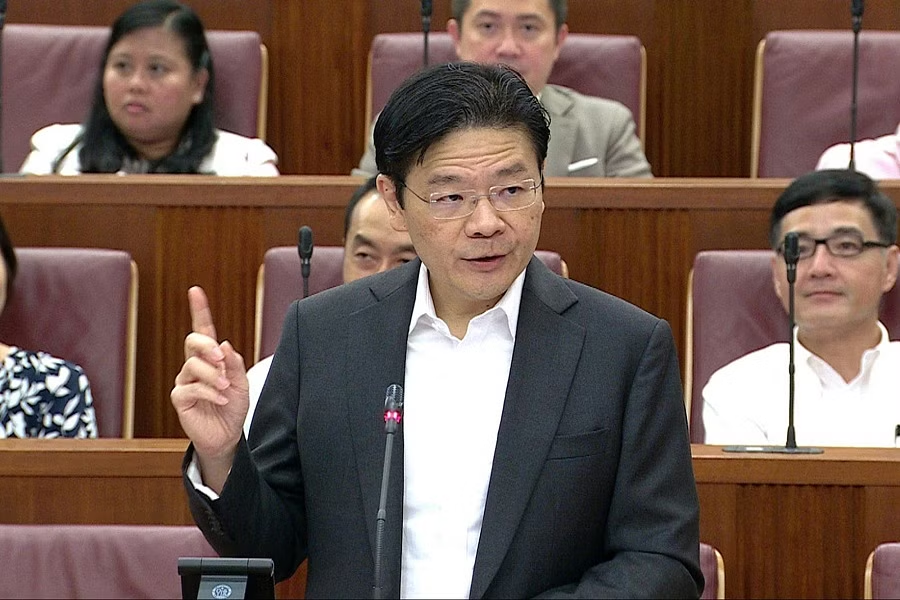

黃循財在上周五的財政預算案宣布我國將從明年起落實BEPS 2.0新框架。(通訊及新聞部)為何要跟進?

前面提到,新措施預計會衝擊新加坡過去在稅務方面對跨國企業比較誘人的優勢。

既然如此,新加坡為何還要「傻傻」跟進落實相關稅務框架呢?

原因是,BEPS 2.0框架已獲得全球近140個國家同意,意味著徵收最低15%公司稅即將成為新常態。

一言以蔽之:你不收,別人也會收。

對企業而言,不管它在哪裡,這筆錢最終都是得付的,差別只是付給了誰。

因此,新加坡再繼續保持低於15%的有效稅率,實際上對企業已不會有太多誘因。

新加坡大部分大型跨國機構都會「中招」

根據現行法規,儘管新加坡的一般公司稅稅率為17%,但當局會以鼓勵經濟發展為名,給予各種扣稅(tax relief),因此實際上大部分企業所繳納的公司稅實際上要低上許多。

可以說,稅務低廉是不少跨國企業選擇以新加坡作為總部地點的原因之一。

根據官方數據,在本地營運,且年營收超過7億5000萬歐元的跨國公司約有1800家,當中有「大部分」目前所繳納的有效稅率是低於15%。

毫無疑問,新加坡明年起落實15%最低有效稅率後,上述跨國公司所須繳納的有效稅率,極有可能會高於目前水平。

還能拿什麼留住外資的心?

那麼,既然落實15%最低公司稅率已是板上釘釘,我們總不能坐以待斃,讓新加坡這個區域樞紐從此喪失對跨國企業的吸引力吧?

預算案提到的另一個項目可退還投資稅收抵免(RIC),預料將會是應對這項稅制變革的及時雨。

在RIC計劃下,企業若進行新設施投資、設立數碼服務、專業服務和供應鏈管理領域的業務、進行研發工作,以及實施去碳化方案等,當中所涉及的開支可以獲得「可退還的投資稅收減免」,每個項目的減免比率可高達50%。

相關補貼除了可以用來抵消應繳的公司稅,「可退還」(Refundable )這句也是重點,若企業未使用相關補貼,當局也會在企業滿足補貼條件後的四年內,以現金形式退還給企業。

值得一提的是,稅收減免和扣稅(tax relief)不同,前者是直接減少徵稅,後者則減少可徵稅的收入。

根據全球反稅基侵蝕規則,可退還投資稅收抵免(RIC)在企業的有效稅率時將被當作收入,因此不會造成公司的有效稅率下滑,意即公司理論上還是能用補貼來抵消須繳的稅,但帳面上來看其有效稅率仍會高於最低15%的地板。

因此,可退還投資稅收抵免(RIC)可謂是另闢蹊徑,讓新加坡在無法在降低有效稅率的情況下,讓跨國企業能有個想法:

「好吧,雖然沒有低稅率優惠了,但我們在這些創新項目上花點錢,獲得稅收減免,兩者相互抵消,實質上應該等於少給些稅。」

此外,由於可退還投資稅收抵免(RIC)是要投資在政府劃定的特定領域才能拿到,因此除了可減輕15%公司稅的衝擊,也能鼓勵跨國公司投資在高增值和低碳綠色業務。

新加坡還有其他優勢嗎?

此外,新加坡的其他優勢,以及未來可以爭取的優勢亦不可忽視。

除了RIC,政府也宣布額外撥出30億新元投入「研究、創新與企業2025計劃」(Research Innovation and Enterprise 2025),接下來五年會在人工智慧發展投入超過10億新元,同時也推出各項提升國人技能的措施。

當然,即使少了稅務優惠,新加坡原有的優勢,包括親商環境、穩定的政治局勢、法治秩序以及本地具有競爭力的勞動力,對國際投資者仍會是重大誘因,這些部分必須持續保持。

具競爭力的勞動力對跨國企業是否進駐本地也是重要誘因。(海峽時報)

與此同時,BEPS 2.0的第一支柱目前在全球仍未有明確的落實日期。

這對新加坡而言,暫時會是個好消息。

因為第一支柱一旦落實,一家跨國公司縱使以新加坡為總部,該公司在非新加坡市場賺取的盈利,也只能在它們顧客所在的司法管轄區被徵稅。

這類措施對新加坡這個國內市場規模較小的國家而言,將會是一大劣勢。

無論如何,新加坡必須隨時準備因應世界瞬息萬變的經濟格局。

短期來看,公司有效稅率調高至最低15%後,新加坡在這方面的稅收應該會有所增加,但長久來看,則不免面臨跨國企業因稅務優勢喪失而選擇出走的風險。

因此,如何持續在低稅率以外尋找更多留住跨國企業的方法,以及吸引更多跨國企業,將會是新加坡在BEPS 2.0新框架普及後,保住商業競爭力的關鍵。