來自新加坡南洋理工大學、新加坡陳篤生醫院 (TTSH) 和美國麻省理工學院 (MIT) 的國際科學家團隊開發了可以從人的血液中提取微小的生物顆粒,並將它們作為生物標記來評估血管的健康狀況的一種方法,以此來識別出血管炎症導致併發症風險的糖尿病患者。

研究成果

這種新方法從人的血液中提取微小的生物顆粒並將其用作生物標誌物來評估其血管的健康狀況。生物標誌物是一種稱為細胞外囊泡 (EVs) 的納米級顆粒,它們由特定細胞釋放到血液中。

該團隊在2021年6月發表在英國皇家化學協會-晶片實驗室(Royal Society of Chemistry - Lab on a Chip)的一篇論文表明,部分糖尿病患者的血液樣本相較於其他患者有著異常高由免疫細胞和血小板分泌的EVs(10到50倍)。當這些EVs被添加到血管細胞時,會導致更嚴重的血管炎症發生。因此,結果表明,具有更高EVs值的患者,從長遠來看更有可能發生血管併發症。

研究團隊

新晶片的工作原理

該研究由南洋理工大學機械與航天工程學院Hou Han Wei助理教授和校長Subra Suresh教授共同領導的跨學科團隊報告,與南洋理工大學材料科學與工程Dalton Tay助理教授、Rinkoo Dalan副教授、Ming Dao博士(內分泌學高級顧問、TTSH和麻省理工高級科學家,南大客座教授)等人合作完成。

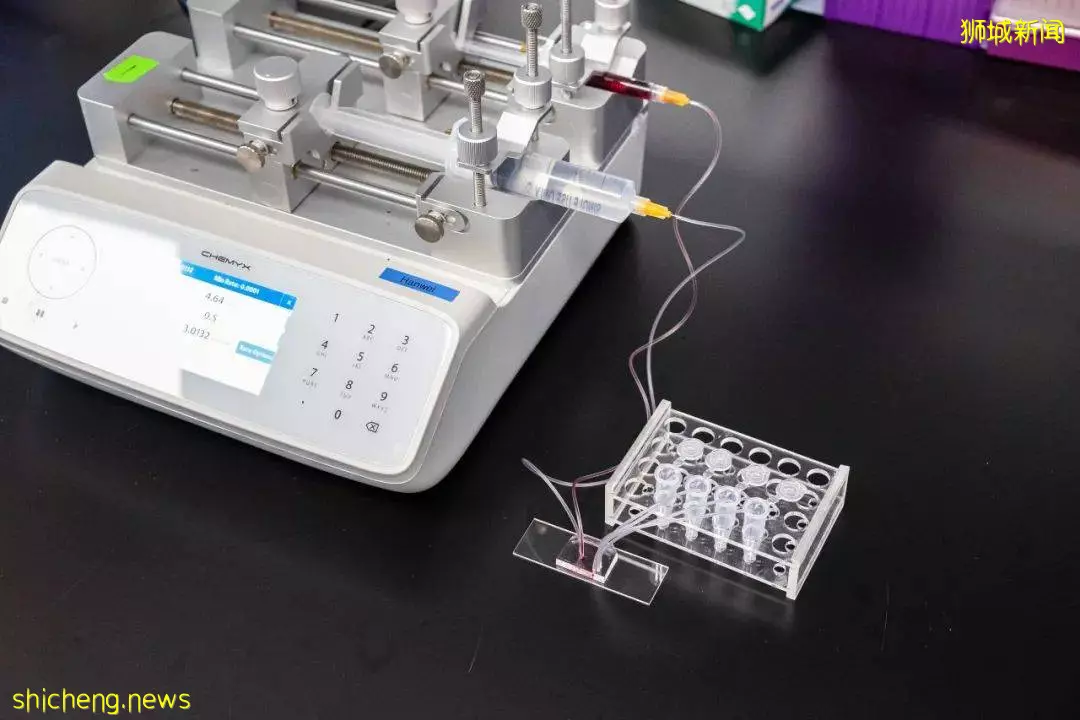

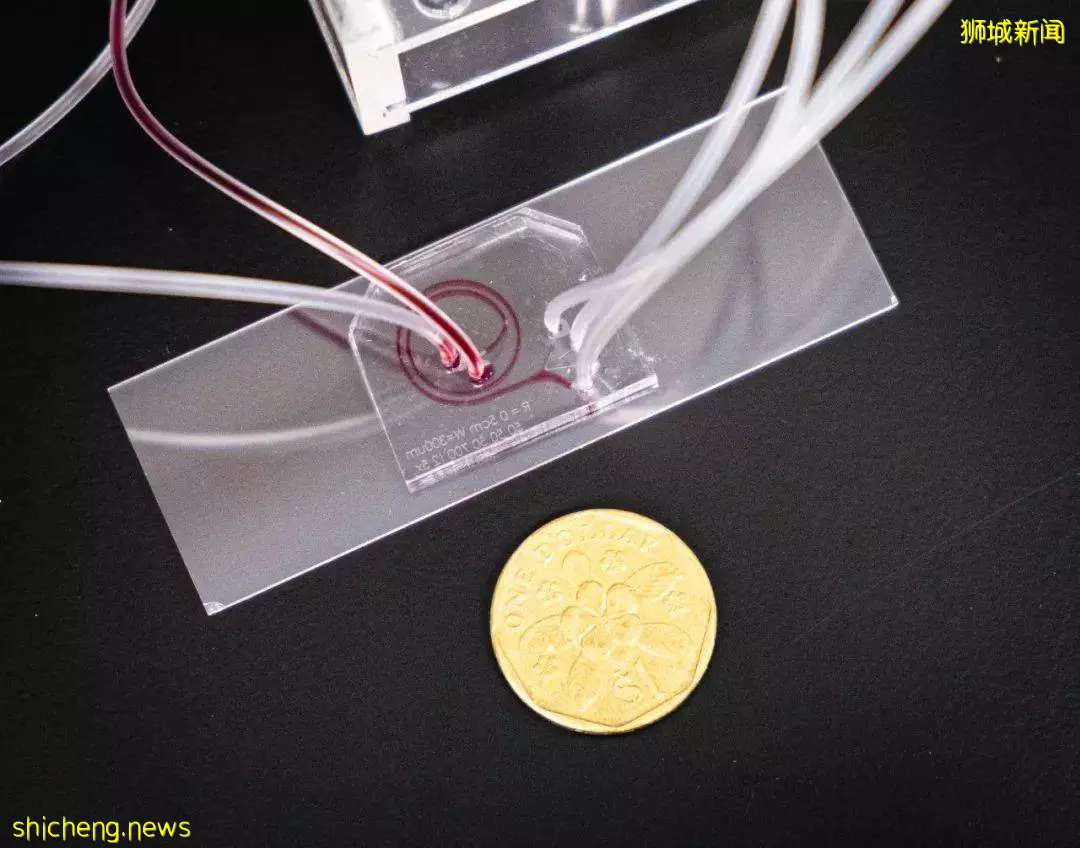

該跨學科團隊在論文中解釋了他們的「晶片實驗室」(lab-on-a-chip)是如何在一小時內自動從血液樣本中分離EVs。

名為ExoDFF(Exosome isolation using Dean Flow Fractionation)的微流控晶片首先將血液樣本通過高速的螺旋形通道送出。基於離心和慣性效應,較大的血細胞會朝著一個方向分離,而較小的EVs會流動得更快,並被引導到不同的出口進行搜集。

實驗儀器

目前基於全球基準使用ExoDFF方法從血液中分離EVs非常耗時(長達5小時)。而且從血液樣本中捕獲的EVs非常少。由於不同的實驗室對提取和凈化EVs有不同的要求,這也是一項費力和非標準化的工作。

南洋理工大學李光前醫學院侯副教授表示,相比之下,使用ExoDFF晶片可以將EVs分離和富集過程結合到一個步驟中,不需要訓練有素的專業知識。「我們與TTSH臨床進行密切合作,以確保只需一步操作,晶片即可輕鬆提取EVs進行分析。微流體現在是一項成熟的技術,憑藉我們在該領域的深厚專業知識,我們可以輕鬆地設計獨特的微流體解決方案,從人類血液中分離各種細胞和生物標誌物。」

實驗儀器

研究意義

目前世界上有超過4.22億人患有糖尿病,新加坡10%的人口(超過40萬)患有代謝疾病,而心血管疾病約占全世界死亡人數的31%。

李光前醫學院副教授Rinkoo Dalan表示:「2019年,心血管疾病(CVD)導致全球1860萬人死亡,其中58%發生在亞洲。儘管在治療方面取得了顯著進展,但與動脈粥樣硬化相關的死亡率和發病率仍然很高。」

「我們需要在動脈受到嚴重損害之前,就對糖尿病和其他高危患者的潛在風險進行分類,以便制定預防措施。」 這一創新方法為早期糖尿病患者的潛在風險分類開闢新的途徑,以便在對動脈造成重大損害之前對患者進行臨床干預。除此之外,這種方法還有潛力用於評估治療對動脈的影響。

南洋理工大學校長Subra Suresh說:「能夠識別血管炎症可能性增加的糖尿病患者,可以讓醫生在心血管疾病發展到更嚴重的情況之前做出反應,因此在早期階段治療心血管疾病方面具有很大優勢。」

目前,EVs分離晶片可以在一小時內處理多達5毫升的血液。由於ExoDFF的設計是可擴展和低成本的,而且不需要任何化學物質,未來它可以升級處理更大的樣本量,或者用於製造基於細胞或EV的治療,如幹細胞治療。

未來該團隊希望開發一種自動化的、更小的的機器,用於臨床和研究。此外,團隊計劃用更大的樣本組進行更多的實驗,來進一步驗證他們將EVs作為糖尿病患者風險分層的假設。

*本文圖片來源:NTU官網

參考文獻:

1. "New method to assess risk of vascular inflammation for diabetes patients" NTU Media Release;

2.「Direct isolation of circulating extracellular vesicles from blood for vascular risk profiling in type 2 diabetes mellitus」, Royal Society of Chemistry Lab on a Chip.