國際金融中心在功能和結構上有很大的不同。這些不同首先是因為不同的本地與區域經濟、特殊的空間嵌入和文化因素,其次是政府的監管制度和環境有很大差異,這點可以通過香港和新加坡的發展模式來說明。

亞太的兩大國際金融中心-香港和新加坡之間有許多相似之處

比如充滿活力的本地經濟

政治相對保持穩定

良好的海陸空交通網絡

一個勤奮,精通英語的智力團隊和人才儲備庫

良好的通訊和網際網路基礎設施;發達的法律、會計、保險和航運金融服務

高效率低腐敗的公務員隊伍。

新加坡VS香港

發展模式的差異

但是通過仔細研究,香港和新加坡在發展模式上有很大不同。

新加坡地域優勢

首先,在地域方面,新加坡的所在的時區和亞太地區主要的金融中心,如東京和雪梨,以及歐洲的中心,如倫敦和蘇黎世,存在重疊工作時間的時區優勢,這一點香港不具備。

這種優勢有助於新加坡發展比香港更活躍的國際貨幣市場交易活動。在新加坡,外匯和衍生品交易已非常廣泛和複雜,使亞太地區與歐洲市場連接在同一天的交易之內。

香港地域優勢

但是,香港的地理位置優勢非常明顯,它的周圍遍布充滿活力和快速增長的經濟體,如中國大陸,韓國,日本,菲律賓和中國台灣,這使得它的縱深金融腹地遠比新加坡廣闊。

國際銀行業務,就像如酒店商務業一樣,基本上是受位置限制的。香港的自由工作許可,讓國際金融專業人士很容易遷移到香港工作定居。

從1970年代末開始,香港政府通過一系列的金融自由化措施,推動香港成為一個主要的國際金融中心。

例如,宣布自20世紀70年代後期取消外幣存款利息收入的預扣稅,廢除其它各種關於利息收入的稅收。

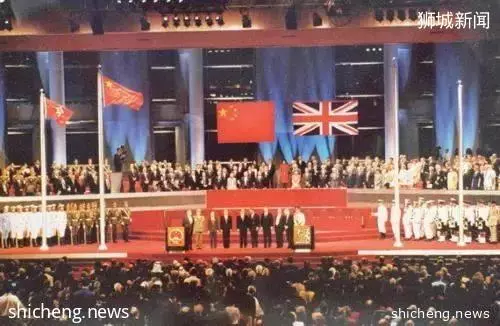

香港作為中國大陸的金融樞紐的作用在1997年回歸之後並沒有下降,反而在中國大陸入世之後不斷強化。

事實上,珠三角地區與香港的融合已經顯著幫助香港的產業升級,從原來的製造業為導向的經濟升級為經濟向多元化,現代化,和以金融,物流,貿易,法律和會計服務等現代服務業為主體的經濟。

政府的政策的影響

因此,人們可以很容易察覺到兩個中心在國際金融功能上的專業化分工。這種專業化的結果不僅因為兩個中心不同的地理位置,同時也由於政府的政策。

香港的金融政策

香港金融中心的發展模式,顯著不同於新加坡,它在很大程度上依賴於私營部門的舉措,較小的依賴政府的控制或激勵措施。政府一直滿足於只提供基本框架,避免以其他方式直接刺激香港作為一個金融中心的發展。

新加坡的金融政策

新加坡政府在促進新加坡成為一個國際金融中心的道路上,發揮了更積極主動的作用。

新加坡國內大學的經濟地理學家Henry Yeung認為,這是成為「全球城市的不同的發展路徑(不同於倫敦與紐約模式)」。新加坡的兩家主權財富基金 Temasek Holdings (成立於1974年)和新加坡政府投資公司(成立於1981年),對增強新加坡作為國際金融中心發揮了重要作用。

外匯市場

新加坡的外匯市場

新加坡有一個蓬勃發展的外匯交易市場,是名列倫敦,紐約和東京之後的世界第四個最活躍的外匯交易中心。同時新加坡也是亞洲首要的財富管理中心,通過眾多世界級金融機構的在新加坡的分支機構提供一系列的服務。

500多家當地和外國金融機構提供廣泛的金融產品和服務,包括貿易融資,外匯交易,衍生產品,資本市場活動,銀行財團貸款,證券承銷,併購服務,資產管理,財務諮詢服務,以及專業化的保險服務。

香港的外匯市場

然後,近年來,隨著中國大陸的崛起,人民幣國際化的步伐加快,香港已成為全球最大的人民幣交易中心,占全球交易比重的三分之一左右,遠遠超過新加坡和倫敦的比重,鑒於未來中國在亞太地區中的主導地位,香港的外匯市場將進一步走強。

事實上,許多研究察覺和發現在其它的國際金融中心存在類似功能的專業化和互補的模式,它們的互補和專業化可以通過自己的區位和監管、制度方面的差異來解釋。