上個月初,送餐平台foodpanda宣布跟三家配送機器人公司合作,測試用機器人送餐。這是本地主流送餐平台首次測試配送機器人,引起不少國人關注。

三家配送機器人公司之一的新石器無人車預測,配送機器人普及化,將給人類帶來全新生活方式,為消費者提供觸手可及的智慧服務。

Whizz Mobility和foodpanda合作,在南大提供送餐服務。(蔡家增攝)

機器人自動把餐食、郵件、包裹等送上門,這些在科幻電影里出現的情節,或許很快會在新加坡出現。上個月初,送餐平台foodpanda宣布跟三家配送機器人(也稱無人配送車)公司合作,測試用機器人送餐。這是本地主流送餐平台首次測試配送機器人,消息一出,引起不少國人關注。

這三家配送機器人公司為Whizz Mobility、寶科數碼(Otsaw)和新石器無人車(Neolix),它們的測試區分別在南洋理工大學、榜鵝組屋區和國大大學城(UTown)。

寶科數碼的Camello今年2月起在榜鵝組屋區里測試(受訪者提供)

新石器無人車採用模塊化貨箱設計,能根據場景需求變化功能。(受訪者提供)

協助送餐員 「最後一公里」

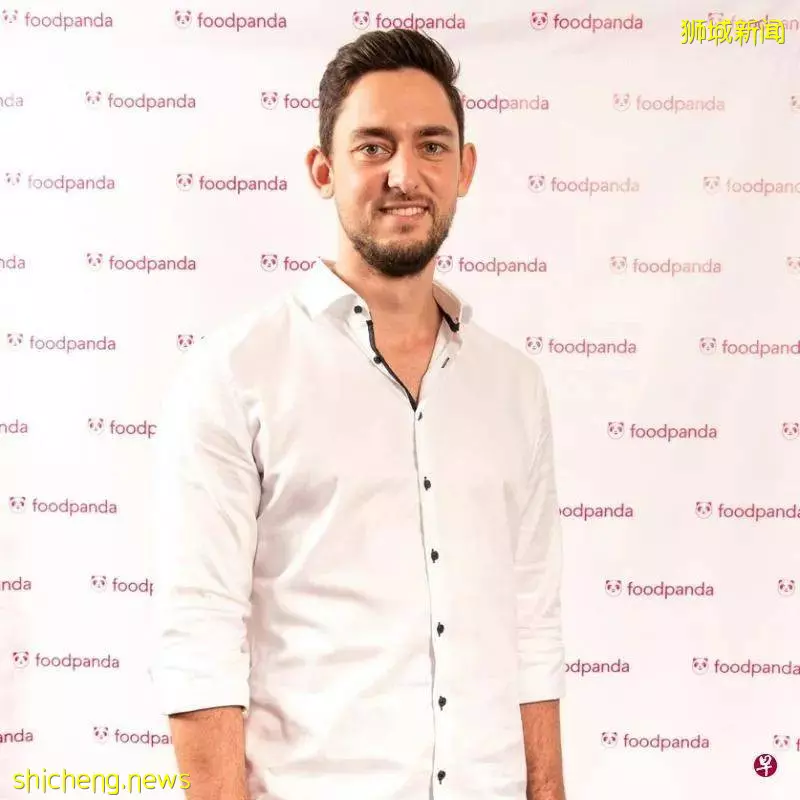

foodpanda高級業務和創新經理米羅巴諾維奇(Miro Banovic)接受《聯合早報》訪問時說,foodpanda身為一家科技公司,一直在探索如何利用各種科技,讓送餐更有效率。他說:「當送餐更有效率,便可以降低每趟的送餐費,顧客因此可以省錢。這些機器人能在『最後一公里』幫助我們的送餐員,讓他們不須要配送全程,可以在同一個時間內接收更多訂單。隨著機器人的數量增加,我們將能達到規模效益,降低成本,顧客除了可支付更低的送餐費,甚至能更快獲取食物。」

巴諾維奇認為,用機器人可降低送餐費。(受訪者提供)

巴諾維奇說,上述三家公司都在初步測試中,取得不錯成績,各自有不同的營運模式和用戶使用體驗。foodpanda跟他們合作,希望在三個不同地點,針對三組不同顧客群測試,之後再決定哪一款配送機器人更適合。

其實,配送機器人不只能送餐,也能送包裹、郵件、藥品等,使用場景非常多樣化。據MarketsandMarkets市場研究諮詢公司的報告,全球配送機器人的市值預料會從今年的2.12億美元(約2.85億新元)大幅增長到2026年的9.57億美元(約13億新元),復合年均增長率(CAGR)估計為35.1%。

報告指出,全球電子商務市場因疫情大幅增長,「最後一公里」配送費下降,風險投資增加等,都是推動配送機器人市場增長的主要因素。新加坡政府看中無人配送機器人巨大的未來潛力,正積極推動發展。

配送機器人面對的挑戰

Whizz Mobility業務發展和策略主管陳家樂認為,新加坡有四大優勢。「我們人口密集度高,配送機器人在同個面積,可以服務更多人,更有效率。這裡的網際網路滲透率很高,大家習慣使用電商服務。新加坡人相當文明,不會隨意破壞機器人。新加坡的人行道和馬路建設完善,適合機器人行駛。」

陳家樂認為,本地人行道和馬路建設完善,適合運行機器人。(受訪者提供)

然而,要配送機器人移動自如,新加坡還有一段很長的路要走。寶科數碼執行長林鎮明說,本地目前的一些基礎設施對機器人還不太友善,「例如機器人現在只能利用殘疾人士專用斜道,駛進組屋樓下的電梯大堂,可能會為殘疾人士造成不便。此外,機器人也無法搭乘電梯,把物品送到各個樓層,必須提升至智能電梯,設置共同通信系統,機器人才能搭電梯。」

蘇永興是中國新石器無人車的本地、東南亞和澳大利亞、紐西蘭市場代表。他說,配送機器人在技術上面對一些挑戰,例如多數配送機器人都使用雷射雷達(LiDAR)來偵測障礙物,然而雷射雷達會把雨點辨識為障礙物,因此機器人無法在雨中行駛,得裝備多種感應器分辨環境。他說:「就算這樣,感應器的能力還是無法跟人類相提並論,無法偵測每一種情況。」

要改善配送機器人的能力得不斷測試,採集數據進行分析。據悉,寶科數碼的榜鵝試驗計劃,將為陸路交通管理局、市區重建局、建屋局等提供參考數據,讓當局在設計未來新鎮時,能建設配送機器人所需的基礎設施,以及了解這種商業模式的可行性。

林鎮明呼籲更多人在測試期間,使用配送機器人服務,「越多人使用,這項科技就會變得越好。如果大家不嘗試的話,就很難改善。」

林鎮明希望政府能加快測試和批准配送機器人。(受訪者提供)

制定一套完整框架

其實,新加坡早已為配送機器人、無人車等制定出相當全面的測試和使用條例。蘇永興說:「我覺得在無人車條例和政府支持方面,新加坡在世界排名第一。新石器希望把新加坡當成通往西方市場的跳板,如果我們的配送機器人能被新加坡批准的話,在其他國家也可以被接受。」

然而,全麵條例也代表配送機器人須通過各種安全審核,批准過程緩慢。目前上述三家公司都獲得P1准證,只能在人行道或公園連道上測試配送機器人。如果要在公路上測試,機器人必須有安全人員乘坐監督,這條例顯然不適用於配送機器人。

新石器無人配送車在其他國家都在馬路上行駛,為符合本地條例只能「改道」在人行道上行駛。蘇永興說:「有不少客戶想在馬路上測試我們的無人車,但礙於條例,我無法滿足他們的要求,希望有關當局能開放我們在公路測試。」

林鎮明也透露,有不少企業已跟他洽談,要求用機器人來配送工廠零件、醫院藥物、執行保安任務等。「我們即將生產多10台配送機器人,並計劃在一年內生產100至200台。市場需求雖然很大,但受政府批准速度局限。」

米羅巴諾維奇說,現在需要所有相關業者和政府機構制定出一套完整框架,讓機器人能安全和有效地跟行人共存。「加速批准過程代表我們能更快地讓機器人規模化。我們未來幾年將繼續在這方面努力。」

不會導致遞送員失業潮

未來大量使用配送機器人,是否會造成大批遞送員失業? 陳家樂說當初成立公司時也有此想法,測試後發現機器人其實都需要有人監督。「我覺得以後遞送員將升級為督工,一人能遠程監督多台機器人,讓配送工作變得更有效率。遞送員不用再日曬雨淋,可以花同樣時間舒服地賺錢。」

林鎮明則認為,由於電商經濟快速發展,訂單量日益暴增,遞送員根本供不應求,加上只有少數本地人想成為遞送員,因此就算機器人加入配送隊伍,也不會導致遞送員失業潮。

林鎮明語氣堅定地說,用機器人就是為了讓大家生活過得更好,「消費者可以24小時獲得配送,如果你叫遞送員晚上送貨,肯定費用不小。遇到佳節假期,多數人不想工作,用機器人配送,讓遞送員休息,跟家人有多一點相處時間。」

新石器無人車大膽預測,配送機器人普及化將給人類帶來全新生活方式,為消費者提供觸手可及的智慧服務。蘇永興說:「在未來的智慧世界,不是人追貨,而是貨追人。我們不須要建立實體店,只要用配送機器人,就能到消費者附近提供快遞、餐飲、金融、物流等服務。這是一個全新的生活方式,在中國已開始形成,相信五年內就可看到。」

關於配送機器人公司

三家配送機器人公司的背景各不相同。

Whizz Mobility:

由幾名大學生開設的初創公司,從去年6月開始在南洋理工大學測試送餐機器人FoodBot,是本地首台戶外配送機器人。該公司有五台FoodBot,每趟可運載大約30公斤物品,以時速五公里,即一般行人走路的速度,按編程好的路線行走,至今已經派送超過一萬份餐食。

每架FoodBot上安裝五台攝像機,擁有360度視野,透過電腦視覺偵察系統,閃避路人和障礙物。運行時候會有工作人員遠程監控,一旦碰到障礙物或較複雜路況,工作人員會接手遙控機器人改道而行。到達目的地後,顧客只要向機器人上的攝像機出示訂餐證明,便能打開蓋子取出食物。

寶科數碼:

研發保安機器人的本地企業。它跟資訊通信媒體發展局、建屋發展局、陸路交通管理局等合作,從今年2月起,在榜鵝組屋區測試兩台Camello配送機器人,為期一年。每台Camello安裝3D雷射雷達、聲吶、攝像機等感應器,通過整合技術和「同步定位與建圖」導航系統(SLAM)讓機器人自動行駛。

用戶從超市購買物品或網購包裹,只要使用手機應用,便能用Camello將物品遞送至居住的組屋底層電梯大堂。機器人抵達後會發送通知,用戶領貨前掃描QR碼,便可打開機器人的特定隔間領取物品。

新石器無人車:

目前在中國三十多個城市,以及新加坡、德國、瑞士、阿聯等八國落地。它最近跟京東、美團成為中國首批獲得無人配送車車輛編碼的企業,獲准在北京示範區公開道路上行駛測試。該配送機器人採用模塊化貨箱設計,能根據不同場景需求變化功能,在中國提供餐飲、保安、銀行等服務。

新石器從本月起計劃在新加坡測試四台配送機器人,車身長2.5米,是三家公司中最大型的。在繁忙時間,新石器無人車會在國大大學城配送餐食,在非繁忙時段,它將轉變為「移動便利商店」,在校園兜售零食和咖啡等。通過採集大數據,機器人可實時預測和智能調度,確保在需求高的區域提供服務。消費者能通過車身購物屏或手機完成商品選擇、支付和取貨。

文:黃少偉 攝影:蔡家增