從「清零」到「共存」 這條路該怎麼走?

新加坡醫學專科學院最新一期學術刊物「Annals」刊文「與冠病共存:探索前路」,闡述與分析從全球大流行到地方性流行病的可能過渡辦法。

該文作者包括新加坡衛生部傳染病管理司司長李堅明副教授、國大蘇瑞福公共衛生學院院長張毅穎教授、副院長古阿烈副教授、傳染病系主任許勵揚副教授等。

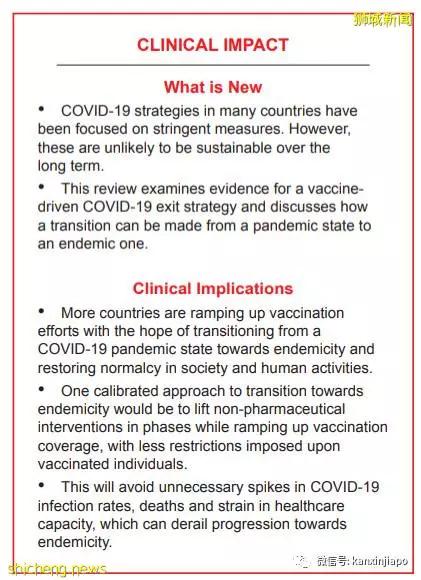

該文的中心思想是,許多國家至今的防疫策略著重於嚴厲的限制措施,但是,從長遠看,這類措施不太可能具有持續性、

該文於是討論通過疫苗接種和其他措施,讓社會逐步從「全球大流行病」的階段過渡到「地方性流行病」的階段,包括提高疫苗接種率,逐步取消非醫學干預手段,儘可能恢復正常生產生活。

《新加坡眼》翻譯該文主要內容(註:以下非全文翻譯),以饗讀者:

非醫學干預手段的重要性

在全球大流行病爆發不久時,尚未出現有效的疫苗或治療手段,非醫學干預手段十分重要,包括邊境控制、病例追蹤和檢測、密接者隔離、戴口罩、保持人際距離、減少社交活動等。

自2020年底以來,疫苗面世,或能為全球大流行的結束提供個可靠的手段。

如何結束全球大流行

不同國家和地區做出了不同的嘗試。

有些國家儘管不使用「群體免疫法」的名義,實際上最初使用的是自然集體免疫,如瑞典。這個辦法造成大面積感染,對醫療系統形成擠兌,進而形成大面積重症和死亡,年長者病死率高達15%,甚至在孩童當中也出現死亡病例,而且大約30%康復者在康復之後的四周至12周期間出現「長期冠病」的後遺症症狀。

另一方面,中國大陸、紐西蘭、澳洲則採用「清零」策略,通過廣泛的非醫學干預手段,包括封鎖邊境、封城、關閉學校、實施嚴格的人際距離措施等等。

但是,這些手段很難長久持續,有很高的資源要求,會產生巨大經濟和社會成本,並不是許多國家能承受得起的,尤其是那些無法形成經濟內循環的國家。長期執行非醫學干預手段也會對精神健康、公平教育等造成負面影響。

由於病毒傳播力極強,即便接種了疫苗也可以發生逃逸,即便康復了也可能再度感染,而且全球各地協調不一,因此,要在全球範圍內將之根除,不太實際。

象新加坡這樣的國家,高度依賴外貿和國與國之間的人員流動,輸入風險極大,無法採用「清零」策略。反之,更為可能的策略是提高民眾的免疫力,減低自然感染的風險和危害,把生產生活恢復到原狀,或儘可能接近原狀。

通過疫苗接種提高免疫力

要跨入「地方性流行病」階段,除了在醫學上控制病毒傳播,也要在社會學上做出努力。地方性流行病如骨痛溢血熱、流行性感冒會不時爆發,會導致重症甚至死亡,但是不會對醫療資源形成擠兌,也不會影響社會和經濟活動。

以色列的經驗是一個參考。以色列超過80%人口接種了輝瑞/復必泰疫苗,加上具有自然免疫力的康復人群,在6月1日取消了大部分非醫學干預手段。之後,由於德爾塔株在未接種人群中傳播,出現確診病例的急劇上升,不得不恢復一部分非醫學干預手段,如戴口罩。目前,是否會出現同比例的重症和死亡,仍在觀察中。

美國的流行性感冒病死率也是一個參考。美國每年感染流感的有4500萬人,造成81萬人住院和6.1萬人死亡。在全球範圍內,每年死於流感的估計為29萬至65萬人。然而,人們已習慣與流感並存。

在疫苗面世之前,冠病病死率明顯比流感高,是美國2017年流感病死率的40倍。疫苗面世之後,冠病病死率可以有效下降很多。

從上表可見,以色列完成疫苗接種的65歲以上人口當中,冠病病死率和重症率與美國、英國、新加坡的流感病死率和重症率差不多。

輝瑞/復必泰疫苗和莫德納疫苗是至今效力最高的疫苗,對有症狀感染的保護力高於90%。

但是,輝瑞/復必泰對抗德爾塔株,防感染的保護力降至79%。儘管如此,疫苗對防重症仍十分有效。例如,強生報告防重症效力高於80%,科興向世衛組織報告防重症效力為100%。真實世界中輝瑞/莫德納對德爾塔的重症保護力高於90%。

疫苗接種率多高才能形成免疫力?

假定傳染值(R0)為2.8至3.8,冠病群體免疫本來估算在65%至75%之間。但是,德爾塔株可能對疫苗效力形成高達40%削弱,因此,為了形成德爾塔株疫情下的群體免疫,疫苗接種率必須達到78%至83%。但是,疫苗並不是百分百有效,突破感染經常出現,因此,在德爾塔株疫情下,目前的疫苗實際上無法達致群體免疫作用。

而且,疫苗目前尚未對12歲以下兒童開放使用,因此,有可能形成孩童感染群。

一些患有基礎病的人群和年長者也易受感染。因此,易感染群的接種率應該比普通社會人群還高,才能對他們形成足夠保護。

非醫學干預手段什麼時候可以放寬?

非醫學干預手段仍十分重要,只有在達到很高的疫苗接種率才可適度放寬。

如果疫苗接種率未達標就放寬非醫學干預手段,很可能形成確診病症暴增、重症和死亡。

在疫苗接種率達標之後,可以逐步放寬非醫學干預手段。

首先,已完成疫苗全程接種人員已形成一定的免疫力和重症保護力,可能比非醫學干預手段所提供的免疫力和重症保護力還高,因此,可以對這類人員逐步放寬。

這也會對未接種人員形成一種鼓勵。

非醫學干預手段的放寬宜緩不宜急。一些國家決定一步到位放寬所有措施,比如英國,因此出現了確診病例急劇上升,但年長者重病率仍維持在低位,這個現象需要繼續觀察和研究。各個社會需要結合自身的真實世界情況考慮解封的速度。

過渡階段的限制措施

從「全球大流行階段」過渡到「地方性流行階段」,非醫學干預手段分三個大方面:邊境控制措施、個體限制措施、社會限制措施。

在過渡階段,仍須執行一定的邊境控制措施,避免出現大量的境外輸入病例。

個體追蹤、個體檢測、隔離隔離及其他個體限制措施仍為重要,但是,群體限制措施可以逐漸放寬。

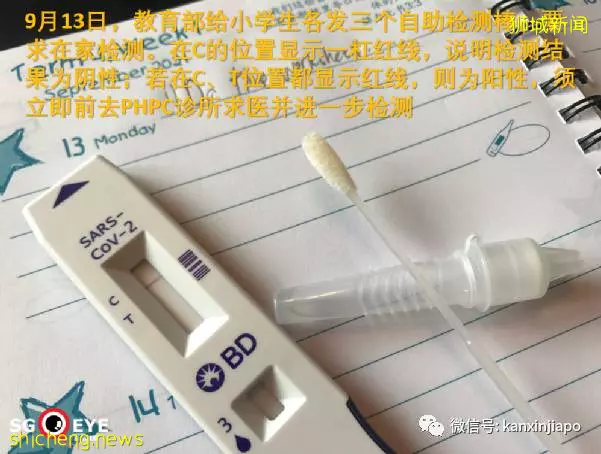

在過渡時期,對已接種人員可以降低檢測需要;到了地方性流行病階段,只有高風險人群才檢測,其他人出症狀才檢測。

地方性流行病階段的限制措施

完全過渡到「地方性流行階段」之後,一些非醫學干預手段仍須保留,例如戴口罩。

疫苗的保護力是過渡到「地方性流行病」的主要依據。然而,目前尚未確定疫苗保護力能維持多長時間,也不確定是否需要加強針。

如果出現更強逃逸能力的變種病毒,或如果疫苗保護力隨時間下降,加強針必不可免。

面對德爾塔株,目前的臨床證據仍顯示疫苗有足夠的重症保護力,儘管免疫保護力下降。

出現高能免疫逃逸的變種怎麼辦?

在進入「地方性流行病」階段之後,如果出現高能的免疫逃逸的變種病毒,就只好再度回歸「全球大流行」階段的各種措施,包括非醫學干預手段的大範圍使用。

目前的證據顯示,冠病防疫轉為地方性流行病措施是可行的,屆時,大部分限制措施可以解封,回到疫情狀態。冠病仍會在社會上流行,但不應對醫療和衛生形成太大壓力。疫苗接種仍為重要,才能為社會提供足夠屏障,減少爆發可能,減低對健康和社會經濟的重大損害。