近期,由香港中文大學研究團隊聯合NTU研究人員的一項最新科研成果在《CELL》期刊發表,揭示了一種常見細菌咽峽炎鏈球菌(Streptococcus anginosus bacteria)在引發胃癌方面所扮演的關鍵角色~快跟隨小助手一起學習了解這項最新研究吧!

在最近的一項開創性研究中,科學家們揭示了一種常見細菌——咽峽炎鏈球菌(Streptococcus anginosus bacteria)——在引發胃癌方面所扮演的關鍵角色,這一發現為胃癌的預防和治療提供了新的視角。

胃癌是全球第五大最常見的癌症類型,其發病率和死亡率均居高不下,這項研究因此具有重要的醫學和社會意義。

咽峽炎鏈球菌是人類口腔、喉嚨、腸道和陰道的常客,大多數情況下對健康人群無害。它們偶爾會引發如喉嗓疼痛或皮膚感染等輕微病症,但其潛在的致病能力遠未被充分理解。

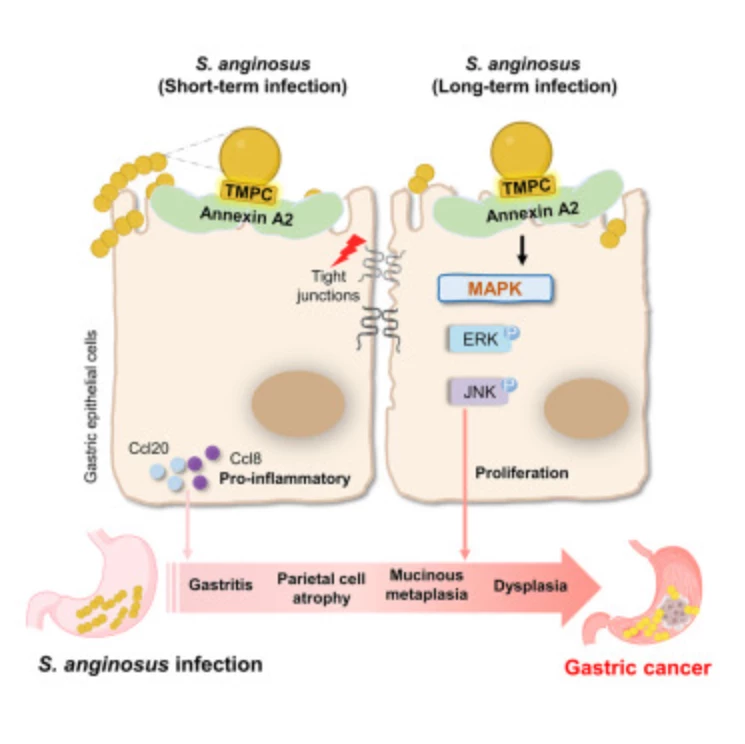

NTU與香港中文大學的研究團隊聯合進行的這項研究,通過對小鼠的觀察發現,咽峽炎鏈球菌不僅能引起胃部感染,還會導致細胞損傷和胃癌發展所需的關鍵變化。

研究概要 來源:《CELL》

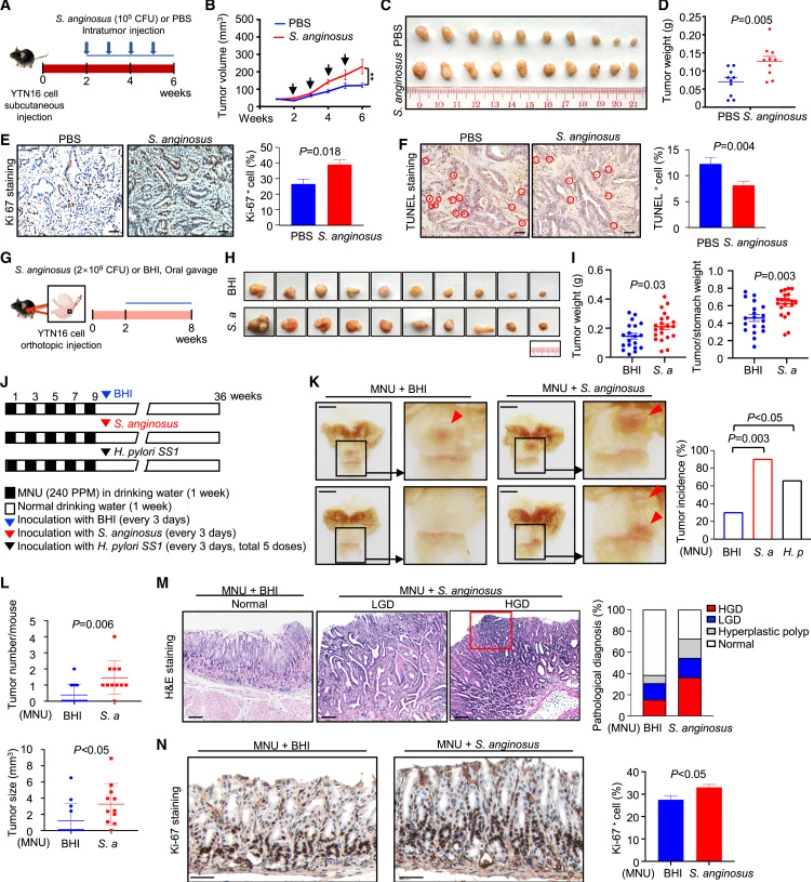

更進一步的實驗表明,這種細菌能顯著促進胃癌細胞的生長,甚至在某些情況下使腫瘤體積和重量翻倍。這一發現對於理解胃癌的發生機制至關重要,為疾病的預防和治療提供了新的目標。

值得注意的是,研究人員還發現,通過破壞細菌表面一種關鍵蛋白——該蛋白是細菌與胃壁細胞互動所必需的——可以顯著降低咽峽炎鏈球菌引發胃癌的能力。這一發現為開發新的治療策略提供了可能性,有望在未來減少胃癌的發病率。

此前,幽門螺桿菌是唯一公認與胃癌風險增加有關的細菌。然而,這項最新研究將咽峽炎鏈球菌也添加到了可能導致胃癌的細菌名單中,拓展了我們對胃癌微生物因素的認識。

NTU高級副校長(健康與生命科學)兼李光前醫學院院長沈祖堯教授( Professor Joseph Sung)是該研究的共同負責人

來源:ntu

研究的共同負責人、南洋理工大學的Joseph Sung教授表示,這些研究結果為將來的人體研究和臨床應用奠定了堅實的基礎。

Sung教授強調,了解細菌如何促進胃癌的形成將極大地助力醫學界更有效地治療和預防這一致命的疾病,期待未來通過進一步研究,能夠發展出新的治療方法來對抗由細菌引起的胃癌。

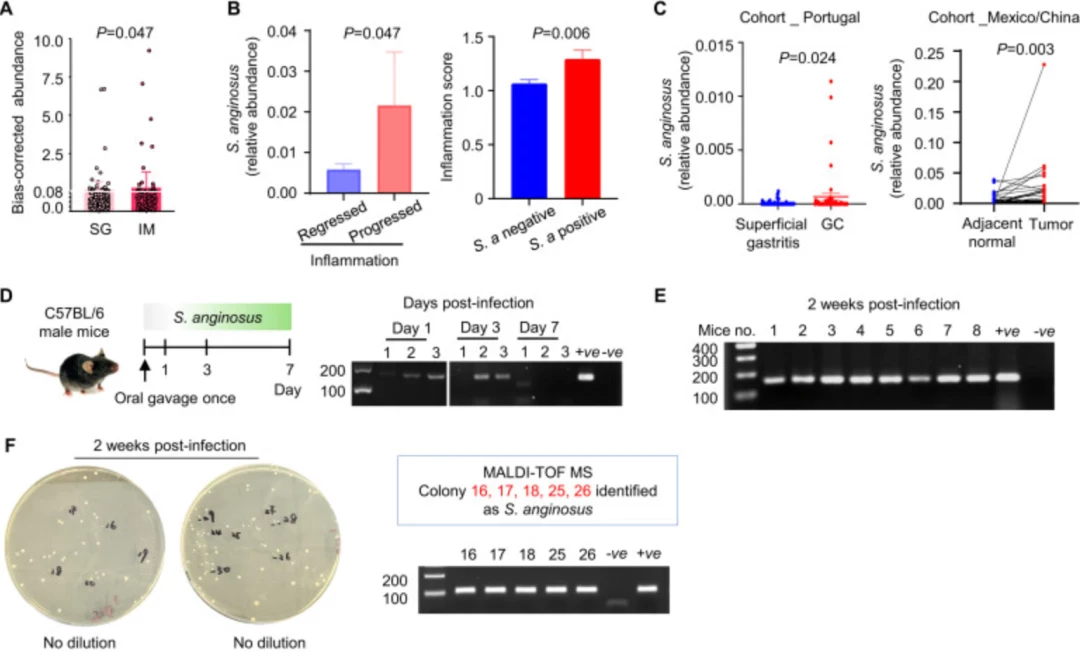

以下是這項研究的詳細數據,一起來看看吧~

感染後2周,咽峽炎鏈球菌在小鼠胃粘膜中定植

來源:《CELL》

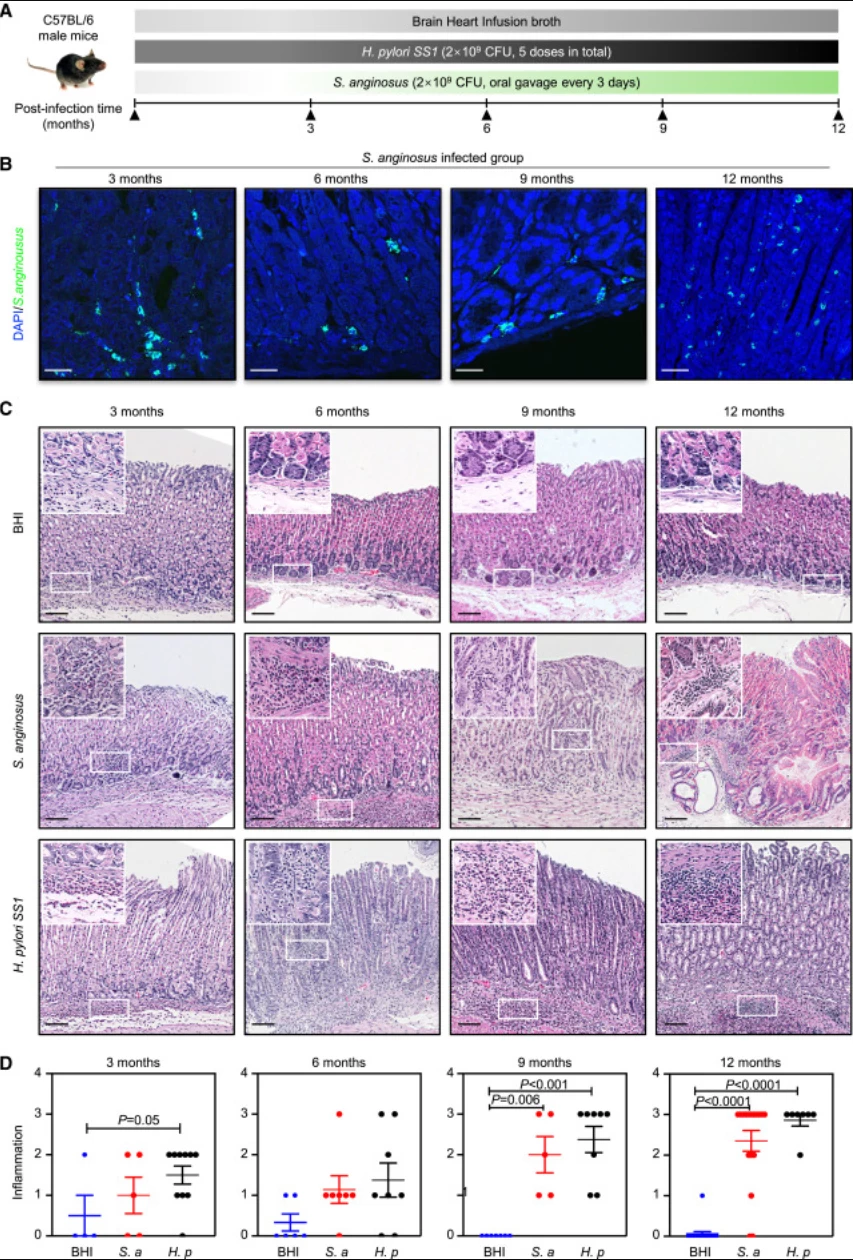

感染咽峽炎鏈球菌 3 個月後可誘發小鼠慢性胃炎

來源:《CELL》

感染9個月後,咽峽炎鏈球菌引起小鼠胃萎縮、化生和不典型增生以及胃屏障功能受損

來源:《CELL》

咽峽炎鏈球菌加速小鼠胃癌發展

來源:《CELL》

參考資料:

1.Streptococcus anginosus promotes gastric inflammation, atrophy, and tumorigenesis in mice, published in Cell, 15 February 2024.