打開抽屜里的「梳打餅乾」盒子,居然看到一大疊從前用過的公共電話卡,自問一向不是愛講電話的人,這些卡應該都是從姐妹和朋友那裡收集來的。

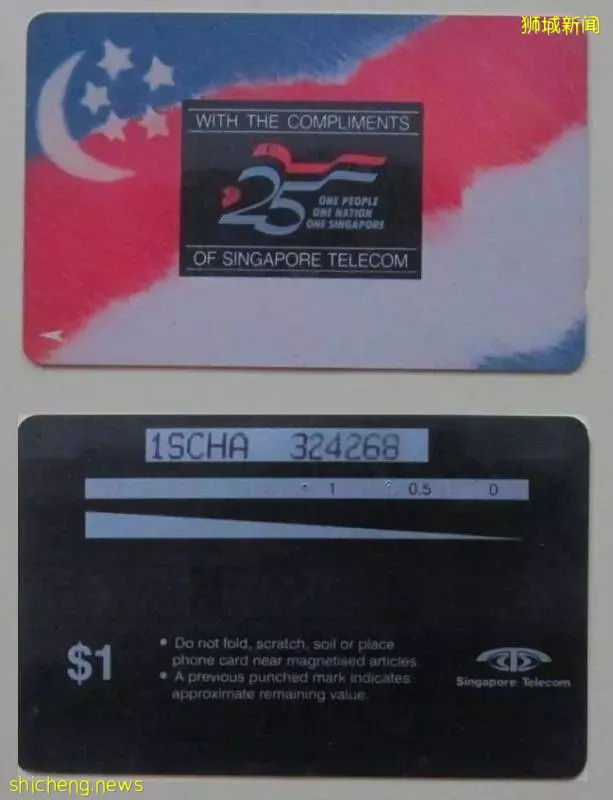

第一代各式設計的電話卡。

電話開始走入民間

電話雖在1960年代開始走入民間,我家不是那些付得起電話安裝費和電話費的家庭,不過就算安裝了也沒有多少個家裡有電話的朋友。我們是住家附近那家叫「和成」的雜貨店的常客,如果真的有急事要通知親戚的話,就會去雜貨店免費借用電話。後來因為很多顧客濫用,偷打長途電話到馬來西亞,店主便把電話移到店裡。那時撥長途電話到馬來西亞要先撥「0」,所以就像其他商店一樣,店主也在「0」的撥號上加了個小鎖,不過店主的幼女是我同班同學,所以也沒有什麼不便。

公共電話遍布全國

家用電話隨著生活水準的提高快速增加,公共電話也慢慢多了起來,1980年以後,幾乎每座政府組屋樓下都有一台用硬幣操作的投幣公共電話。每通電話一角錢,限時三分鐘,不過就是還有那麼多人常準備一堆硬幣去 「煲電話粥」 ,所以公共電話亭常見人龍。

我國從1985年開始引入卡式公共電話,慢慢再提升為投幣和電話卡雙用式的。不過到了今天,在一些老舊的鄰里商店,還是可以看到令人懷舊的橙色投幣公共電話的蹤跡。

第一代公共電話卡

公共電話卡和一般信用卡大小相似,正面印有不同系列的圖案設計。由於電話通訊發達,尤其是推出電訊傳呼服務(Paging)後,傳呼機用戶幾乎每人一卡,以便隨時回電,所以對電話卡的需求量非常大。

圖案的設計日漸多樣化,歸納起來圖案可以分成幾個類別,例如用來推銷或紀念電信局推出的各種新服務的,慶祝本地節慶的應時設計,推銷本地名勝和特色食物的系列等,當然也有受委約或為商家打廣告的設計。所以從電話卡的設計,也可以追蹤我國電訊的發展過程。

電話卡的背面以黑色為主,有一條窄窄銀色長條划過整張卡,打完電話後電話機就會在長條上不同的位置打個小孔,顯卡的剩餘面值。

紀念建國獨立25周年的電話卡。

在還沒有智慧卡的年代,在卡上打小洞的設想周到,這樣要打重要電話時就不會半路因餘額不夠斷語。當時的電話卡面值有2、3、5、10、20元的,後來還有50元的,以便利國際長途電話的用戶。

不過我的收藏里卻保存著一張非常特別的,就是面值新幣一元的電話卡。那是1990年,為了慶祝我國獨立建國25年,全國小學生的國慶禮包里就有這麼一張特別的紀念卡。從這裡也可以窺見那時我國電訊的普及,電話幾乎成為國人的居家必需品,所以方便小學生在需要的時候打電話回家。

投幣和新一代電話卡雙用式的公共電話。

公共電話淡出我國

今天人手一機,公共電話的光環已經大大褪色。根據幾年前的統計,全國的公共電話約2000台,不及1990年代全盛時期的百分之十。現在的公共電話亭多在遊客出入的地方,也多保留雙用的投幣和卡式電話。投幣電話只能撥國內用戶,由目前幾家不同電話服務公司提供的新一代儲值電話卡,可以撥國際電話,有些公共電話也接受銀行信用卡。

圖/文:皓琦