中美關係在俄烏戰爭爆發後進一步惡化,我國總理李顯龍提醒,如果把烏克蘭問題定義為民主與專制的鬥爭,將讓問題更為複雜。他並呼籲,中美合作實現長期共存,確保不會一直給彼此造成傷害。

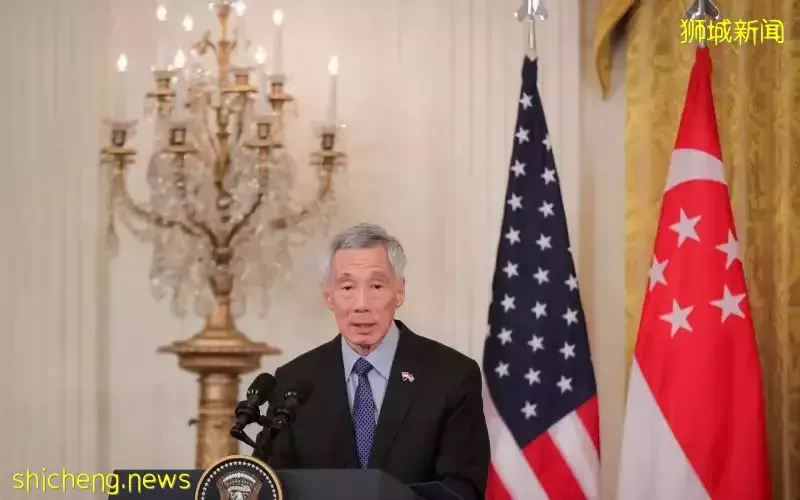

李顯龍總理不久前對美國進行工作訪問,期間於當地時間4月1日到《華爾街日報》編輯部出席一場對話會。根據總理新聞秘書提供的文字記錄,李總理就烏克蘭問題、中美關係、新加坡面臨的外來影響等問題闡述看法。

他在開場白中指出,烏克蘭問題讓中美關係複雜化,必須非常小心處理。他提醒:「不要順理成章地把烏克蘭問題定義為中國已經站在錯誤的一邊,讓問題變成民主主義與專制主義之間的鬥爭。」

俄烏開戰後,美國多次施壓中國,批評中國沒有譴責俄羅斯,嚴詞警告中國不得協助俄羅斯規避歐美的制裁。北京則強調,中國一向以事情本身是非曲折出發,獨立自主作出判斷。

談到相關話題時,李顯龍總理在《華爾街日報》的對話會上說,如果涉及主權、獨立和領土完整的問題,中國不但不會反對,甚至會私下堅決支持;但一旦把烏克蘭危機定義為民主國家與普京獨裁政府間的鬥爭,或說成是民主國家與多個獨裁政府之間的鬥爭,那將把中國也歸入錯的陣營。

他也直言,中美之間幾乎已經完全失去互信,如果希望共存就必需出一些妥協。如果雙邊關係中八成是敵意或衝突,就無法將剩下兩成關係也排除在敵意之外,以為還能在疫情防控、氣候變化、貿易等方面合作。

在回應美國的信譽問題時,李總理再次提到,美國兩黨對於中美關係的立場穩定,但可惜是無益的。他指出:「無論是民主黨或共和黨,無論是在國會山報、智庫、甚至媒體中,有一個根深蒂固的看法,那就是這個挑戰者很不一樣。如果現在不挑戰他,還要等什麼時候呢?」對此,李總理更希望看到美國的信譽來自能做出承諾,即使和中國不能共居(co-habit),至少共存。他說:「雙方都需要合作,確保不會一直給彼此造成傷害。」

另一方面,李總理也反駁所謂「東升西降」、西方將衰弱的論點,強調他「完全不相信」這種說法,且婉轉點出自滿的危害。

他明確地說,包括中國在內的世界某些地方,認為美國實行的民主體制講求權力制衡,應對不了快速變化的世界。他的看法卻是,美國面對許多問題,但以此斷定美國沒有未來,是「非常輕率的結論」。

「這是個賭注,若下錯,就需要付出代價。而且錯的可能性很大。比如要為過於雄偉的計劃,過於自滿的假設,以及過於強勢的行為引發問題而付出代價。這不只會影響美國也會影響世界各地。」

至於中國在亞太地區的整體戰略,李總理分析,中國把太平洋區域視為所謂的近鄰,認為這是屬於中國的區域;中國也日益對區域內的國家進行投資,中國想交朋友,施展影響力。

中國國家主席習近平曾說過,太平洋足夠大,容得下中美兩國。對此李總理進一步追問:問題是太平洋是否大到足以讓各國與中美都建立友好關係,還是夠大到兩個大國可以將之一分為二?

他說,中國表示樂意見到一些國家與中美都是友好關係,也不贊成封閉、排他性的群組,但中國同時也表示,區域事務應該由域內國家來解決。對此,李總理指出,域外國家在某些具有全球性影響的區域課題上,也有合法的利益,比如航行自由和區域穩定與安全等。在這種情況下,其他國家也存在於太平洋或希望參與太平洋,這也是許多亞太國家希望看到的。

「區域內的每個國家都與中國有著廣泛的關係,都希望抓住中國提供的商機,與中國做生意。但同時,大家也希望在多極化的世界裡,保有一定的行動自由和自主權。」

李總理:中國若不在國際貿易體系內 局勢將更複雜

早前,李顯龍總理在美國外交關係協會的一場對話會上呼籲,給中國一些影響國際體系的空間,例如讓中國在國際貨幣基金組織(IMF)持有股份,或對世界銀行發揮影響力。

對此,《華爾街日報》編輯部人員在提問中再次強調,美國與中國接觸就是為了讓中國更民主,或至少不那麼強勢或實行擴張主義,但這些都沒有發生;相反的,中國一直資助古巴、委內瑞拉等獨裁政權,破壞了美國的利益,美國為什麼要讓中國在世貿組織和IMF等發揮更大的影響力?

李總理反問,如果把中國排除在體制外,目的是讓中國變得更窮、更無法成為世界上不穩定因素之一,「你確定世界會因此更穩定嗎?」

他接著指出,IMF和世行是在二戰後美國處於世界領導地位時成立,一個機構成立時的全球經濟平衡情況已出現變化,如果不可能真的防止中國成為世界經濟的一部分,那維持現狀,對該機構的合法性是意味著什麼?

「中國需要國際金融系統,他們擁有數萬億美元的美國國債。它們需要世界貿易體系,因為它們出口產品,在世界各地都有生意往來。讓他們成為這個體系的一分子好過把他們排除在外。」

李總理也提到1980年代,世界貿易組織的前身——關稅及貿易總協定(GATT)也曾討論是否要讓蘇聯加入,蘇聯當年在國際貿易中微不足道,但現在中國在世界貿易中占了相當大的比重,「如果他們不在體系內並且無需遵守相同的規則,我想局勢會變得更加複雜。」