3)幼兒園補貼,幼兒教育津貼,家庭收入越低,獲得的津貼越多,有工作的母親也有額外補貼。

弱勢群體的體面生活

文章稱新加坡是"社會達爾文主義",也就是優勝劣汰、適者生存,只有強者才能生存,弱者只能遭受滅亡的命運。

那麼來說說新加坡對待弱勢群體~

來過新加坡的人肯定有著「宜居城市」的印象,根據全球外派人力資源顧問機構ECA International排行,新加坡已經連續16年蟬聯全球最宜居城市排行榜的榜首。

圖源:visist singapore

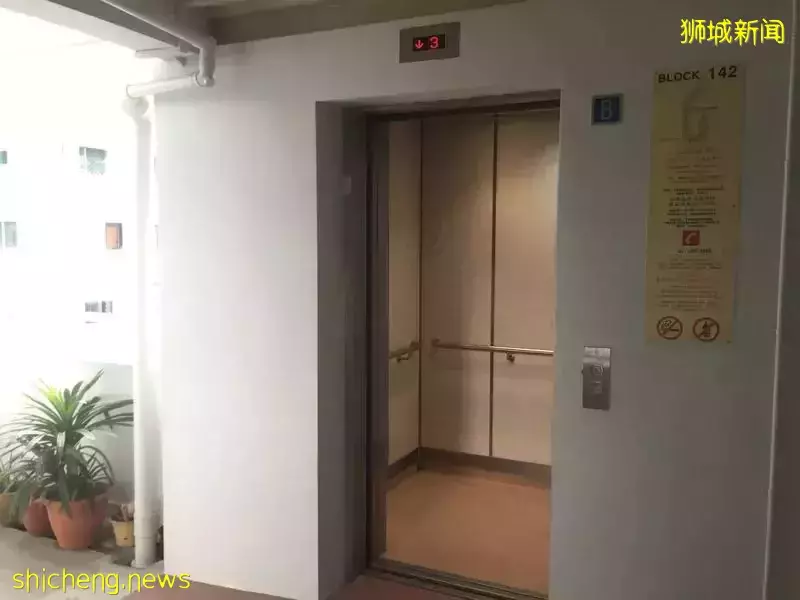

新加坡基建設施非常齊全,而很多耗資巨大的設施恰恰是為少數弱勢群體而建。老人、孩子、殘疾人都不會被遺忘。

現在幾乎所有的公交車,都有可以供殘疾人輪椅停靠的地方。

新加坡的所有組屋HDB,不管是70年代還是80年代的,看起來非常陳舊的組屋,陸續也全部配備了電梯。

哪怕只有3層高的樓,考慮到老人孩子的出行方便,一樣有電梯。

對於殘疾人、盲人來說,獨自搭乘地鐵沒有任何問題,升降電梯、盲道 、列車上的相關設施一應俱全。

路邊貼心的人行設施,讓老人孩子放心過馬路。

全島隨處可見的免費遊樂設施,讓小孩開心健康成長。

新加坡對弱勢群體關心,也體現在每一個公民身上。

公交車司機會幫助推殘疾人上車,一車人即使趕時間,也會安安靜靜等待。

精英教育和精英治國

新加坡在照顧弱者的同時,一直都很推崇精英治國,但這絕不是「社會達爾文主義」。

新加坡沒有什麼根基,經濟崛起就像滄海造陸,靠的是兩個武器:精英教育和精英治國。

李光耀認為「成熟的大人」(Adults)才能治理好國家。

1)精英教育

新加坡重視教育,並且有一套選拔「精英」的系統,從小學的GEP(天才班)考試開始,一次次分流確保優秀的人才不會被落下。

(新加坡學生在國際競賽中出類拔萃)

如果你成績很好,貧窮的家境絕不會阻擋你讀世界名校,各種各樣的政府獎學金等著你。

副總理王瑞傑,教育部長陳振聲,他們都是來自草根家庭,因為優秀的成績得到政府資助就讀劍橋、哈佛等名校。

學成回來後繼續為國效力。

(王瑞傑小時候一家6口住三房式組屋)

2)精英治國

新加坡政府一直在尋找 「理性、勤勉、務實和理想主義的精英。」

我們從最近新加坡下任總理接班人出爐就可以看出這種偏好,財政部長黃循財出身於一個平凡的新加坡家庭。

(圖源:the business time)

父親是個工程師還是來自海南的移民,媽媽是個小學老師,並非大富大貴之家。

而黃循財部長自己本身小學就讀於鄰里學校,也並非畢業於頂尖的中學,上到大學後,靠自己勤奮努力攻讀了更高的學位。

跟普通人比他是精英,但是跟內閣成員相比他的學校不是最拔尖的那個。

他被選擇成為總理接班人,是內閣同僚的投票選擇,恰恰說明新加坡「任人唯賢」。

而且新加坡發展到現在早已不是一個人,而是一群精英在治國。

(圖源:todayonline)

2010年李光耀在接受《國家地理》雜誌專訪,談到對新加坡前途的期許時,他認為新加坡必須確保所建立的一套行之有效的機制能繼續運作。

他希望今後的決策者:

熟知政府的運作、以廉潔為本、強調政績,並以民眾的利益為決策依歸,而非以私利為出發點。

李光耀當時再次強調,一旦治理不當,新加坡很可能由成功走向失敗,一切打回原形。

小國生存之道不同於大國,新加坡在有限的資源里創造奇蹟了。

除了以上提到的,新加坡不管是政治不選邊站、重度吸引外資,還是疫情中加快開放、強調國際經濟地位……

所做的一切事情歸根結底就是要「生存」。

實用主義是新加坡的核心價值觀之一,讓國家繁榮,把本國國民照顧好,努力讓每一個人都有富足和體面的生活。

一些文章善於偷換文字概念,新加坡的中立立場被稱為「騎牆」 ;崇尚精英教育和精英治國,被稱為「社會達爾文主義」;普通上班族工作,被稱為「韭菜」。

對於外來者來說,如果你是個「精英」制度不會將你埋沒,新加坡每年各行各業都引進大量外來人才。

如果你是個普通人,在一個良好的大環境下壓力不大地工作掙錢、舒服地生兒育女,也是很多老百姓的追求。

這樣也叫「割韭菜」的話,那麼請問在哪裡才能不被割韭菜呢?