上幼兒園時學華文,土生土長的印族學生布來恩在中小學也選修華文。儘管父母不諳華語,布來恩在小學離校考試還是考到比自己預期更好的成績。

新加坡教育部受詢時指出,選修自身族群語言以外語文為母語科的學生向來占極少數。每屆學生中,修讀華文的非華族學生占比不到5%。

在那些其中一方為華族的跨族婚姻中,過去五年,這類家庭的孩子有超過半數修讀華文。

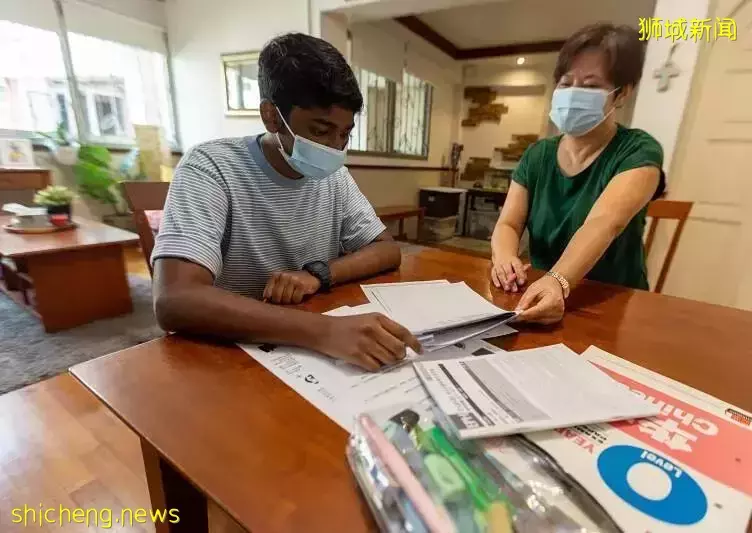

新加坡聖嬰中學學生布來恩(16歲,Brian Matthews Sekar)是其中一名修讀華文的非華族學生,他的姐姐去年也應考了A水準的副修(H1)水平華文科。

布來恩的母親佐瑪麗(49歲,教師)受訪時透露,因信仰的關係,她與丈夫為孩子報讀瑪麗蒙幼稚園,這所幼稚園以英文和華文教課,孩子學前階段便接觸華文。

家族也有懂華語的長輩。佐瑪麗的外婆就是由華族家庭領養,母親也就是布來恩的外婆也懂得華語。布來恩年幼時,由外婆照顧,外婆成了孩子的華文啟蒙老師,直到她約10年前過世。

為了讓孩子繼續有機會鍛鍊華文,佐瑪麗之後為孩子安排家教,每周一次上門補習,希望彌補家庭環境的不足。

孩子在學前階段的吸收能力強,看到長女的華文學習進度佳,她與丈夫決定讓她上小學後繼續學華文。

布來恩的父親傑拉德(49歲,社工)坦言,他與妻子平時不常使用淡米爾語,考慮孩子對華文有基本認識,長遠來看,華文學習也有助於他們更好地應付未來職場,便讓孩子選修華文。

進入國專長老會小學後,布來恩和姐姐一樣上華文課。語言天分沒有姐姐強,布來恩得花更多時間反覆複習。能在小六會考的華文科考獲B,父母為他的表現感到滿意。

今年應考O水準的布來恩說,他的華文成績平平,分數有時在及格邊緣。他在口語表達方面較有壓力,「因為需要更長的時間,把想法翻譯成華語。」

但他慶幸教師和補習教師時常鼓勵他,父母也不施加壓力,使他想盡力學好華文,掌握這門實用的語言。

他說:「我有很多華族同學,我們主要以英語溝通,但同學有時也用華語,能聽懂,感覺可以更好地融入。有時,我嘗試用華語買食物,偶爾也在Netflix看華文節目。」

為了製造學以致用的機會,布來恩的父母有時上中餐館會讓孩子以華語點餐。傑拉德說:「語言要活學活用且有趣,考幾分不是最關鍵的,只要孩子不排斥,相信最終可以掌握。」

布來恩的姐姐安娜貝兒(18歲,萊佛士書院高二)認為,學習都有須背記的內容,打好基礎才能掌握語文。「同學有時問我,怎樣學華文?我跟他們說,我沒機會在家講華語,父母幫不了我,所以得專心聽課。他們比較幸運,可以在家和父母使用華語,應該珍惜。」

新加坡聖嬰中學華文教師蔡明榕在布來恩念中三那年起教導他,對他的認真態度給予肯定。遇到不明白的問題,布來恩會請教她。她看得出這名學生與他的父母重視學習,有信心他能應付會考。

來自緬甸的盧蓮花(15歲,育林中學中三學生)六歲時與家人到新加坡定居。父親覺得新加坡以華族居多,學華文比較實用,因此讓她和妹妹選修華文,並為她們請補習教師。

她的華文名便是補習教師取的,正合母親對花卉的喜好。

已是新加坡永久居民的盧蓮花當初不諳英語,上小學時面對不少挑戰,既得從零學習英文,也得認識陌生的漢字。背寫華文課本的生字成了她入學的不二法門。

她說:「多寫可以幫我記住生字,上了中學,有更多生字,有時我不明白,就問同學老師,他們都很幫助我。」

念小學一二年級時,盧蓮花被分配到華文基礎班,到了三年級有能力「晉升」,與同學一樣修讀普通水平的華文科。小六會考那年,她在華文科考獲A,比學校預考的表現佳。

盧蓮花說:「學華文對我來說不容易,但我覺得有用,以後工作或在生活中可以使用,像跟鄰居打招呼、在小販中心買食物。」

她也成了父母的翻譯員,父母有時網購一些產品,遇到以華文書寫的網上評價,父母就讓她幫忙看。

盧蓮花自豪地透露,她與同學前年參加全國中小學創意閱讀比賽,這是她第一次參加與華文有關的比賽。

當時,同學找她組隊參加,他們一組三人演繹故事,因疫情的關係,得把表演錄成視頻參賽。

雖然她與獎項無緣,只獲得一張參賽證書,但她享受與同學排練的過程。學以致用的機會也讓她很有滿足感。