伍治堅先生,特許金融分析師(CFA)持證人,中國到新加坡的第一代移民。

經常收到國內朋友來電詢問我關於移民新加坡的各種問題。我的目標是在這篇回答里儘可能全的覆蓋可能遇到的各種問題,讓大家一次性了解到移民新加坡的利弊得失。

首先我想說的是,像任何東西一樣,移民也有其兩面性:好的,和壞的。我下面寫的有些人可能基於自己的經歷會認同,也有人可能會表示反對,感覺完全不是這麼回事。作為一個證據主義哲學的信徒,我力圖摒棄感情,用證據來向大家展示一個中立的,不帶個人偏見的分析。

如果你沒有出國的經歷,你可以用北漂來想像一下。那些來到上海/北京/深圳漂泊的異鄉人一定都有這樣的感受:個中的酸甜苦辣只有自己知道。移民就是一個升級版的北漂:只不過當地的法律條文和溝通語言從中文變成了英文(或其他語言),你在當地舉目無親的情況更加糟糕(很多異鄉人在北上廣可能還能攀上一些遠親)。

根據我這些年在海外的經驗,如果要我向大家推薦一個移民的去處,我會首選新加坡。我明白你可能覺得我有些王婆賣瓜,自賣自誇。下面我簡單分析一下我選擇新加坡的理由(註:前提是你決定要移民,所以國內的各個城市已經排除在外):

1)從移民來說,我只會選擇英語或中文國家。原因是要熟練運用一門語言是一件非常費力的事,需要耗費大量的時間和練習,同時也會影響到自己的價值觀和文化。從中國人角度來說,你的出發點是會熟練使用中文,而一般人只要受過一些教育都有一定的英語基礎。在我看來,在有限的生命時間裡,如果可以有技巧的掌握這兩門語言(閱讀大量中英文書籍,有若干有質量的書寫作品,有能力做演講,等等),對於大多數人來講已經足夠。而如果要花時間去學習掌握第三門語言(比如法語/德語/日語等),則需要耗費更多的時間,感覺有些不夠用。有些朋友可能對語言的重要性了解得不夠,以一個過來人的身份我可以向你保證,在任何國家/地區,你以及你的家人的生活質量,事業成功和快樂程度,很大程度上取決於你對當地語言的使用(聽說讀寫)熟練程度。

在這個大前提下,可以選擇的國家/地區有:香港,台灣,新加坡,澳大利亞,紐西蘭,加拿大,美國,英國。

2)從地理和人口因素來講,新加坡相對於澳/紐西蘭/美/加/英有兩個絕對優勢:首先是離中國近(飛機4-6小時),其次是華人占大多數。

先來講講地理優勢。在北上廣漂泊的朋友們一定都有這個體驗:即使你到了北上廣,拿到了北上廣的戶口,成為了新上海人/北京人,你和家鄉還是會有千絲萬縷的關係。逢年過節你可能需要回老家,而你的父母和親戚可能也會因為各種原因需要來北上廣看你。最大的可能性有兩種:首先是你的父母老了,生病了,你要麼需要回老家去照看他們,要麼會把他們接來北上廣便於你照顧。其次是你有孩子了,而你和你的愛人都要工作,找保姆又不放心,於是你讓老家的父母來北上廣幫你帶孩子。我還沒有提到其他一些家鄉亂七八糟的事,比如親戚朋友結婚了,辦葬禮了,小孩滿月了等等。如果你去了北美或者澳洲,那麼你和家鄉的關係會被遙遠的距離生生割裂:畢竟每次飛回來一次勞民傷財,路上奔波十幾個到二十幾個小時,鐵人也有累的一天。在這個時候,更靠近的新加坡/香港/台灣優勢就很明顯了。

註:上圖中新加坡位於地圖的最下端,由於面積狹小只是一個小點點。

其次是華人社區。上面我提到過有一個很大的可能你老家的父母/兄弟/親戚會需要來你的城市,那麼相比較而言,新加坡對於其他那些移民目的地更容易讓你的父母/兄弟適應。新加坡本地居民中有75%左右是華人,同時這裡有大量的來自中國的留學生和打工族,出行,吃飯,購物等用中文毫不費力。如果你想找一些有共同興趣的來自中國的朋友,比如打球,遠足等,也很方便。由於華人多,中餐的供應更豐富,華人的傳統文化節日氣氛也更濃,這是移民新加坡的另一個優勢。

在地理和人口因素上,新加坡,香港和台灣都很不錯。我本人對這三個地方都很喜歡,也都有不少朋友(當然移民台灣難度要大一些)。對於香港和台灣大家應該有更多的了解,我在這裡就不贅述了。

下面我來具體講講大家比較關心的新加坡影響國計民生的幾個方面:

1)稅收

2)教育

3)醫療

4)住房

5)收入

6)法律

7)治安

8)消費

為什麼選擇以上這幾點,主要是我覺得你在考慮移民去某一個目的地前,這些問題應該是你最需要考慮的因素。當然我不可能將所有人的所有考慮都羅列下來(比如有些人會更看重其他一些因素,比如氣候,美食,自然風光,等等),但是我希望我羅列的是大部分人最看重的那些因素。你也可以看到要把這些因素介紹清楚,需要作不少工作和研究,所以我在這裡先提前警告一下:下面的篇幅會比較長。如果你對其中的某些因素已經很了解或者不感興趣,也可以直接跳過,去看那些自己更關心的話題。閒話休敘,現在進入正題。

1)稅收

在這個議題下我主要討論個人所得稅。

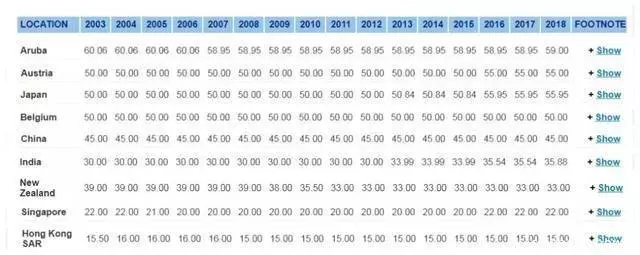

圖:世界各國/地區最高個人所得稅率

新加坡是世界上個人所得稅最低的國家之一,最高個人所得稅為22%,僅比香港(15%)更高。其他一些英語移民國家(比如澳大利亞/美國/英國等)的個人所得稅要比新加坡高出很多。

同時,新加坡個人所得稅的起征點還是比較高的。比如首兩萬新幣(約合人民幣十萬元)徵收的所得稅為0。要達到20%的最高稅率,你的年繳稅收入(不是年收入,而是繳稅收入,因為會有一些稅收抵扣,我在下面會解釋)需要達到32萬新幣(約合人民幣160萬)。對於大部分工薪階層來說,他們可能永遠達不到20%的稅率。

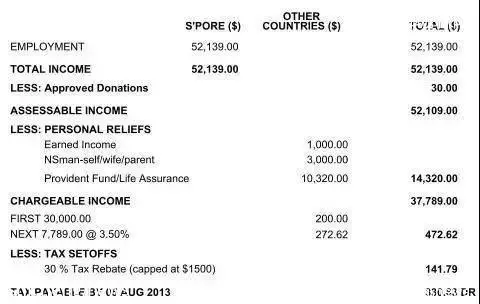

剛剛在上文中我提到,新加坡的個人所得稅並不是簡單的基於年收入(比如薪水),因為會有一些稅收抵扣。比如上圖中是一位工薪階層的納稅單(2013年)。你可以看到他的年收入為5萬2千新幣(約合人民幣25萬元),在扣除了一些抵扣後(比如公積金CPF等),他需要上繳的年收入為3萬7千新幣,需要繳的稅為330新幣,實際稅率為0.6%。

比較重要的個人所得稅抵扣項目有:公積金(CPF),小孩(生孩子越多,可以抵扣的數額越大),家庭主婦(如果老婆不工作在家裡帶孩子,也有稅收抵扣),贍養父母(如果父母和自己住在一起,有稅收抵扣)。

值得一提的是,新加坡的所得稅是綜合稅,個人每年需要向稅務局(IRAS)申報全年收入,一次性計算所有收入,扣除可以扣除的項目得出稅款。而中國的所得稅是分類所得稅制,共有11個分類。因此在比較兩國的稅收上不能簡單的看最高收入的稅率。當然中國政府已經提出需要改革個人所得稅制度。

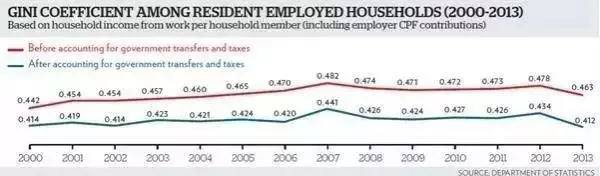

當然,在稅收低的另一面,可能會被人詬病的就是新加坡的貧富差距。縱觀過去十幾年,新加坡的貧富差距一直處於世界上比較高的水平,和美國類似,在亞洲就比香港好一點。在最近兩年,政府每年的預算中都有提到對於最低收入階層的扶持,但是新加坡政府不想走上歐洲福利社會(高稅收,高政府福利)的道路,因此如何有效的在不影響生產力的前提下減少貧富差距是政府面臨的最棘手的問題之一。

2)教育

新加坡國土非常小,但是政府對於教育的支出卻毫不吝嗇。

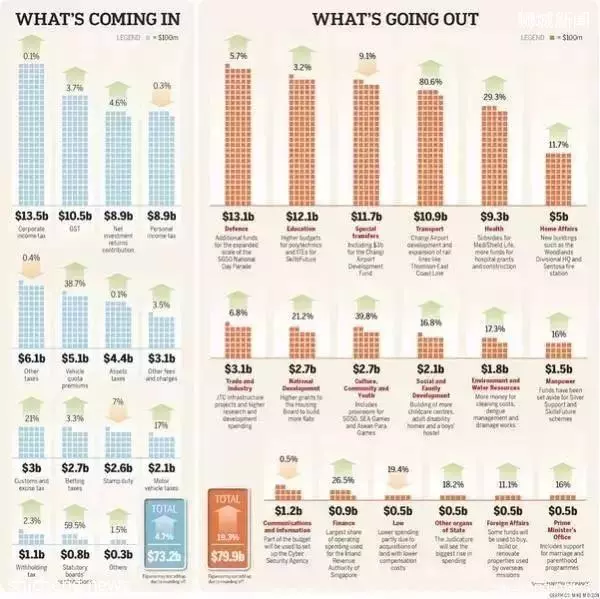

Source: Singapore Ministry of Finance

上圖顯示的是新加坡財政部公布的2015年預算。在預算案中你可以看到,教育支出僅次於國防支出,在所有的支出中位列第二。從這裡你就可以看出小島國政府對教育的重視程度。

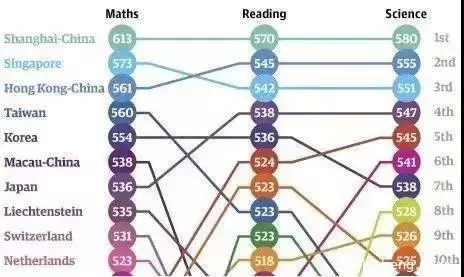

很多人覺得國內的教育體制下,學生的壓力很大。事實上在新加坡的孩子其壓力可以說和國內的孩子不相上下。和那些英語國家相比,新加坡的數學和科學考試水平是很高的(比如上面OECD的調查排名),和其他亞洲國家(韓國/日本等)一樣,秒殺歐美列強。

另一個在基礎教育階段被引用的比較多的是PISA測試。

比如上圖顯示的2013年PISA測試(英語)中,新加坡的數學/閱讀/科學都位於世界前列。當然,這方面也是中國孩子的強項。來自上海的學生在各項測試中穩居首位,可見目前上海的英語教育水平已經位列全球領先水平。

除了大眾教育,新加坡也比較推崇精英教育。關於新加坡的精英教育我在這裡有更詳盡的解說:有哪些反思「精英教育」的作品? - 伍治堅的回答

說完基礎教育,再說說高等教育。

由於對於教育的巨大投入,新加坡的兩所歷史比較長的大學,新加坡國立大學和南洋理工大學,在亞洲都屬於頂尖水平。比如以上Times在2015年的亞洲大學排名中,國立大學位列亞洲第二,南洋理工位列亞洲第十。

Source: QS World University Rank 2015

在另外一個QS做的世界綜合大學排名榜上,國立大學和南洋理工分別位列第12和13名。在英美名校林立的這個激烈的競爭舞台上,兩所新加坡大學可以達到這個位置實屬不易。

在FT評選的2015年度世界最佳MBA學校排名中,位於新加坡和法國的Insead位列第四,在亞洲位列第一。嚴格來講INSEAD是歐洲商學院,不過他在新加坡有個校園,其MBA學生在新加坡和法國各花一半時間完成學業。

3)醫療

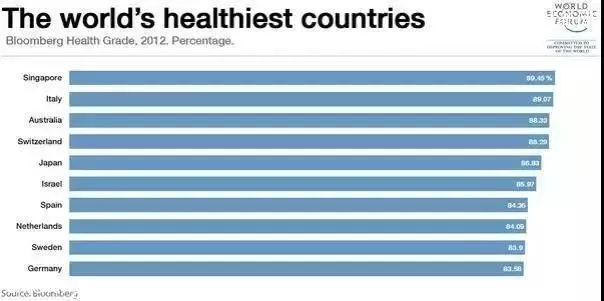

看一個國家是不是適合移民,有一個重要方面是它是否適合養老。而要討論養老的話,這個國家的醫療水平是非常重要的。

在Bloomberg於2012年編排的一項世界健康國家指數中,新加坡位列全世界最健康的國家榜首。該指數的編排考慮了死亡率,吸菸率,種疫苗率等一些因素。