昨天(5月16日),著名的華裔建築設計師貝聿銘去世,享年102歲。

他為世界設計了法國羅浮宮金字塔、香港中銀大廈等著名建築,也在新加坡留下了很多傑出作品。

位於Chulia Street、1976年落成的OCBC中心(OCBC Central),是他在本地的第一件作品。

當年建造時的歷史照片。

1986年開幕的史丹福瑞士酒店也是貝聿銘先生親自操刀設計的。

他設計的萊佛士廣場(Raffles City),矗立在City Hall地鐵站上方,1986年至今已有30餘年。

濱海灣設計的總藍圖,也出自其手筆,細節則由義大利著名建築設計師操刀完成。

貝聿銘在本地最令人津津樂道的作品,應該就是1990年建成的The Gateway (新門廣場)了。

因為大樓的稜角銳利,一向被坊間戲稱為「刀片樓」。

一種比較普遍的說法是,新門廣場既是朝向新加坡東南海岸的,原本的設計概念,就是將新門廣場的東西兩座大樓,打造成一扇正開啟的「新加坡大門」,寓意「恭候貴賓光臨」。

一生擁有這麼多傑出的作品與成就,在很多人眼中,貝聿銘擁有的是「錦鯉」人生。

然而,在1973年他的事業因漢考克案幾乎毀於一旦,正是設計新加坡OCBC中心,為他打開了人生新局面。

波士頓漢考克大廈

在接手波士頓漢考克大廈項目之前,貝聿銘的人生幾乎順風順水。他的家族是蘇州望族,父親貝祖貽曾任中華民國中央銀行總裁,也是中國銀行創始人之一,生母莊氏乃清廷國子監祭酒之後,繼母蔣士雲,是中華民國駐外使節蔣履福之女。貝聿銘18歲便考入賓夕法尼亞大學學習建築,轉校麻省理工大學。23歲獲麻省理工大學建築學士學位,29歲以優異成績修讀完哈佛大學建築系相關課程。一路上貝聿銘深受艾默生、格羅皮厄斯等名師巨匠提攜。

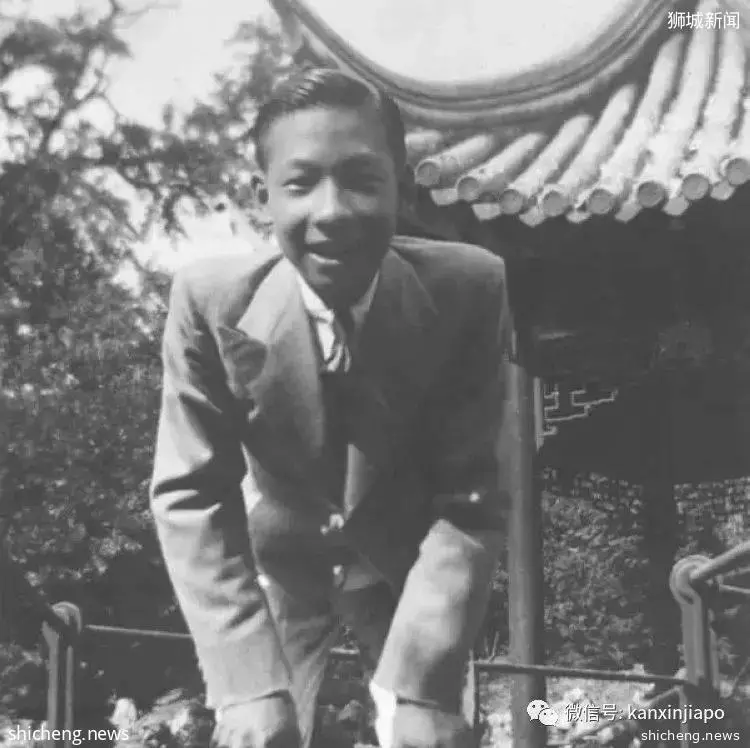

青年時代的貝聿銘

哈佛畢業後,貝聿銘進入地產商齊氏威奈公司擔任建築總監7年,期間公司完成114件設計案,其中66件由貝聿銘負責。隨後他創辦了自己的事務所,在事務所成立的第十年,他接手了波士頓漢考克大廈項目。

當時,這個項目的客戶John Hancock保險公司提出要建波士頓最高樓的需求。這棟60層的大廈選址在聖三一教堂旁邊,為了不影響光照,貝聿銘採用了極簡主義的玻璃幕牆設計,讓晴天時大樓可以和藍天白雲合為一體。

這樣的設計,在波士頓引發了軒然大波。這座城市以保守著稱,擁有很多典雅含蓄的歷史建築。蓋摩天大樓在當時很多市民看來,是破壞城市美感的一件事情。當地報紙甚至刊登出「無法想像在這片土地上還能建造出比它更愚蠢、更不和諧的建築。」

然而,跟輿論壓力比起來,更大的危機在後面。由於當時玻璃幕牆技術不夠成熟,漢考克大廈在1972年即將投入使用時,便出現了玻璃有裂痕的情況。然而大家認為玻璃裂痕源自高空垃圾刮擦並沒有足夠重視。在1973年,波士頓遭遇了暴風天氣,大廈的玻璃紛紛從高空脫落,附近的許多建築因此遭撞擊破損。作為這項建築的設計師,貝聿銘和他的合伙人迎來了前所未有的危機。

漢考克大廈不得不全部更換玻璃,成本增加了幾乎一倍。貝聿銘以「提供不成熟技術」的過失被起訴到法院,一時間「惡名遠揚」。事務所簽下來的項目遭遇客戶反悔換人的情況,巨額的賠償加上當時建築業資金周轉難,貝聿銘事務所幾乎破產。

貝聿銘在美國的事業毀於一旦。新加坡卻在此時向他伸出了橄欖枝。

70年代的新加坡工業、商業飛速發展,李光耀為首的政府提出了三大利民政策,這所未來被譽為「花園城市」的小島正急需優秀的建築設計師來進行設計。

作為中國銀行創辦人之一的貝祖貽之子,貝聿銘留美進行了很多優秀建築設計的事情被很多金融圈的人所熟知。新加坡華僑銀行計劃修建新的中心大樓,便找到了貝聿銘,希望他操手設計。

貝聿銘出色地設計出如今的華僑銀行大廈。1976年,這座位於樓高197.7米的大廈在新加坡珠烈街落成,成為了新加坡以及東南亞最高的摩天大廈。

當年堪稱東南亞地標的華僑銀行大廈的落成,為貝聿銘在東南亞乃至整個亞洲迎來了巨大的聲譽。很多亞洲新興國家將目光鎖定在這位優秀的建築師身上,邀請其設計建築。

這也給了困境中的貝聿銘極大的啟發,他意識到新加坡等正在崛起的亞洲國家有很多機遇。如果將建築設計放眼世界,而不局限於美國,依舊大有可為。

此後,他又設計了,史丹福瑞士酒店、北京香山飯店、香港中銀大廈等。在1978年,貝聿銘憑藉了位於華盛頓的國家美術館東館的設計方案再次逐步贏回在美國的聲譽,走出了這次人生危機。

很多人說貝聿銘面對人生挫折,有著相當強大的心臟。即使在最困難的時期,他也未曾想過要關門大吉辭退任何一名員工。家人回憶道,有一年他們在柬埔寨旅遊,在邊界遇到了游擊隊襲擊。遇襲後,貝聿銘依舊不慌不忙,找了一個榴槤攤,開心品嘗榴槤。

百餘年人生,有起有伏,貝聿銘先生樂觀的心態大概也是他化險為夷、開心人生的秘訣之一。願貝聿銘先生在天堂安息。