新加坡機場的建設史,就是新加坡經濟的晴雨表。

連續5年獲得第一,自1999年以來第八次獲獎,全世界應該再也找不到像新加坡樟宜機場這樣名聲享譽全球的機場了。

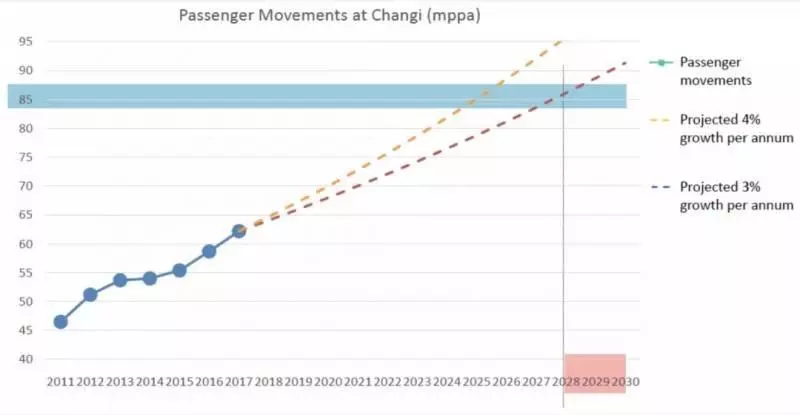

而且,新加坡機場不僅在服務質量上領先全球,在數量上也是領頭羊~

據樟宜機場官網介紹,全新的新加坡Seletar機場航站樓(T5)建設計劃將於年底啟動。

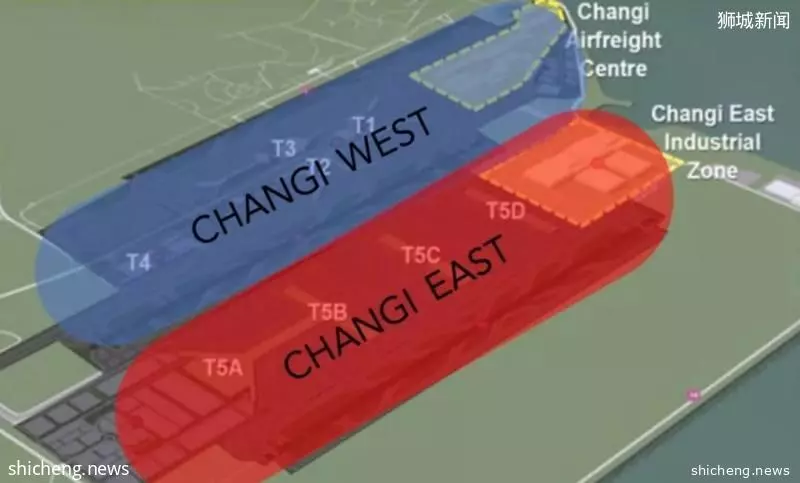

這棟位於樟宜東、室內面積達10000平方米、包含4個子航站樓的全新機場,能達到8000萬名遊客的年接待量。

2030年徹底落成後,新加坡樟宜機場將有兩個機場,8個航站樓。

那麼問題來了。為什麼小小的新加坡需要建造這麼多機場?

這一切起源,還要從新加坡樟宜機場T1航站樓說起。

1970年代,新加坡Paya lebar機場面對增長的國際航班量有些力不從心。於是新加坡政府決定成立樟宜建設小組,選址新加坡東部,籌備新加坡國際機場計劃。

儘管當時這項工程無論在財力還是人力上都捉襟見肘,但建設團隊只用6年就完成這項工程,機場規模堪比當時亞洲最大機場--東京成田機場。

同時工程的花費比預期13億新幣還少,這無疑鼓舞新加坡政府之後的樟宜機場擴張計劃。

1981年12月29,新加坡樟宜機場正式投入使用,達成年旅客接待1210萬的記錄。此時,新加坡經濟也隨著機場的落成,邁入騰飛。

1990年11月22日,T2機場完工正式投入使用。T2不僅規模超過T1,在設施和規划上也是領先全球,也是當時世界上為數不多擁有雙機場的國家。

同時新加坡經濟高速發展,也讓未來兩座全新航站樓的計劃呼之欲出。

但花無百日紅,亞洲金融危機的到來,致使擴建計劃擱淺,熱鬧的樟宜機場工地陷入沉寂。

直到2002年,新加坡經濟復甦,T3的擴建重提日程。2008年1月9號,T3投入使用。

至此三個航站樓一年可接待7000萬人次的旅客,相當於能將北上廣深的所有常駐人口都接待一次。

2017年10月31日,從次貸危機中走出的新加坡政府終於完成T4的建造。

1.3億新元的花費是4個航站樓當中最少的,這得益於建設團隊對舊機場的重新利用。

眼下,這座開工的T5航站樓將等於整個T1-T4樟宜機場的規模,面積相當於3個Marina Bays, 且將耗費數百億新元的造價。

目前政府已經注入40億新元,保證前期建設的順利。

另外,從7月1日起,所有飛往樟宜機場的乘客將會額外增加13.3新,過境旅客每次航班需要再支付3新元,以上所有費用將包含在票價中。

同時,航空公司還必須支付更多的飛機停放費和著陸費,這些費用將每年上漲。

直到2024年4月1日,從樟宜機場起飛的乘客的總離境費將從如今的34新漲至62.30新元。

至此,能發現新加坡大力建設機場的原因。

首先,機場純收入。從之前費用增漲能看出,機場本身的盈利能力極可觀,不僅能快速幫助政府回收成本,還能隨著本身接待人數的增加,形成收入上的指數增漲。

其次,未來二十年亞太地區的航空旅行將增加兩倍,航空業直接貢獻了3%的經濟增長,提供近77,000個工作崗位。

同時還能提振旅遊,酒店和零售等領域,形成一整個經濟增長鏈條。因此對新加坡這樣第三產業極度發達的國家來說,機場建設重要性不言而喻。

最後,感謝全球化進程的機遇。能讓亞洲的主婦在家中能買到歐洲農場的牛肉,這種便利依靠的是更快速的物流。

當近年新加坡港口進出口增長乏力,外部又有他國窺探航運市場的情況下,航空樞紐的建設如同救命稻草。假設未來T5落成,新加坡將成為亞洲最大的航空運輸樞紐。

各位通心粉對於新加坡重金投入的機場建設計劃有什麼見解呢?