新加坡亞洲文明博物館的現址位於新加坡河畔一棟1867年建成的新古典主義大樓內,最初主要以收藏馬來人和東南亞各原住民的工藝品為主,90年代後開始擴大範圍在西亞和南亞等地收集藏品,逐漸成為展示亞洲不同文化和文明交匯的博物館。

兩幅伊朗設拉子畫派16世紀後期的細密畫,描繪的是著名波斯詩人尼扎米的代表作《五卷詩(Khamsa)》。

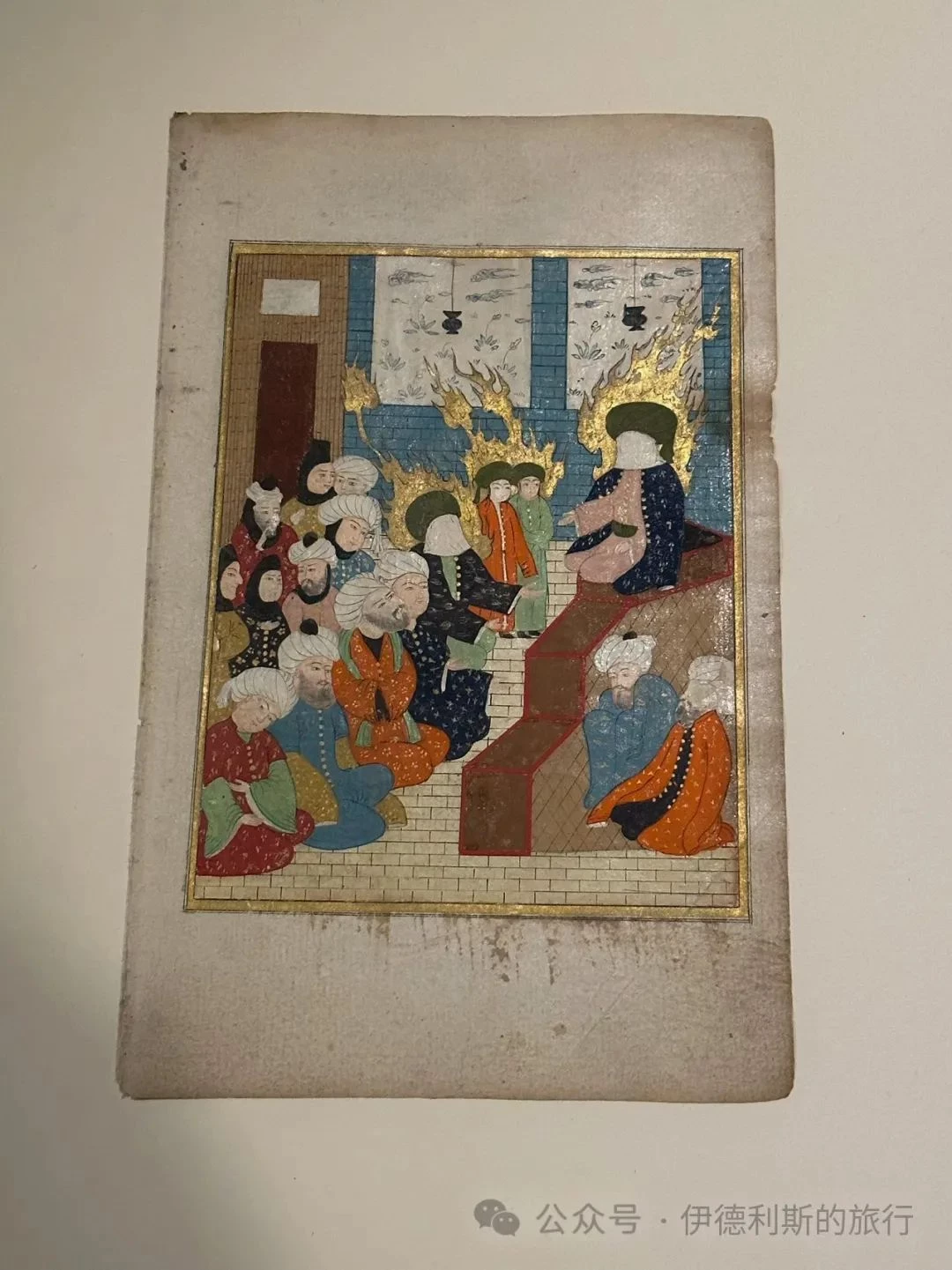

16世紀末鄂圖曼時期的細密畫插圖,來自《有福之人的花園(Hadigat us-Su'ada)》,寫於1547年左右。這一幅插圖描繪了穆聖及其家人所經歷的艱難困苦,當時他正在呼圖白樓上講臥爾茲,下面有伊瑪目阿里和海珊、哈桑等穆聖的家人。為了表示尊敬,穆聖、阿里、海珊和哈桑的身後燃燒著金色的火焰,穆聖和阿里的臉被遮住。

印度齋普爾18-19實際的絲綢刺繡,一般用於帳篷或貴族住所的掛毯、窗簾,中間的花卉是莫臥兒王朝時期的經典圖案,在齋普爾所在的拉賈斯坦邦被廣泛運用。

伊朗法爾斯14世紀的銅錯金銀碗,在14-15世紀法爾斯是伊朗的金屬加工業中心,上面描繪了當時蘇丹的形象。

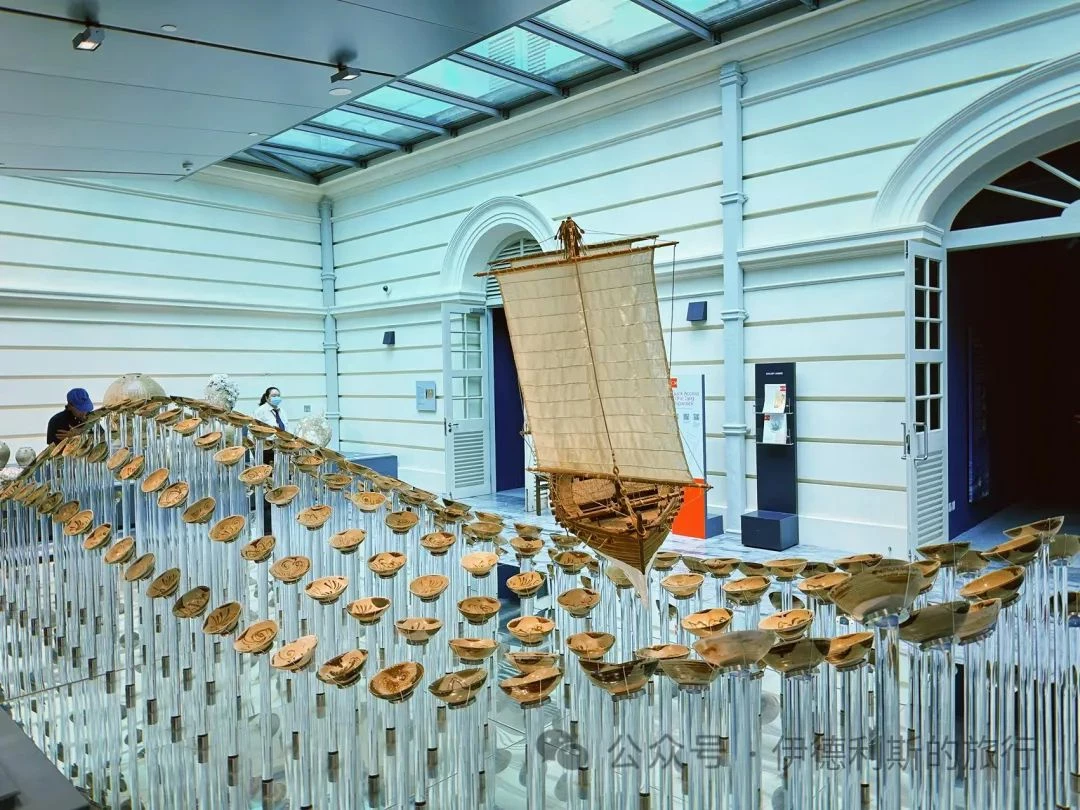

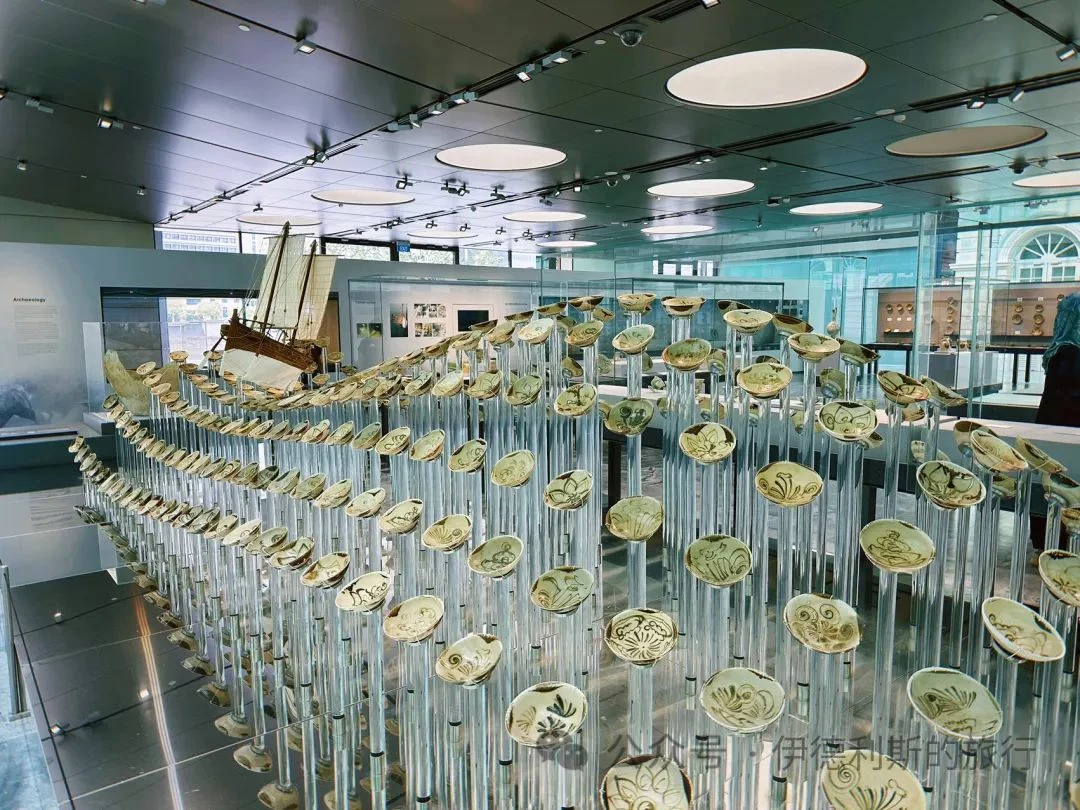

新加坡亞洲文明博物館的黑石號沉船展廳。在1100年前,一艘滿載珍貴貨物的阿拉伯貨船從廣州港起航,準備返回阿拉伯阿拔斯王朝運送貨物,最終在新加坡東南600公里的蘇門答臘海岸附近沉沒,直到1998年才被發現,因沉船地點被稱為Batu Hitam(黑色岩石)而被稱為黑石號。這條沉船出土了大量陶碗,和同時期阿拔斯王朝出土的阿文陶碗形制相同。

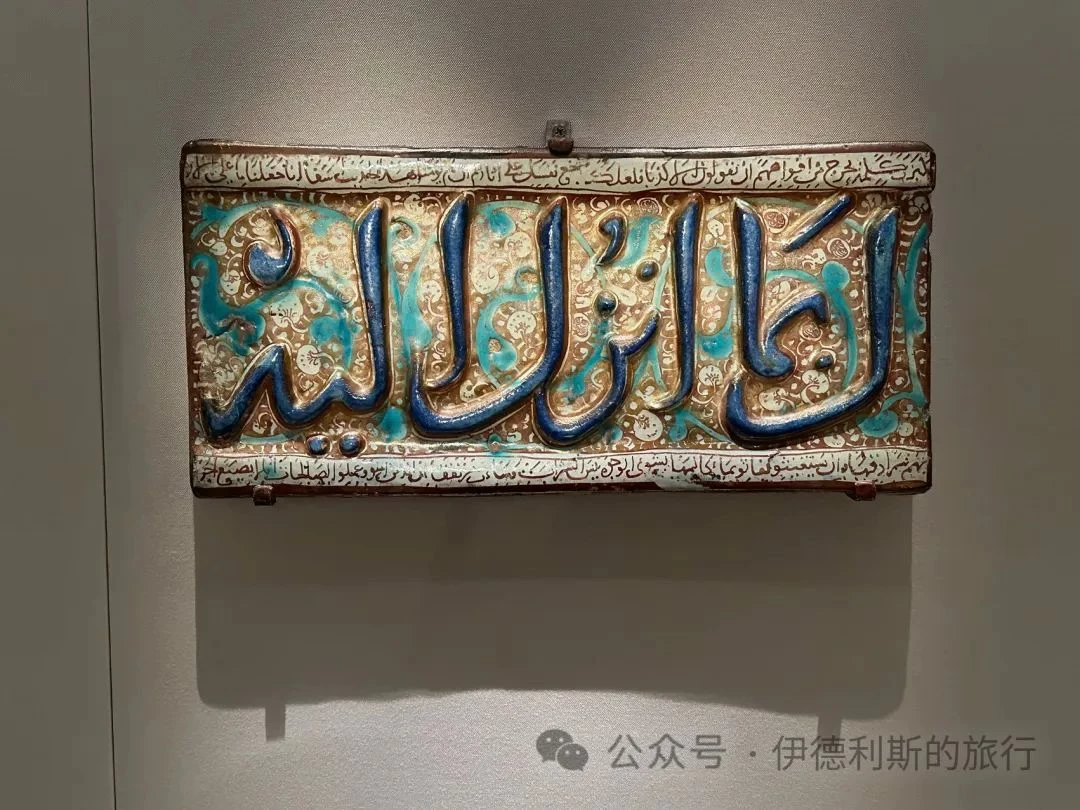

伊朗卡尚13世紀的書法砂玻(fritware)磚。

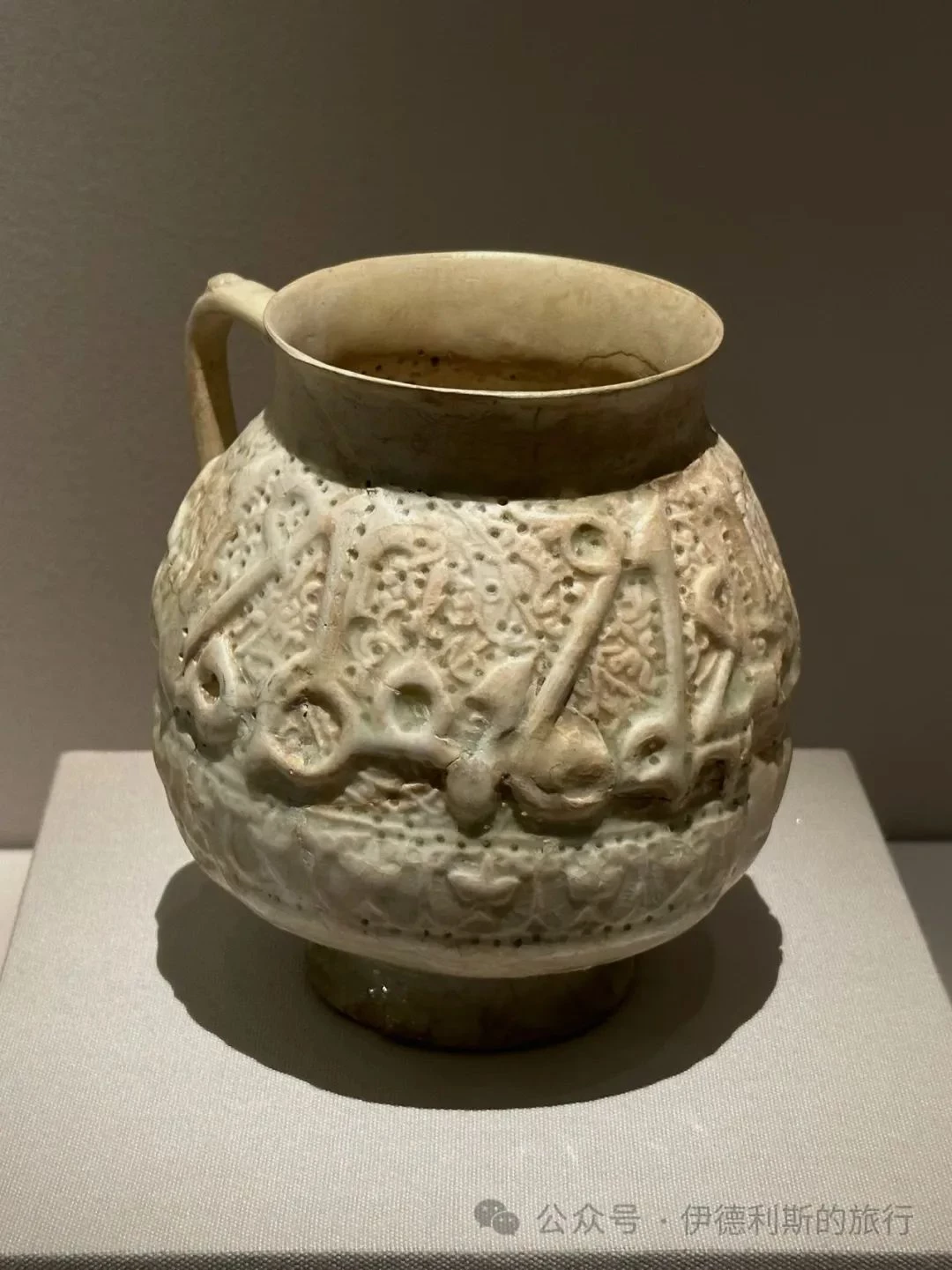

伊朗12世紀末塞爾柱王朝時期的砂玻壺。砂玻器是中東工匠為了仿製中國陶瓷在11世紀發明的一種新的陶瓷工藝,由早期的埃及彩陶發展而來,由粘土、石英和釉料混合而成。

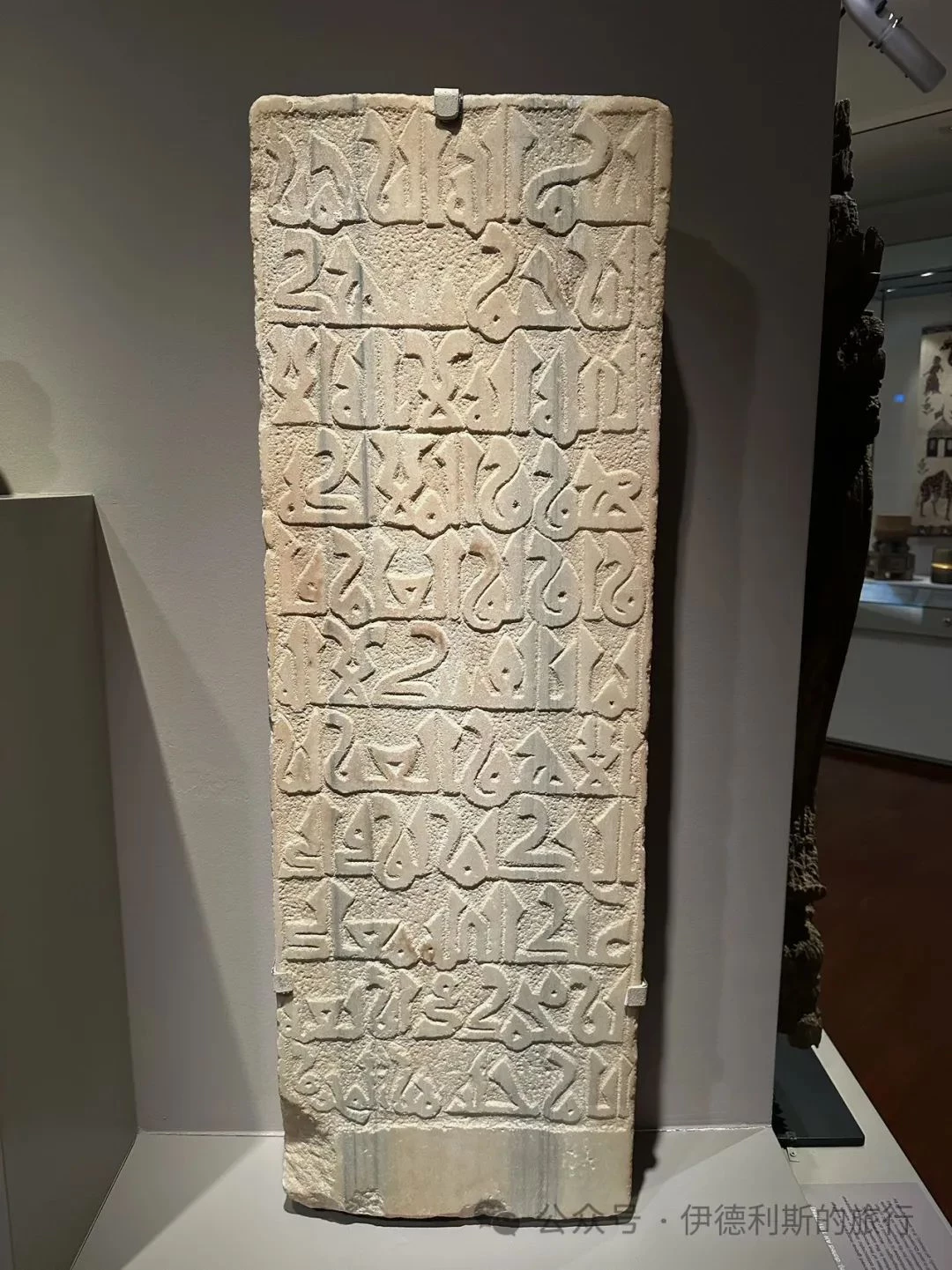

敘利亞9世紀初的大理石墓碑。

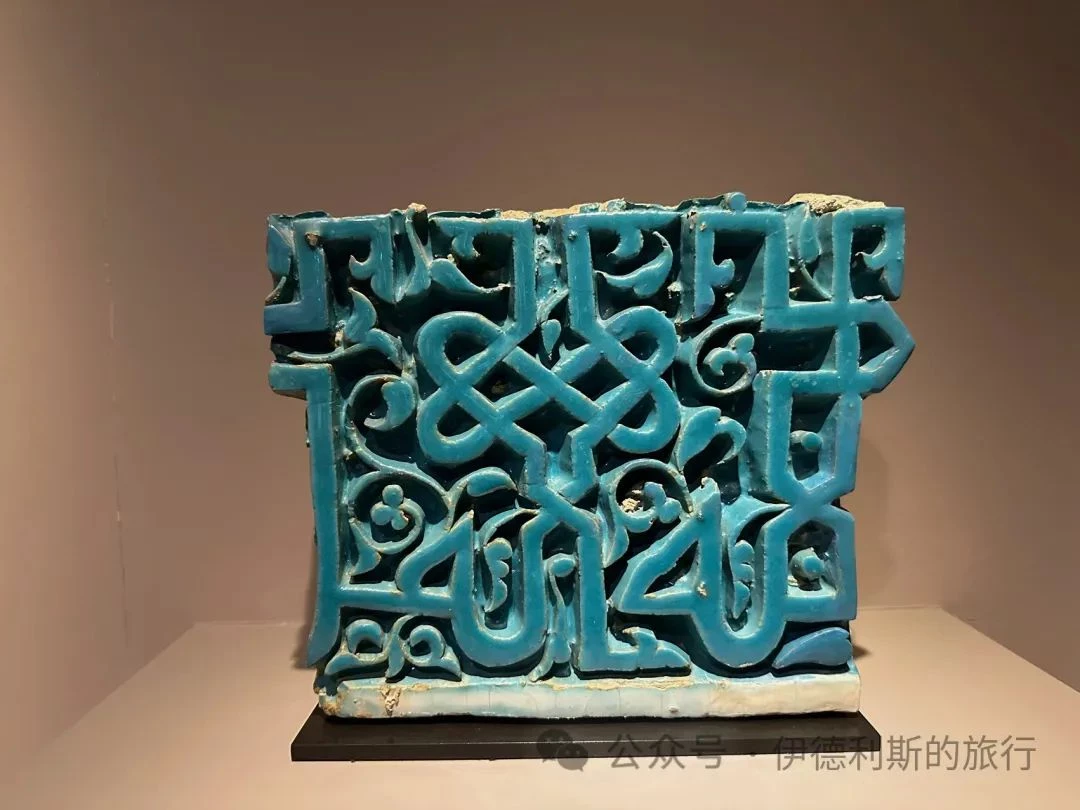

帖木兒王朝14世紀末的庫法體瓷磚,可能來自某位帖木兒貴族的陵墓。

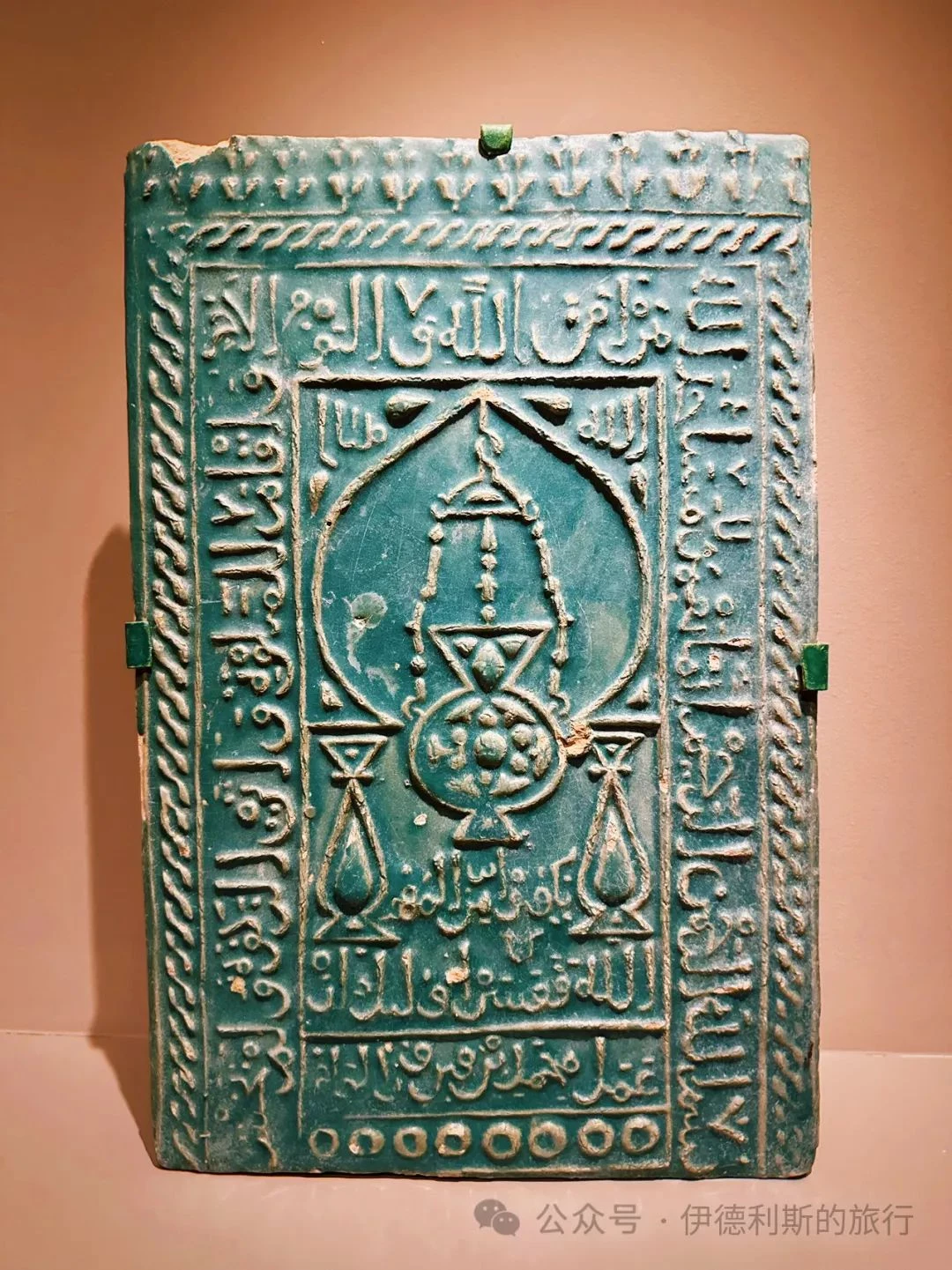

伊朗東北部11世紀的米哈拉布瓷磚,中心的燈即光明(nur),象徵著主的存在。

阿富汗11世紀的墓碑瓷磚,這種形制的墓碑有可能嵌在陵墓的牆上。

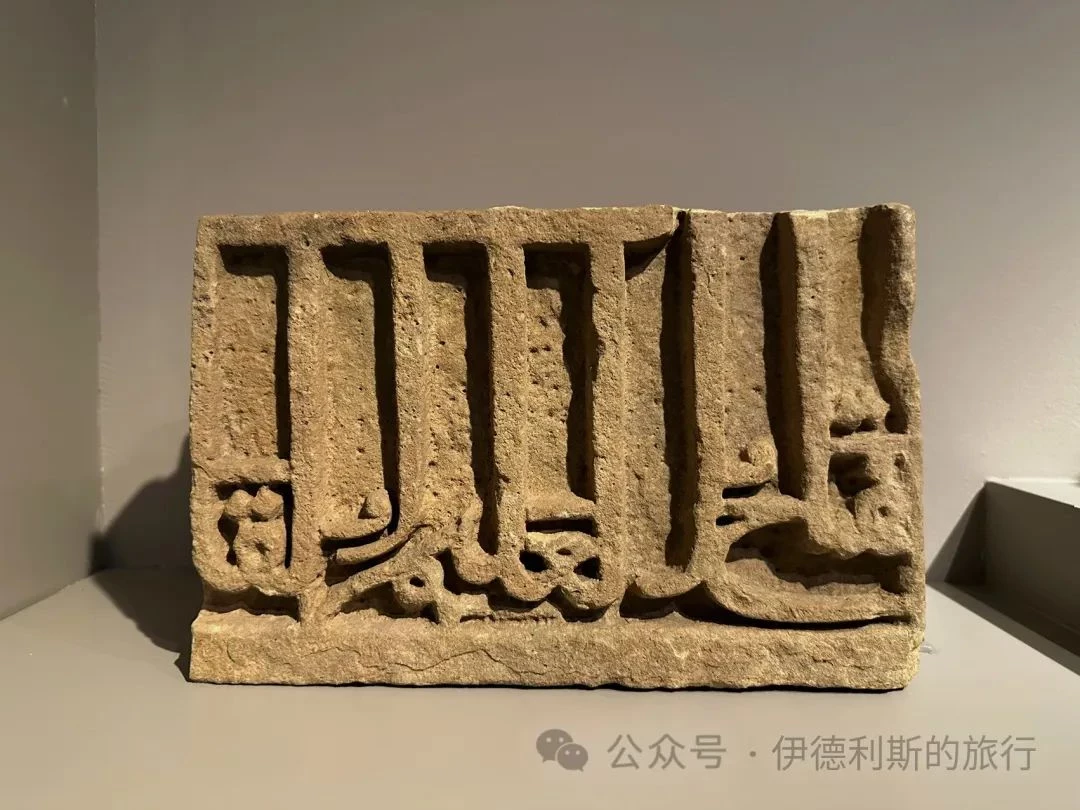

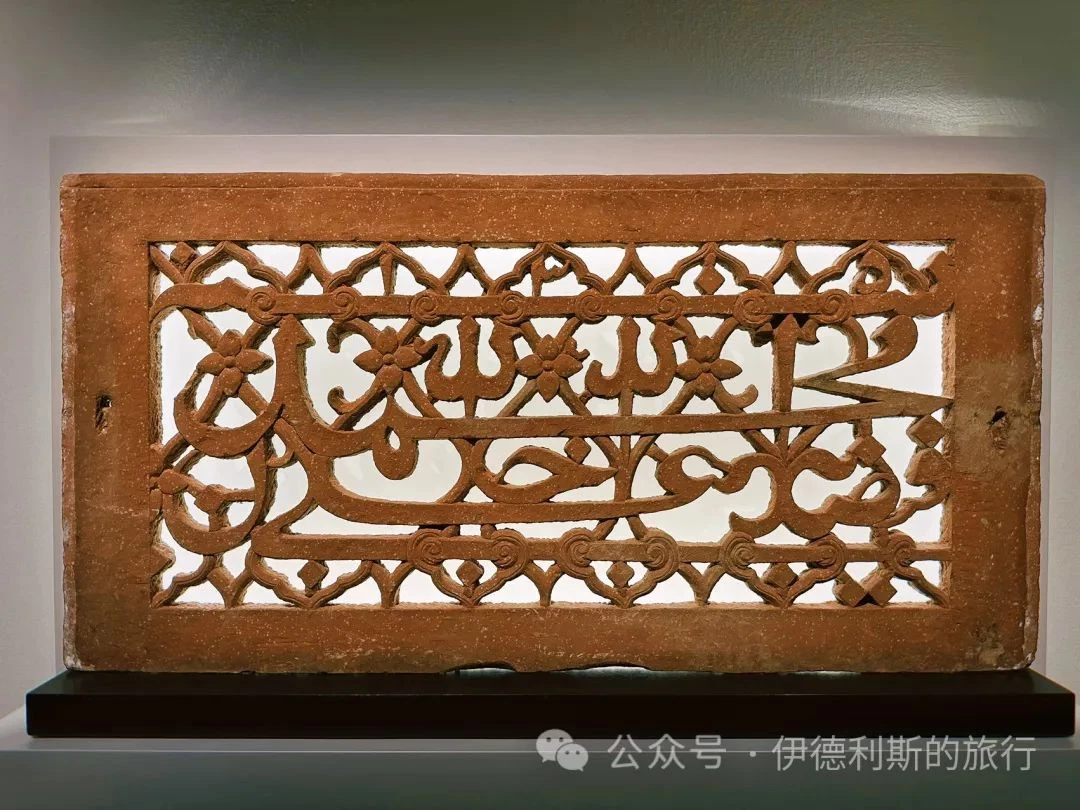

印度西部14世紀的砂石書法雕刻,這種三一體書法在書寫中進行了上下拉伸。

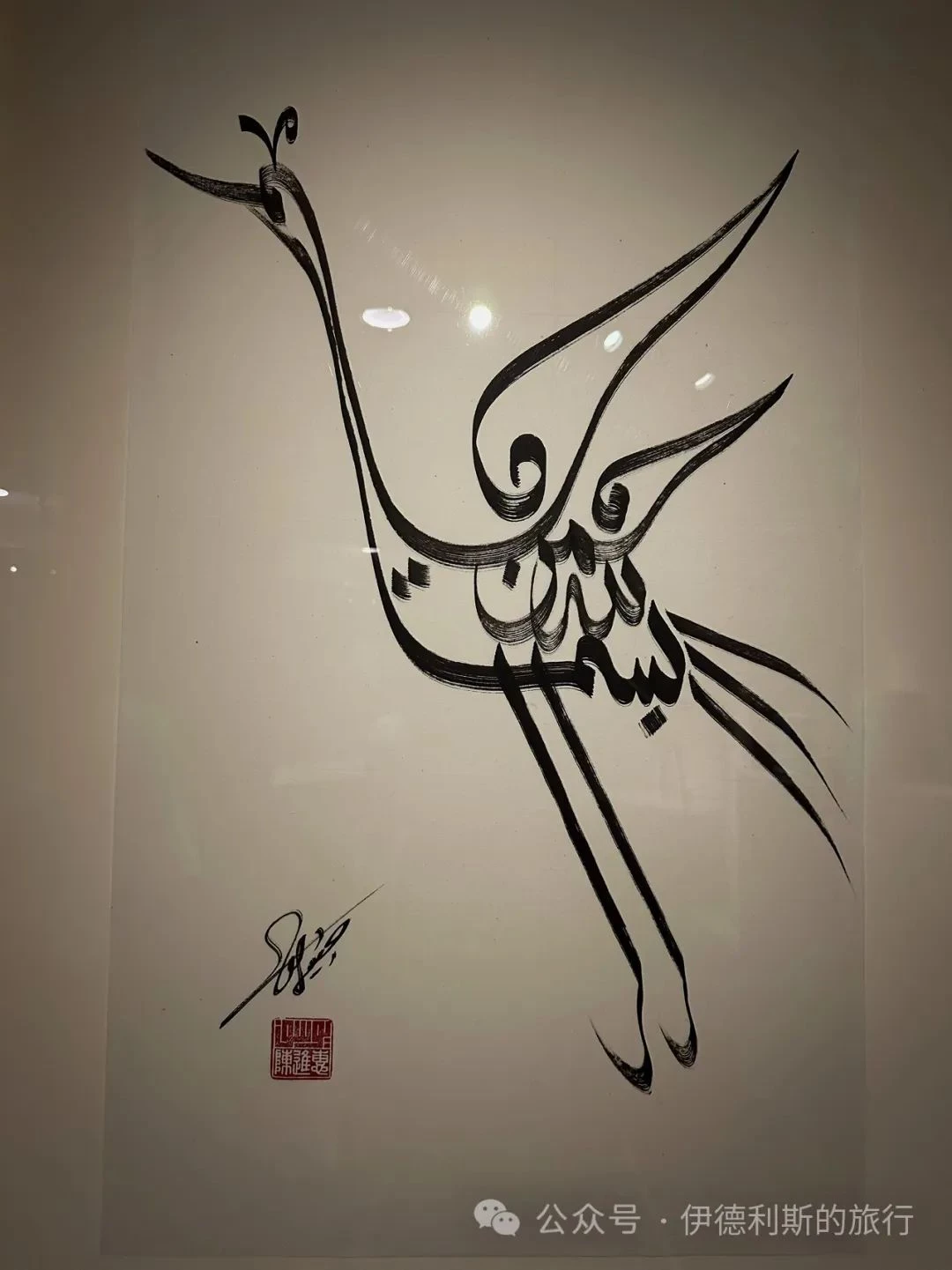

著名阿文書法家陳進惠在1996年書寫的阿文書法,融入了中國水墨畫的技巧。

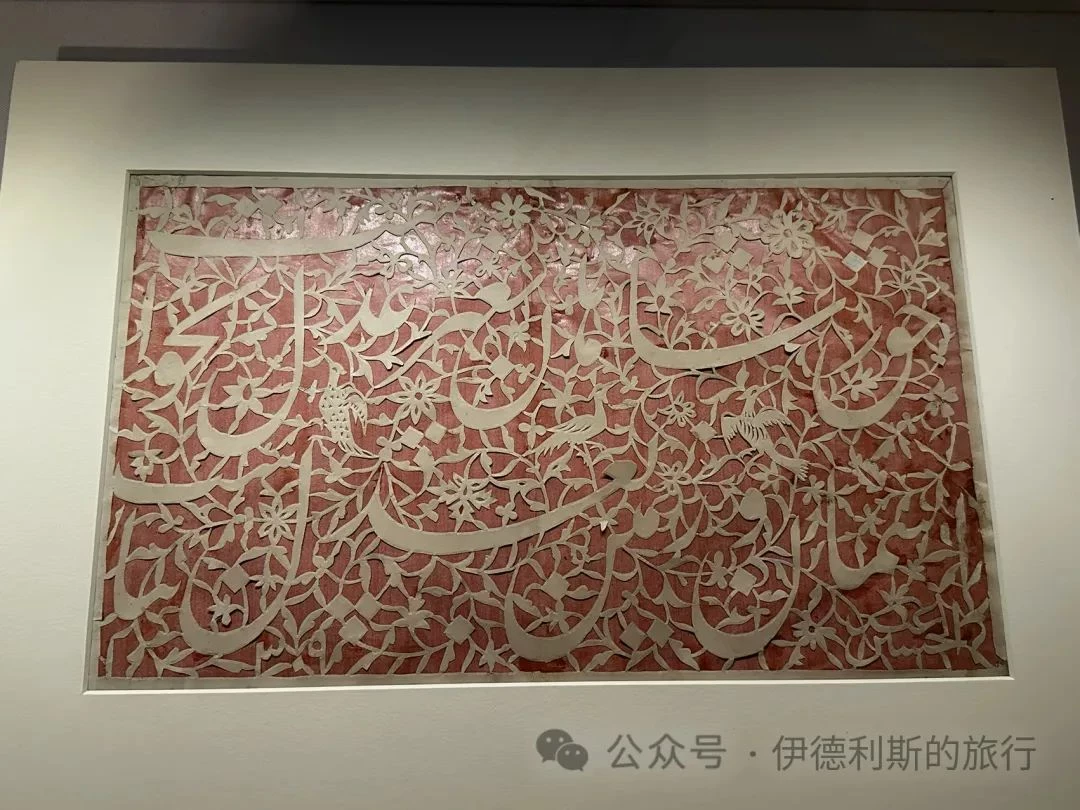

伊朗1891年的波斯文剪紙。這種藝術在15-17世紀廣泛用於伊朗手稿的裝訂,並一直延續到19世紀末。

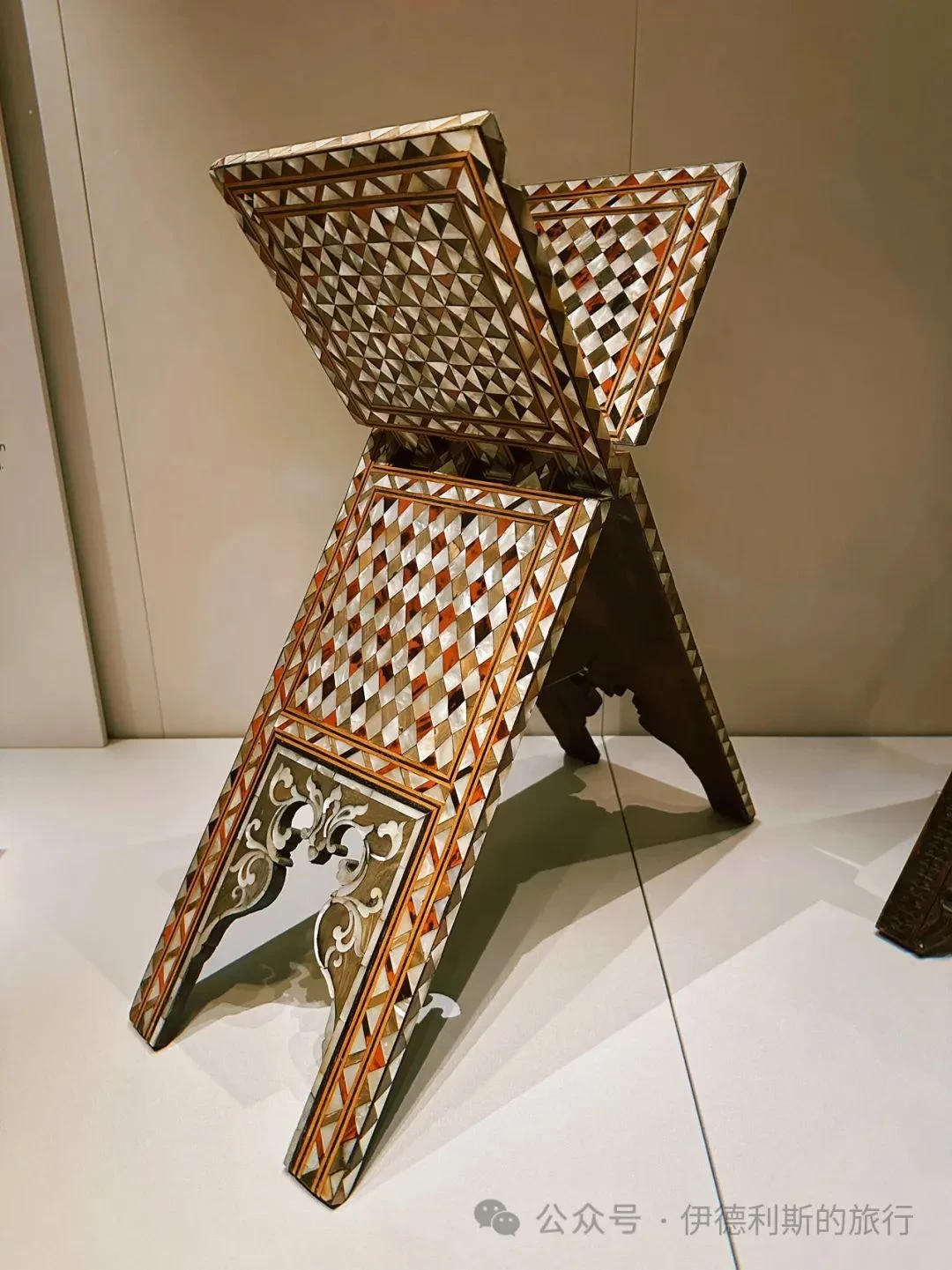

鄂圖曼土耳其18世紀的經架,使用玳瑁殼和珍珠母貝鑲嵌。

伊朗19世紀的經架,上面雕刻了精美的花卉、幾何圖案。

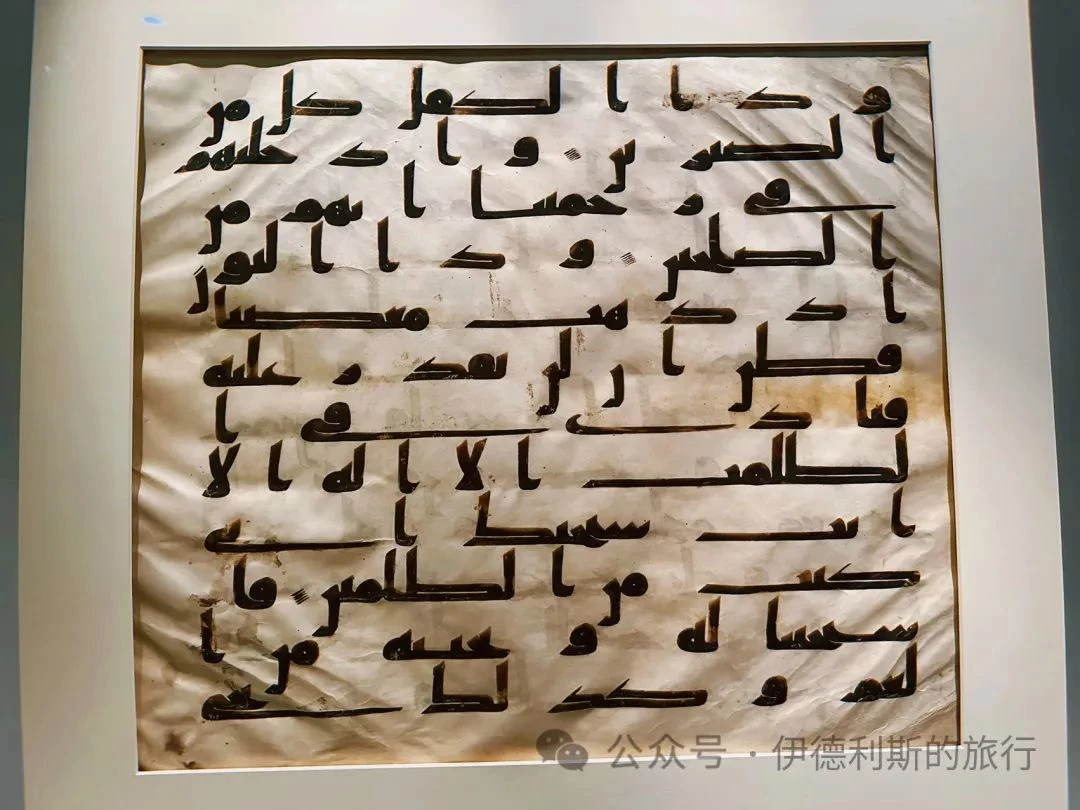

敘利亞或北非8-9世紀的羊皮紙經文抄本,是庫法體書法的早期形式,這種羊皮紙庫法體抄本也是目前可見最早期的古熱阿尼抄本。

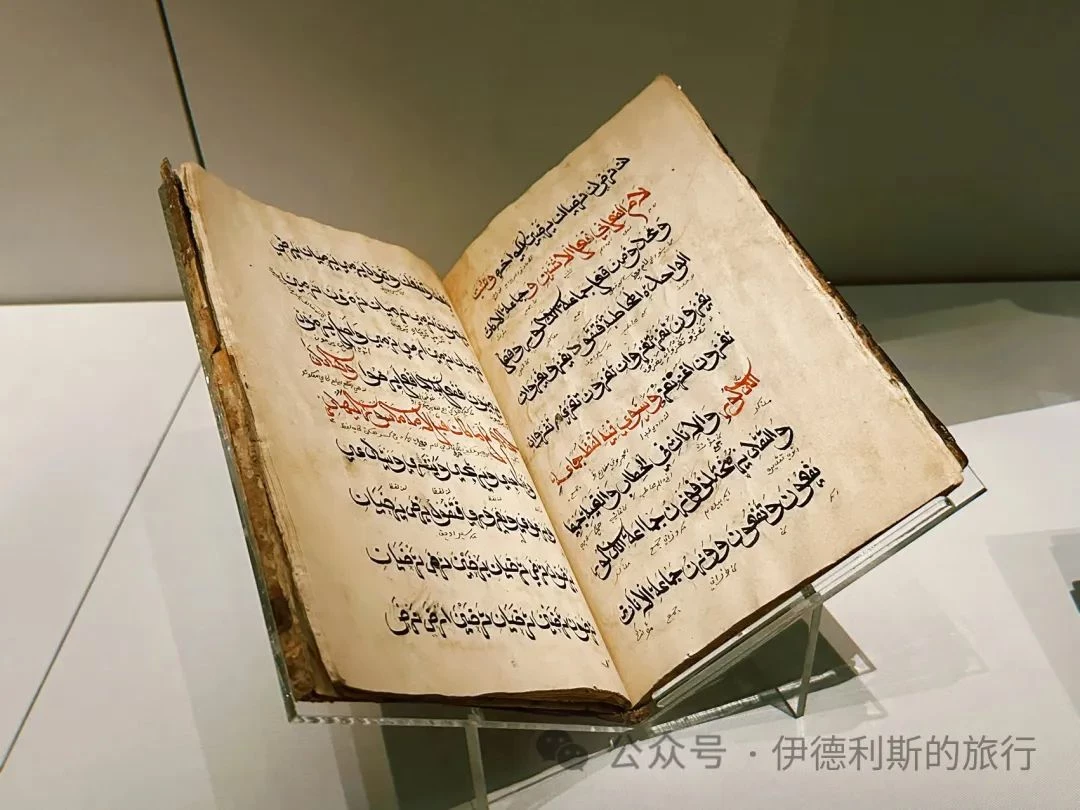

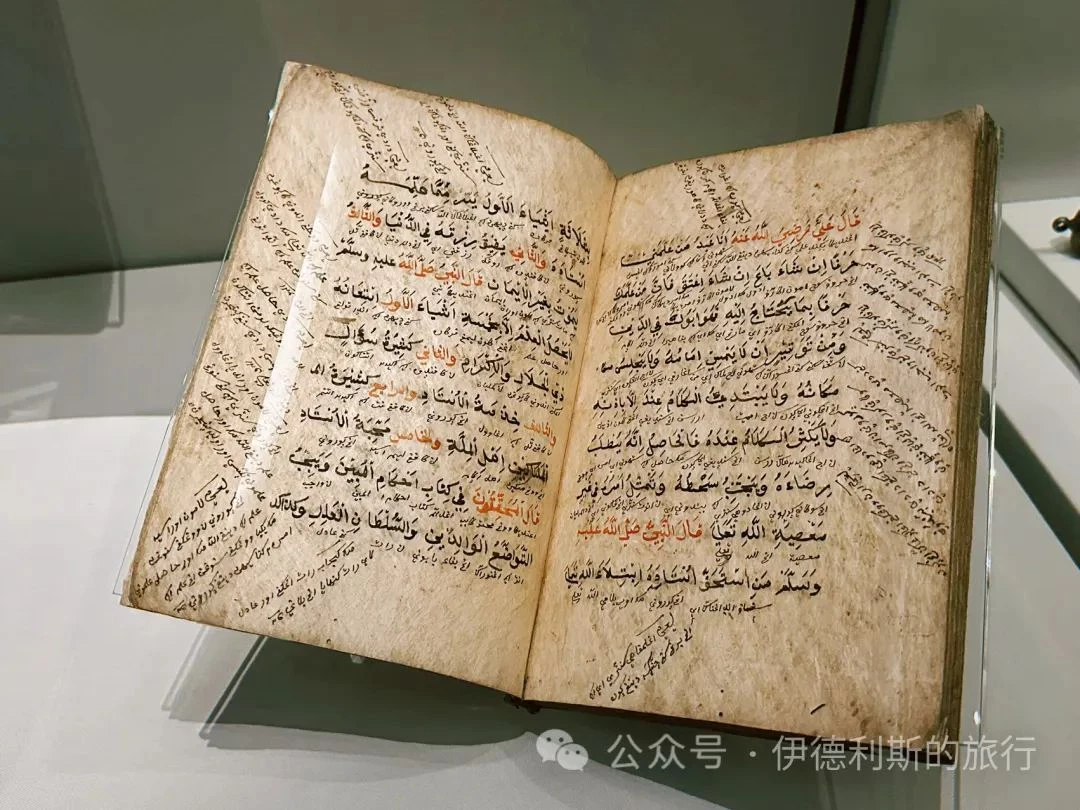

兩本中國和爪哇所寫的教門讀物,可以看到非阿拉伯語母語者在寫作阿拉伯語時的方式,上面加上了本民族語言的注釋。

土耳其鄂圖曼王朝1876年帶墨水瓶的筆盒。

伊朗卡尚12世紀晚期的陶壺。

伊朗尼沙普爾10世紀帶有庫法體書法的陶碗。

印度1887-88年的砂石Jali屏風,用來阻擋炎熱的陽光,上面寫有贊主詞。

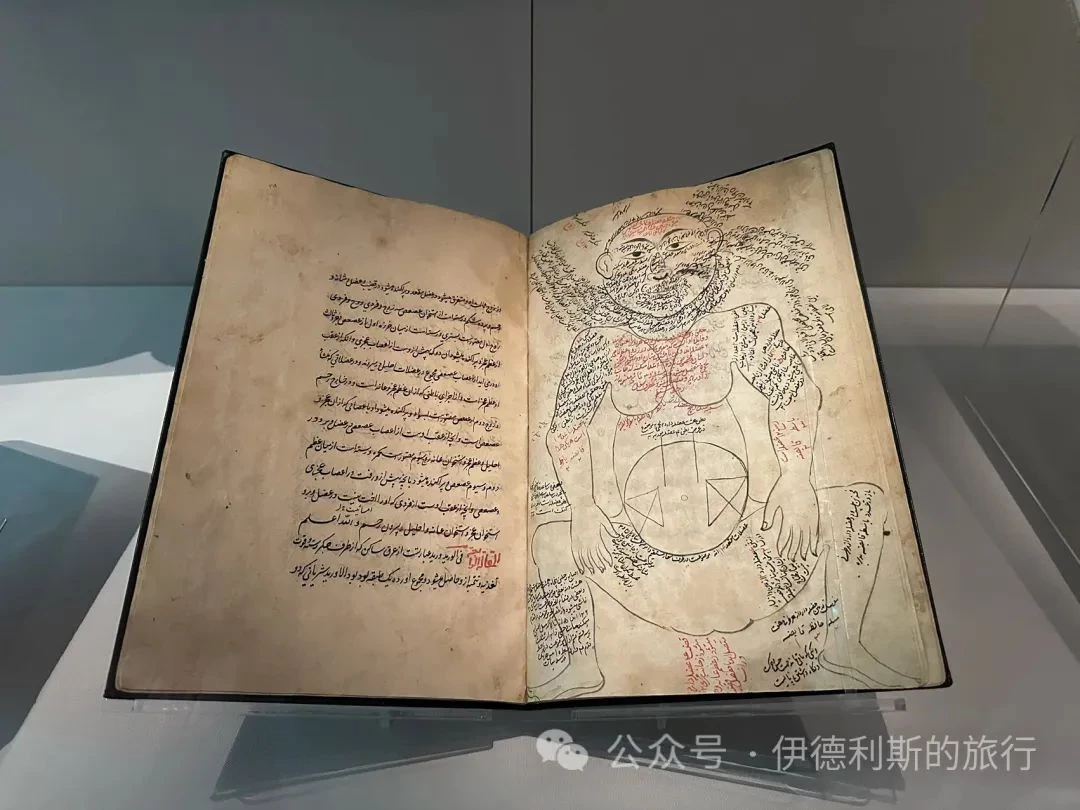

伊朗17世紀抄寫的解剖學著作Tashrih-i Mansuri,原文是14世紀創作的,研究了身體的不同系統,包括骨骼、神經、肌肉和動脈等,最後一章講述了人體各個器官和胎兒是如何形成的,並且有孕婦的解剖圖。

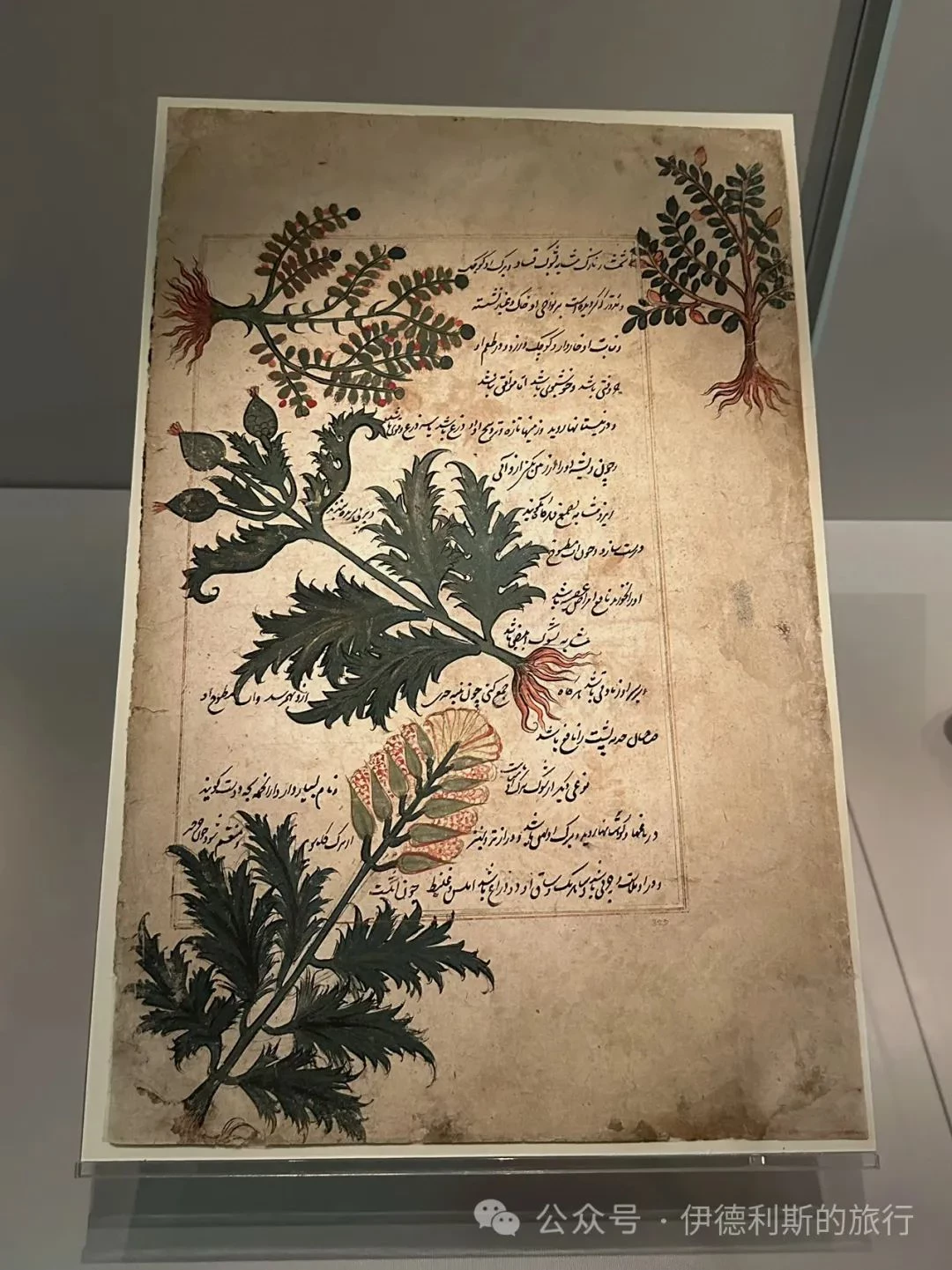

古羅馬著名藥理學著作《藥物論(De materia medica)》的波斯語伊本,1595年在印度德干抄寫。《藥物論》公元1世紀由希臘語寫成,9世紀翻譯為阿拉伯語,之後又翻譯為波斯語,為西亞植物學和藥理學奠定了重要的基礎。