未來本地建築物的外牆和門窗在展現絢麗色彩的同時,還能吸收太陽能發光,既節能又美觀。

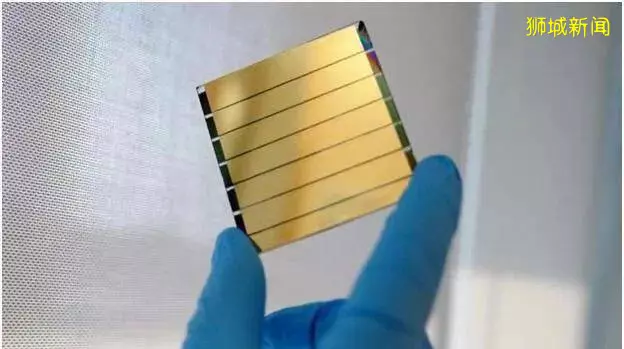

這樣的設想正逐步成為現實,新加坡南洋理工大學的一組研究人員經過兩年多的研究,研發出的新一代太陽能電池可將光能高效轉換為電能之餘,電池薄膜還能製成半透明的黃,藍,綠和紅等顏色,搭配透明導電玻璃使用,一改目前市面上常見的晶矽(Crystalline silicon)太陽能電池不透明且擋光的局限。

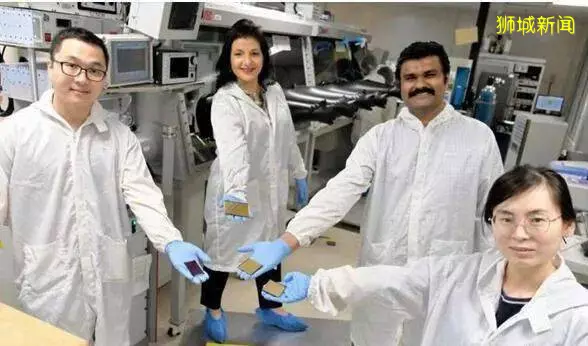

這種太陽能電池使用名為鈣鈦礦(Perovskites)的材料,研究團隊利用工業上常用的「共蒸發」(thermal co-evaporation)技術,製造出大小為21平方厘米的太陽能電池模塊,實現了18.1%光電轉換效率。這是全球科研界所有大於10平方厘米的鈣鈦礦太陽能電池中,光電轉換率最高的。

這項研究刊登在能源領域期刊《焦耳》(Joule)上。鈣鈦礦的轉換率與晶矽相似,近年被各國視為高效廉價的新型太陽能電池替代原料而成為研究熱點。

李佳:比起傳統材料晶矽 鈣鈦礦生產設備更簡單

論文作者、南大能源研究院研究員李佳博士昨天接受《聯合早報》採訪時說,與傳統太陽能電池材料晶矽相比,鈣鈦礦無論在生產設備還是技術上都更簡單,而且成分多元,可調整成分比例形成不同顏色,吸收不同的光譜。製造出的鈣鈦礦薄膜厚度僅為數百納米,比髮絲還細。

目前鈣鈦礦太陽能電池一般使用「旋塗」(spin coating)等方法製造,缺點是電池尺寸增加到超過10平方厘米後,它的光電轉換效率會下降。

李佳說:「我們的研究突破在於使用共蒸發工藝製備較大面積的鈣鈦礦太陽能電池時,依然能保持穩定且高效的光電轉換率。共蒸發是生產OLED電視螢幕所用的成熟工業技術,意味著未來市場准入門檻大大降低,量產也更容易。」

太陽能是我國未來四大電力來源之一,也是最可行的清潔能源選項。我國太陽能板裝機容量正朝2030年提高到至少2千兆峰瓦(GigaWatt Peak)的目標邁進,相當於35萬戶家庭的一年用電量。

蘇博德:適合在城市空間使用

受土地面積限制,政府正採用創新方案,提高太陽能產量,包括試行在屋頂、蓄水池水面,公路路面,以及摩天大樓外牆安裝太陽能板。

南大協理副校長(戰略與合作)蘇博德教授評價,鈣鈦礦太陽能電池輕柔且半透明的特質,不影響建築外觀同時能有效利用光能,適合在我國等城市空間使用。他也是論文作者之一。

李佳說,團隊接下來會研究鈣鈦礦與矽太陽能電池組合技術,製造出光電轉換效率達30%的串聯電池,並繼續改進電池的穩定性以及含鉛的環保問題,「最終目標是五年後可以商業投產」。

文章來源:新加坡聯合早報