作為父母,我們或多或少都曾聽說過幾個小學、初中成績不行,到高中成績一下躥升的學渣逆襲的故事。如果不是有這些傳說,大概學渣的媽早就撐不下去了。

我們該慶幸身在中國,因為如果在亞洲近鄰新加坡,這種想法會被嘲笑為痴人說夢。

新加坡的發跡頗有些傳奇,這個小小的島國曾經被馬來西亞深深地嫌棄。當初李光耀削尖了腦袋想加入馬來西亞聯邦,結果人家不要。公投把新加坡踢出馬聯邦的時候,馬來西亞人還滿大街放了鞭炮慶祝。

想不到一轉眼,這個沒有任何自然資源,連淡水都沒有的小島國一轉眼躋身「亞洲四小龍」之列,根據全球金融中心指數(GFCI)的排名報告,新加坡是繼紐約、倫敦之後的第三大國際金融中心。

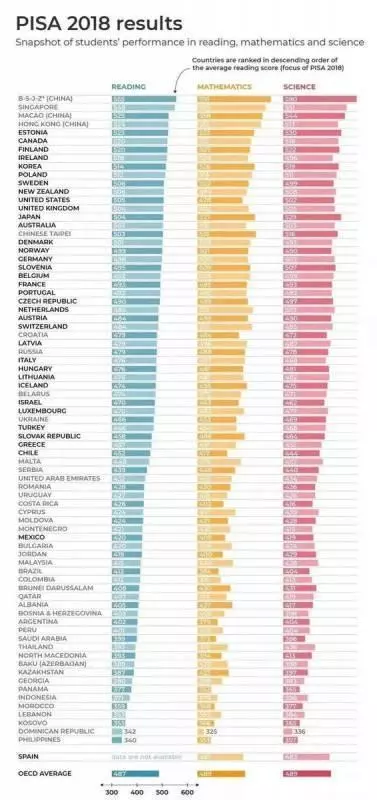

新加坡的教育一直以來都名列前茅,在PISA全球學生學習能力評估中表現尤為突出,從未出過前五。

這是今年的PISA

別看新加坡教育成果如此耀眼,實際上投胎在新加坡無論貧富貴賤,都不會比我國好過多少。

首先是學校分流

新加坡曾經的教育部長黃永宏曾經說過:「並不是每個出生在新加坡的孩子,都要接受大學教育」。新加坡的教育經費是相當恐怖的,高達93億美元!占整個國家公共支出的17%。要知道,咱們國家的教育經費才占公共支出的4%啊!

而新加坡全國也不過43萬中小學生,研究生+大學生加起來只有8萬。對比之下,根據2017年的數據,上海光中小學生就有132.28萬人,全部教育經費加起來是548.61億人民幣,按照現在的匯率,合78億美金。

光看這數據,應該會覺得新加坡教育國家都花了這麼多錢了,應該全民都學得好呀!

不!新加坡教育並不是陽光普照給到每一個孩子的。李光耀從上台起,就奠定了新加坡將要走的是精英路線。所以新加坡的教育是馬太效應,強者恆強。教育質量好的學校,政府就給更多的錢,多到花不掉。而考試各方面差的學校,不但不給你錢,還要叫你關門大吉。

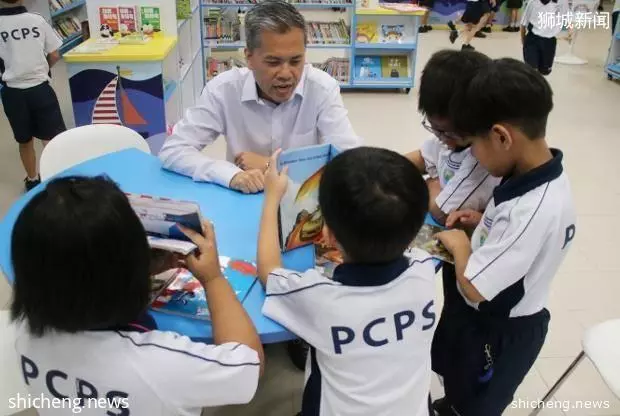

當然政府也不是光看成績。新加坡小學都是半天制,上午上學,下午參加各種社團,社團被稱為CCA,好的學校,經費充足,那CCA的逼格都沒邊兒了,帆船、射擊、高爾夫、保齡球、各種音樂樂器社團,最牛的CCA還有開飛機的!這些CCA都是不要錢的啊,包括樂器、體育器材甚至請超級厲害的老師來教授的學費都不要錢!但前提是學校要好。

那不好的學校怎麼辦呢?CCA不出成績就關掉。學校升學成績不咋地就並校。

但是千萬別以為新加坡的CCA都不用出錢,就對窮人很友好,前提是你得進得去好的學校。光這一關,就能刷掉大半家境普通的家庭了。

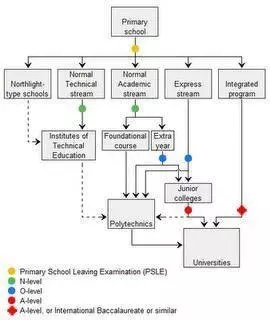

新加坡的學制

新加坡的學制相當於一個超級大篩子,一層層篩下來,確保最後落進精英漏斗里的,是從小優秀到大的精英。

新加坡的小學是六年制,初中卻有四個類別。頭兩類是四年制的特別中學和快捷中學,這一撥是要考高中升大學的,第四年要參加一個O水準考試,決定升高中還是專校。

小升初考得不好的,就要進五年制中學,去學工藝或者學術。這一撥將來參加N水準考試,進入技術學院可能性比較大。如果堅持要上大專,那麼在考過N級考試後,再用一年時間去考O級,但是普通學術學校出來的學生通常都考不過快捷中學的學生,因為學的內容就不一樣。人家四年準備中考,而你前面四年在準備低級考試。

是不是看得有點暈?沒關係,一句話總結就是,新加坡的高考,在小升初階段就已經完成了基本分流。小升初考不好就跟大學say byebye。當然,如果你將來學得不好,也一樣考不上大學。

不過小升初並不是新加坡孩子的第一次篩選,從小學三年級開始,所有學生都會參加一個智商測試。智商高的會送去讀天才班。天才班的課非常難,但是師資也更好。如果能留在天才班,不掉出來,就可以不參加小升初考試,直奔大學而去。

從三年級開始,每年所有學生都會重新分班。分班依據全憑分數。從第一名到最後一名。不知道你們看過日劇《一吻定情》沒有,就像那樣從A班到F班,按照考試成績排序,考一次試,分一次班。

然後就到了小學六年級的小升初大分流。這一次分流結果就不可逆了,如果失誤,等待你的最好的結果也就是大專。

考大學的關鍵在於上什麼小學

了解了新加坡大篩子的運作機制,就可以知道,在新加坡,一個孩子上不上得到大學,關鍵的關鍵在於上了什麼樣的小學。

小學選得好,考到好的中學機率成倍增加。而且有的名校有自己的直升班(Integrated Program),進去以後就不用參加小升初了,直接保送大學。

而新加坡的小學是不考試的,普通人採取學區房+搖號的形式。這麼一來,名小學附近的房子那房價就跟吃了炫邁,根本停不下來。可是買了房也並不保證百分百進啊,還要搖號。手捏上千萬房產證,坐等搖號的心情,那真是酸爽,搖到了比中了彩票還激動。

不過比買學區房更保險的,還有一招,就是找個名牌小學畢業的老公/老婆結婚。新加坡小學錄取也是按照批次的。第一批是有兄弟姐妹在同一所小學就讀的。這很好理解,不見得讓二胎去別的小學讀書,把兄弟倆拆開吧。但是第一批也不是全都進,可能200個報名給150個名額,沒抽中那你就去第二批接著抽。

第二批是父母中任何一方,曾就讀該小學,或者曾是該小學的校友委員會或董事會成員。也是給到一定名額,沒抽中的去下一批。(順便一提,新加坡父母需要保留小學成績單,因為孩子申請入學的時候會用到。太狠了!)

接下來是父母有干過至少一年志願者以及該學區的住戶。

所以有錢人的孩子,代代都可以讀名小學啊!這就是新加坡的階級固化根源了。

全球最辛苦的小學生

小升初成了至關重要的一場考試,這也就意味著,孩子們在十一二歲就要背負一生的前途了。孩子們可能還很懵懂,父母可是急死了。

在新加坡紀錄片《贏在起跑線》中,可以看到,,讀小學一年級的姐姐需要學到凌晨1點,而讀大班的弟弟則要學到晚上12點。孩子們的中文作業看起來比我們的一年級也不遑多讓。可是要知道,新加坡的第一語言是英語啊!

孩子們看起來都很疲憊,尤其是小男孩。媽媽放棄高薪工作,在家全職陪讀,這娃從早上眼睛一睜就要開始彈琴。小男孩家裡好多樂高、恐龍,各種玩具,可是他卻沒空玩!簡直不能更慘。

不過想想,最慘的還是父母,時刻要約束孩子那顆時刻想玩的心,告訴他:在你最想玩的年紀,對不起,你不能玩。因為這決定了你的一生。

所以不要羨慕那些教育經費充裕的國家,很可能你即便去了,也被大篩子給篩出來了,還沒有逆襲的可能性!