湯東線第三階段 11個新地鐵站搶先看

湯申-東海岸地鐵線第三階段將於11月13日正式通車。11個全新地鐵站的設計不僅富有藝術意味,還融合了鄰里社區的特色,《8視界新聞網》帶大家搶先瀏覽!

史蒂芬 Stevens

放學後還是要繼續讀課本,是相當疲累的一件事。坐落在多所學校附近的史蒂芬地鐵站,就有這副名為「A Syllabus for Stevens」的石板畫作。畫作上雖然寫著一個個書籍的名稱,卻不是學校的書籍,而是一些幽默有趣的題目。

藝術家Shubigi Rao說,早在2015年,她與當時在史蒂芬附近上學的30到40名中學生合作,一同構思有趣好玩的「書名」,而這些名稱都是學生希望在學校能學到的東西。

Shubigi Rao表示,作品所使用的材料與當年學校使用粉筆和黑板相似。她希望路過的學生能夠停下腳步,欣賞文字的幽默。

納比雅 Napier

不必到羅馬,就能讓你欣賞羅馬的建築風格!納比雅站由陸路交通管理局屬下的工程師和建築師負責設計和建造。陸交局基礎設施設計與工程組總署長朱彩鳳分享,該地鐵站的設計靈感來自於羅馬的建築,因此納比雅的天花板的設計是弧形,這樣的設計能夠承擔更高的泥土重量,所以該站使用的柱子非常少。

由於建造該地鐵站時,能夠使用的範圍有限,因此該站的雙向地鐵月台是以堆疊式來建構。

另外,鑒於地鐵站附近是植物園,陸交局因此與國家公園局合作,在地鐵站一個出口處設有一片長滿植物的綠牆。地鐵月台牆上也「畫上」植物園90年代後期和2000年早期的植物種類。

烏節林蔭道 Orchard Boulevard

烏節林蔭道的設計靈感來自地鐵站周圍的醫療中心。48歲的藝術家程楚玲花了十年的時間籌劃並設計出一個巨大的紅色大喇叭, 喇叭周圍是黑色的管道。

「大喇叭象徵心臟,黑色管道就象是血管,把血液輸送到人體各部位,這跟地鐵一樣,將人們送到不同的地方。」

烏節Orchard

烏節站擁有13個出入口,在步行到某些出口時,民眾可以放慢腳步欣賞不同角度的烏節路。攝影師Samantha Mintio使用膠捲相機,從各個角度捕捉烏節路夜景。

其中,民眾可以在地下二層觀賞從低角度拍攝的史各士路,而在地下四層則可以觀賞從高角度拍攝的Ion Sky。

大世界Great World

50年代的大世界遊藝場最繁忙,但如今還有多少人記得?小時候住在大世界一帶的藝術家黃惠燕,對這個地方特別有情感,而她就選擇以報紙報道的形式,來呈現當時在大世界內的娛樂節目。

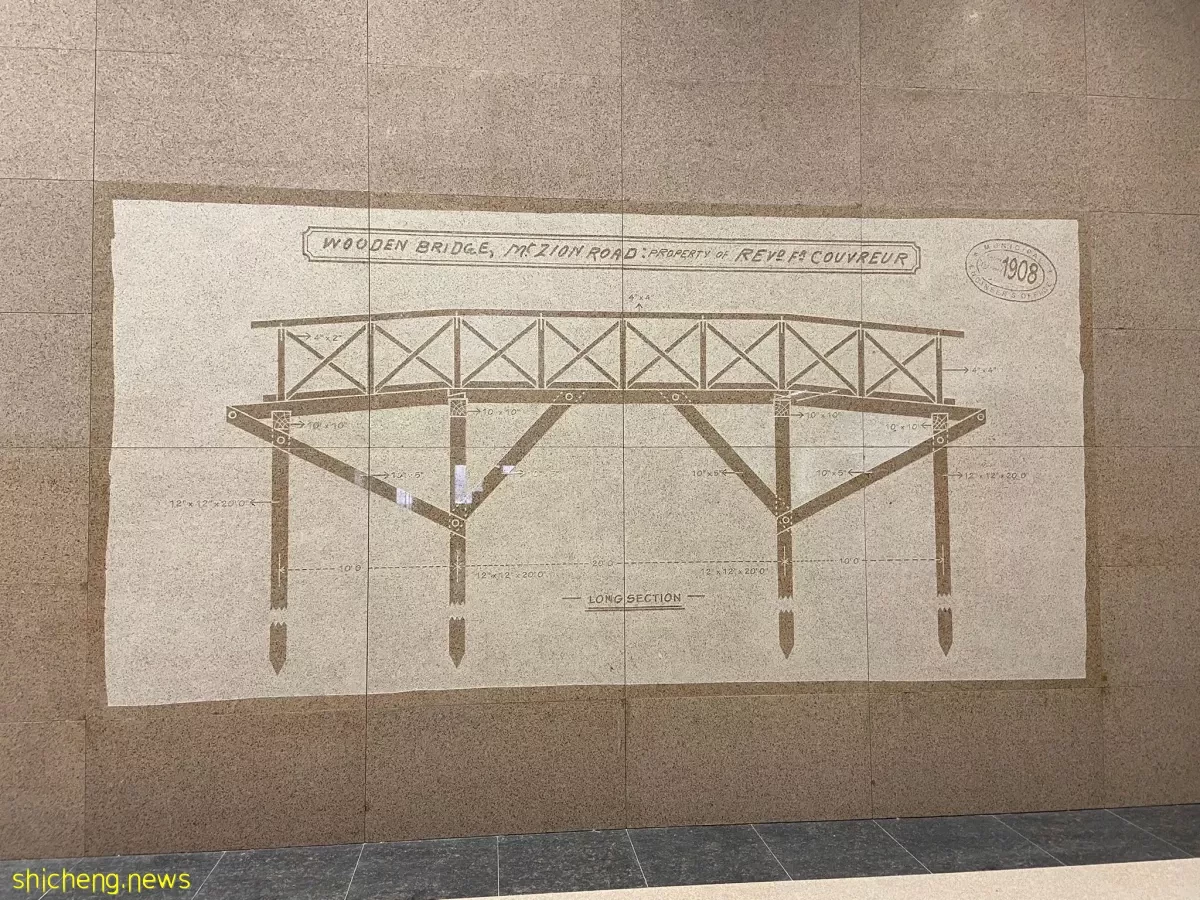

合樂Havelock

時代變化令周圍的建築也跟著改變。合樂早期的建築大家是否還有印象?在合樂站的四個出口的花崗石牆上,分別刻上四個國家檔案館的圖案。負責創作的是一位匿名的藝術家,靈感來自合樂區多年來的發展和重建。在這裡,乘客能夠看到我國在獨立前的城市規劃,與現在的形成有趣的對比。

歐南園Outram Park

喜歡使用鉛筆作畫的Hafiz Osman先召集民眾們把歐南園的點點滴滴拍成照片,之後再把照片中的人事物畫出來,形成一幅歐南園的「地圖」。為了突出物品本身,以及不把焦點放在顏色上,Hafiz選擇不在畫上塗上顏色。他也透露,自己希望看到鉛筆畫在大面積牆上的效果。

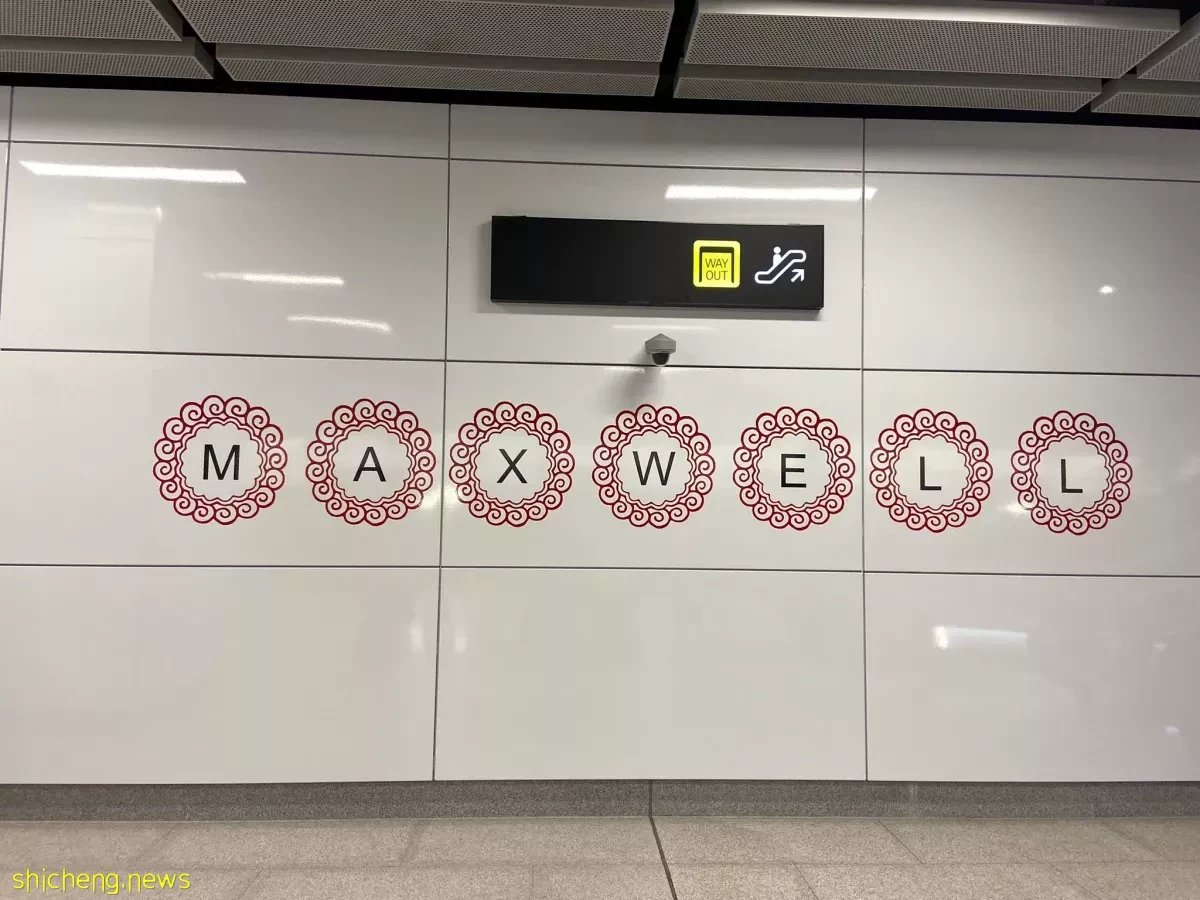

麥士威Maxwell

在牛車水出生的藝術家李志非常喜歡中華文化,因此他在麥士威地鐵站添上華族氣息的藝術作品。

此外,朝麥士威熟食中心出口的牆上也能看到民間早期使用的燈泡,而燈泡上有「民以食為天」的字眼。

珊頓道Shenton Way

上班族群每天忙碌奔波、追趕地鐵,心臟仿佛跟著股市起落。藝術家郭捷忻在市區觀察了兩個星期,再畫出所觀察的場景,她希望上班族能夠通過畫中的人看到自己的身影。

濱海灣Marina Bay

濱海灣站這幾幅黑色3D的藝術品,是51歲的陳玲娜使用炭筆在紙上作畫後被放大而成。她選擇炭筆畫出商業區的某些角落,是希望人們看了後能夠產生聯想,讓他們想跳進畫中,逃離現實生活。

濱海灣花園Gardens By the Bay

濱海灣花園肯定讓人們想到不同種類的花卉,不過,負責設計該站的兩名畫家卻選擇不直接畫花,而是畫出植物的影子。其中一名畫家駱建偉說,他想把作品以低調的方式呈現,因此選擇畫出香料和植物的影子。