一名建築工人在沒有繫上安全帶的情況下正從屋頂跳下鷹架,這項危險行為可能導致他被絆倒,甚至從高處摔下。(人力部)

作者 李國豪

我國政府曾在2018年宣布最晚要在2028年實現每十萬員工中,工傷死亡案例少於一起的目標,以達到和德國、荷蘭、英國等先進國家一致的水平。

然而今年初至今本地工作場所意外頻頻見報,截至周三(24日)已有34人死於工傷事故。

2022年剛過八個月,死亡人數就已超過2020年全年的30起,也逼近去年全年的37起。

最新一起意外發生在本周一(22日),一名38歲孟加拉籍工人在位於先驅路的吉寶船廠意外墜海,屍體兩天後被發現。

眾多工傷事故當中,又以建築業的發生頻率最高。今年至今的34起死亡事故中,有12起來自建築業,占死亡人數近四成。

除死亡事故,今年上半年共發生了84起工地重傷意外,同時是自2014年以來表現最差的一年。

建築業的工地死亡事故最多。(聯合早報)

政府有何因應措施?

工傷事故頻頻發生,顯然已使前述工作場所安全目標蒙上陰影。

目前,政府的因應方式主要分為兩個面向。

首先是加強執法力度,國防部兼人力部高級政務部長扎吉哈前天(25日)透露,當局今年第三季的稽查次數是去年同期的 兩倍。

每起違例事件的罰款也從1000元提高到2000元,以更嚴厲對付安全與衛生管理水平不達標的僱主。 其次,政府也進一步加強CheckSafe電子服務,以鼓勵業界對安全與衛生措施負起更大責任。

過去,發展商可透過這項電子服務查詢建築公司的安全記錄,如今推出的加強版,則進一步擴大至所有領域,可供查詢包括交通、餐飲和教育等行業的安全紀錄。

CheckSafe電子服務增加的新功能還包括可查詢一家公司在過去三年是否有接獲停工令等記錄,以及從原有可一次比較五家公司,增至一次比較十家。 扎吉哈表示,這些加強措施能讓發展商充分考量合作承包商的安全紀錄,繼而形成良性循環,促使各方更重視安全環節。

蔡厝港一處興建中的組屋於7月7日發生工傷死亡意外。(聯合早報)

疫情後趕工緻意外頻傳

本地工傷事故頻率激增,部分原因與疫情後復工的壓力有關。 不少公司需趕進度完成被疫情耽誤的工程,加上人力依舊短缺,導致趕工情況增加。

人力部長陳詩龍早前曾表示,今年許多致命工傷意外的死者都是受過訓練的員工,因此事故發生更多與趕工有關,而非訓練或經驗不足。

然而,趕工並不意味著僱主可以罔顧工地安全。

《海峽時報星期刊》日前訪問的安全顧問強調,相關公司應主動改善工作場所安全,儘管這會增加成本,但公司應將之視為一種投資。

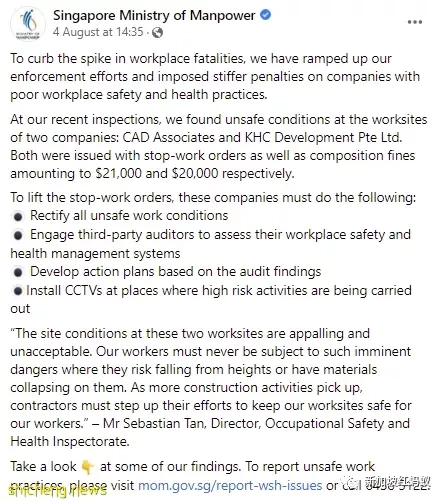

人力部本月初也罕見在面簿直接點名批評兩家罔顧工地安全的公司。

當局勒令被點名的兩家公司在安全情況改善前停工,同時分別處以2萬1000新元和2萬新元的罰款。

政府和發展商應賞罰並重

當局採取嚴厲措施對付忽視安全環節的公司固然值得稱許,但胡蘿蔔加大棒,賞罰並重雙管齊下,應能更有效提升安全水平。

一些發展商如吉寶置業(Keppel Land)和城市發展(City Developments)已推出獎勵計劃。在計劃下,安全和衛生方面表現良好的承包商可獲得附加獎金,新加坡產業發展商公會(REDAS)亦鼓勵旗下會員採取類似獎勵制度。

不過,政府方面至今並未提供類似誘因。 有網民就建議,除了現行的懲罰措施,當局或可考慮推出獎勵制度,讓安全紀錄良好的公司可獲得人頭稅減免等獎勵。

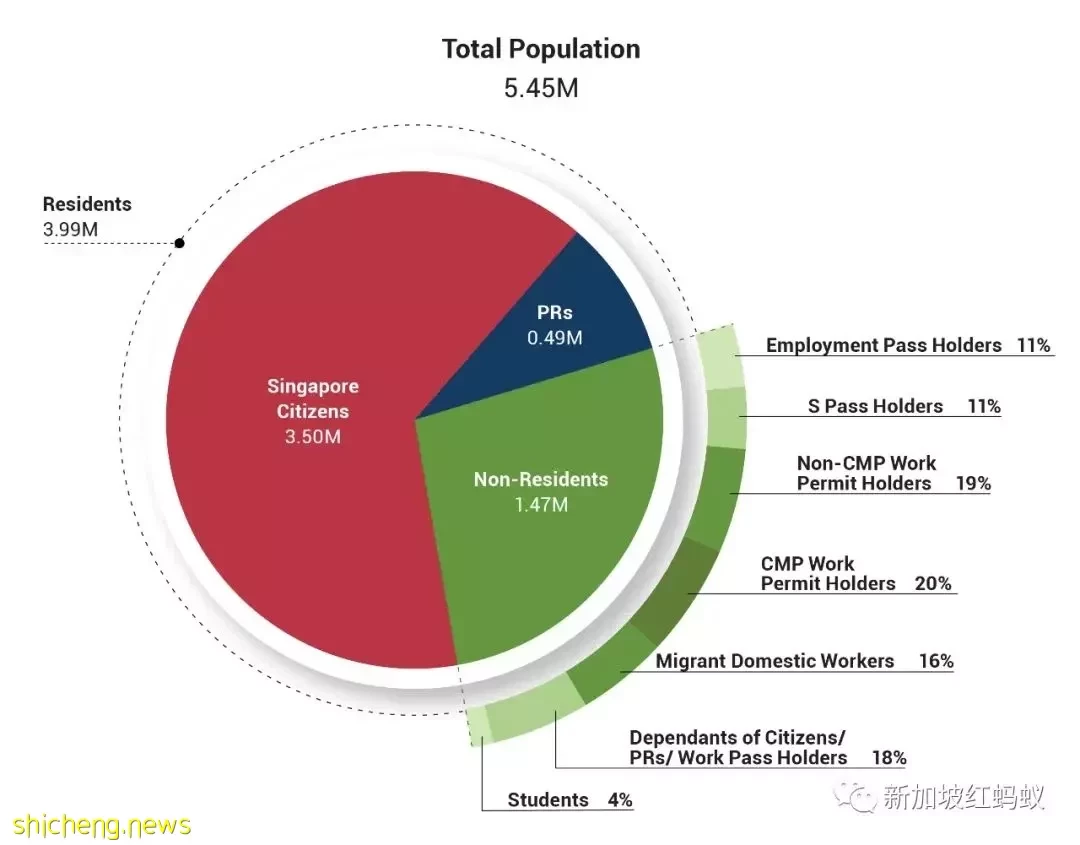

截至去年6月的官方人口數據顯示,我國545萬人口當中,有147萬人是非居民。非居民人口中,有多達20%是建築、海事船廠與加工業(CMP)的工作準證持有者。

(新加坡統計局)

數十萬名客工從事著國人避而遠之的高風險勞力活,為新加坡人建設家園。

每一起工傷意外都令人心碎,作為一個包容性社會,為勞工塑造更安全的工作環境,政府、資方與本地社會責無旁貸。