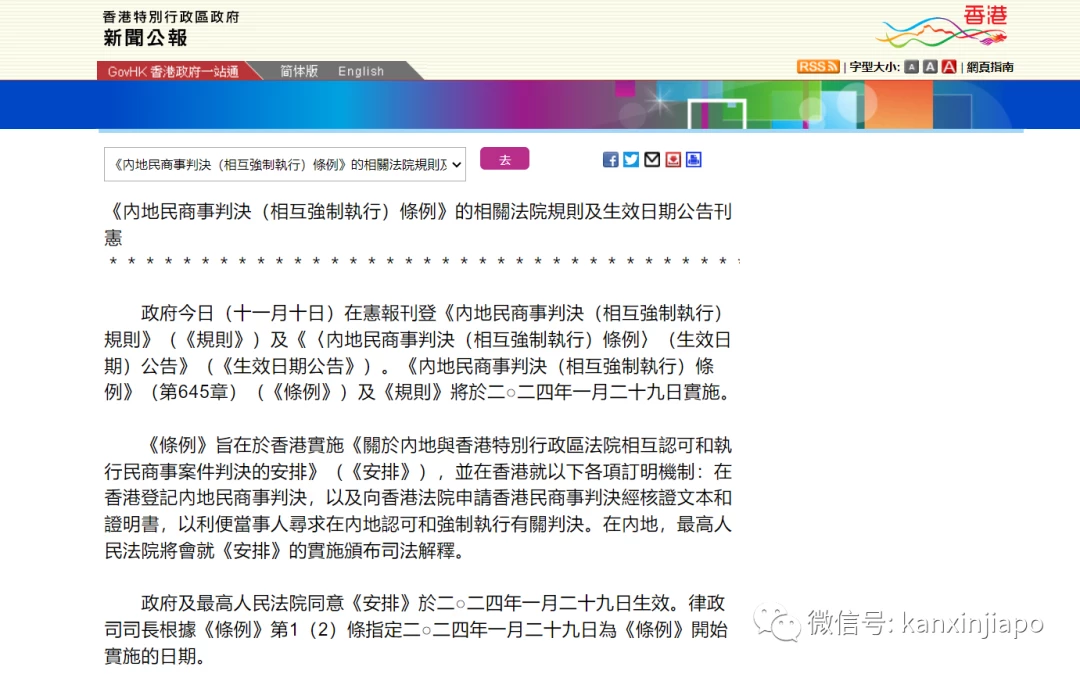

本月初,香港特區政府宣布,中國大陸與香港特區相互認可並強制執行民商事判決,將於2024年1月29日實施。

新條例只限於民商法,對於婚姻糾紛、遺產分配、智慧財產權與破產等訴訟並不包括在內。

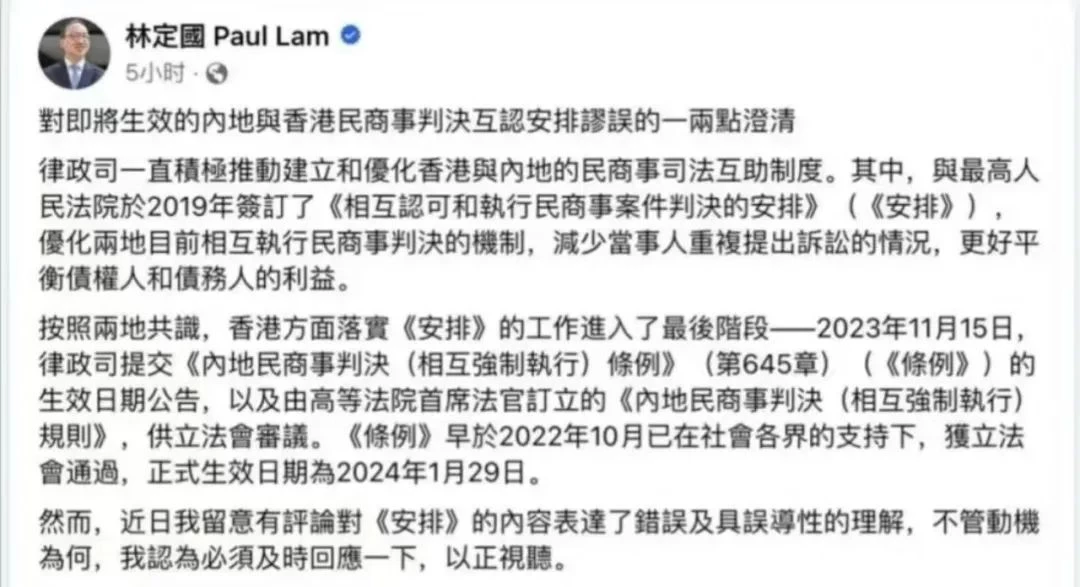

此消息一出,網上有很多對次條例錯誤的解讀。香港律政司司長林定國在社交媒體說明: 當互認安排生效後,內地判決並不會 「自動適用於香港,也不會出現共享司法信息的情況」。

中國大陸的判決會「自動適用於香港特區」,而香港特區法院「可以根據中國大陸的判決結果,不用重新審理,直接強制凍結「當事人」的香港特區資產?

這是完全錯誤的理解。當《安排》生效後,中國大陸判決並不會在香港特區自動生效,因為中國大陸判決的勝方必須向香港特區高等法院原訟法庭提出申請,登記有關判決。

而提出申請後,香港特區法院必須信納該判決符合《條例》的要求(例如該判決是真確及在內地已經生效),才可發出登記令。

更重要的是,登記人必須通知判決的另一方當事人,讓其考慮是否要按《條例》向香港特區法院提出作廢登記的申請。

如果登記令沒有被作廢,當事人才可以以中國大陸法院判決為基礎,通過其他法律程序進一步申請在香港特區強制執行相關的內地判決。

兩地將會「共享司法信息」?

事實上,這項條例只涉及兩地民商事判決的相互認可和執行,而申請人必須向原審法院申請判決書副本和證明書,再提交予另一地法院申請執行,這個申請執行判決的機制絕非由兩地司法機構交換資訊,因此並不會出現「共享司法信息」的情況。事實上,相關安排在香港特區並非新鮮事,亦符合國際原則。

在普通法下,當事人一直以來都可以在香港特區以外的其他普通法地區,例如新加坡、英國、澳大利亞等,申請認可和執行在其他司法管轄區(包括中國大陸)法院作出的判決。

舉例來說,正如按中國與新加坡在2018年簽訂的相關諒解備忘錄中所確認,新加坡法院可按普通法原則,承認及執行內地法院判決。實踐中,確實已有中國大陸法院判決獲新加坡法院批准在新加坡執行。

中國法院的判決可否在新加坡執行?

中國法院的判決也是可以在新加坡執行的。

早在1997年,新中兩國就簽署了司法協助條約,並在1999年6月27日生效。

雙方在民事和商事方面相互提供的司法協助,包括送達司法文書、調查取證以及承認與執行仲裁裁決。

2018年,新中兩國進一步簽署了《關於承認與執行商事案件金錢判決的指導備忘錄》,重申新加坡法院可以執行中國法院的判決。

為了執行中國法院的判決,債權人得先向新加坡法院提交訊令狀,啟動訴訟程序。

如果債務人沒有回應,申請人即可獲得法院的缺席判決。如果債務人做出回應,申請人則必須提交陳訴書,列明訴求依據提交法院。

需要強調的是,即使債務人提出抗辯,新加坡法院也不會對中國法院的判決做實質性的審查。

在大多數情況下,債權人都會獲得無需審理的即決判決。接下來,債權人就可以通過新加坡法院執行在中國的判。

這種情況不久前就有發生,2022年11月1日,債權人CZD向新加坡高等法院申請, 向債務人CZE執行在中國法院的判決。2022年11月2日,新加坡高等法院批准了強制執行令。

2022年12月14日,債務人CZE申請撤銷執行令,理由包括執行該裁決將違反新加坡的公共政策。

2023年4月5日,新加坡高等法院就此案作出判決,駁回債務人CZE撤銷強制執行命令申請,承認並執行北京仲裁委員會作出的裁決。

新加坡法院官網,中國外交部官網丨圖源