不得不說,大多數新加坡人對擁車證價格頻頻飆高早已麻木。哪天不漲了,說不定才是新聞。

就在本周三(4日),公開組成價首度飆破15萬新元,大型及豪華車組成價也創下14萬6002新元的新高,只有中小型汽車組成價微降1%,報10萬4000新元。

但麻木不代表不需要,純粹是這種需要太遙不可及,而不敢多想。

新加坡公共運輸系統發達,或許對一般人來說,單靠地鐵巴士通勤工作、出門採購或消遣娛樂都不成問題,公共運輸已足夠便利,也許心中有個擁車夢,但汽車終究只是個附加品。

對一些有老人小孩的家庭而言,汽車卻是必需品,沒了它可能會有種種不便。

例如家中有年幼孩童的,若是出門的時間長一些,勢必得大包小包,尿布、嬰兒車等不一而足,搭乘公共運輸麻煩不少。

家中有行動不便老人家的,要帶著他們在地鐵站與巴士站之間走動,有時也有點強人所難。

但為了避免土地有限的新加坡過於擁擠,加上近幾年漸獲重視的減碳需求,透過將擁車成本保持在高檔以調控汽車數量,國家方針如此也是無可厚非。

想要彌補公共運輸的不足,就只能另闢蹊徑。

公共運輸系統基本上已能滿足大部分國人的出行需求。(聯合早報)用車不擁車

私召車和德士是其中一種解決方式,但它們有著點對點的局限,如果當天要去的地點「有點多」,未必是划算的選擇。時間上也無法全盤掌控,尖峰時段可能面臨車資飆漲或找不到車的情況。

如果有個既無須負擔「擁車」成本,又能享受「用車」便利的折衷方案,無疑將是有用車需求人們的福音。

共享汽車符合了這種「用車不擁車」的條件。

所謂的共享汽車,指的是短期租車。

如果某人一周或許只有那麼一兩天,也許是家庭日出遊,也許是三兩好友相約出門而需要用車,其他不需要扶老攜幼的時候,大可乘搭公共運輸上下班或出門採買。

那他就是共享汽車主打的客群。

在本地,比較有名的共享汽車業者有GetGo、Tribecar以及BlueSG等公司。

這些業者近年來需求大增。

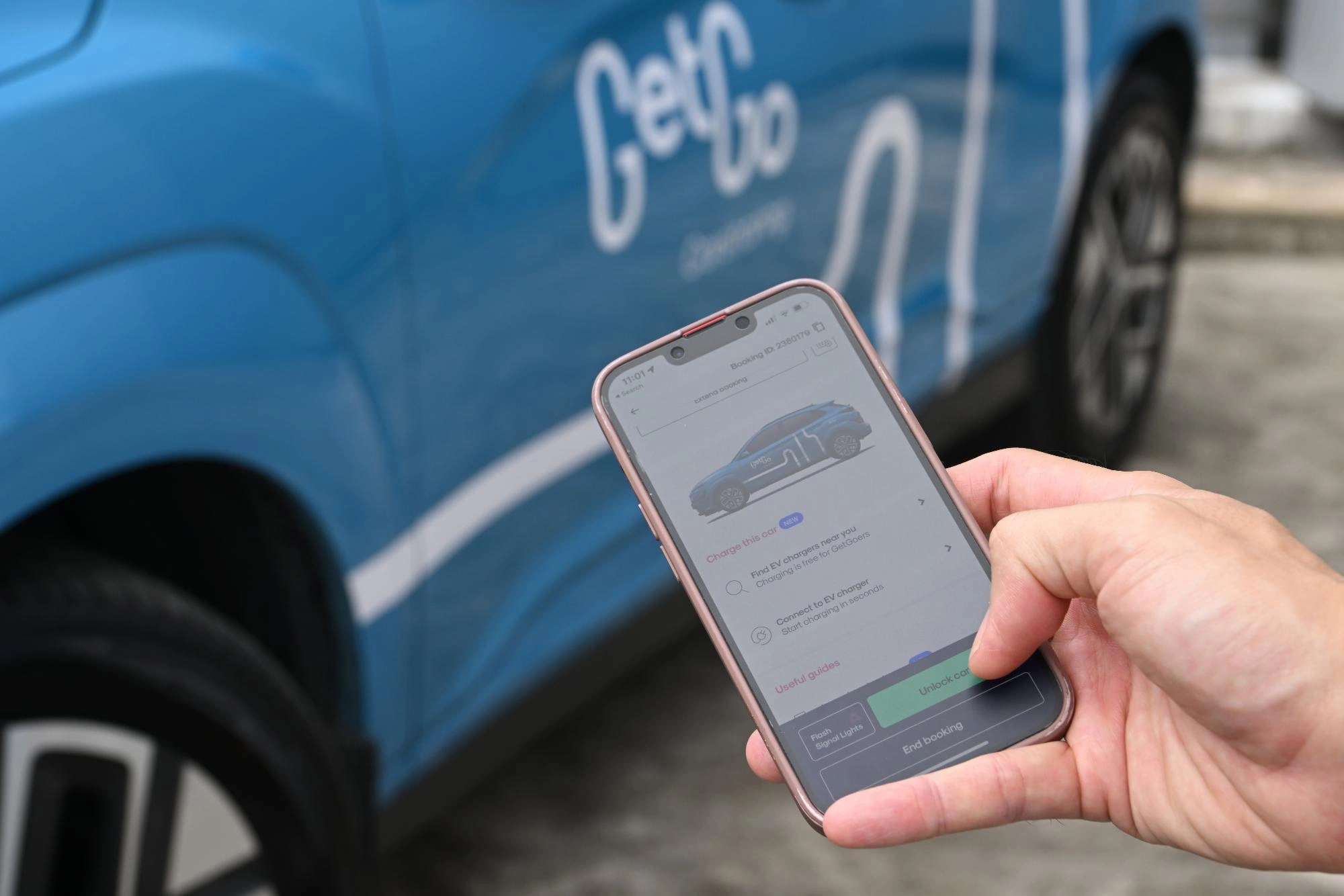

據《聯合早報》報道,其中一家業者GetGo旗下有2200多輛車子,其用戶在短短兩年翻了好幾倍,從初期1萬人增至目前超過25萬人,其中有近5萬人每個月會多次向該公司租車。

該公司的租車率,從第一年運作的月均3萬次增至目前的15萬次。

創辦人兼執行董事卓庭豐告訴亞洲新聞台,新加坡的共享汽車市場仍有很大的發展空間。

他說,目前本地每八座組屋平均有兩到三輛共享汽車可供消費者使用,但人們的需求遠高於此:

「根據我們的市場觀察和新加坡的通行需求,新加坡至少需要有1萬至2萬輛共享汽車,如此一來在每個組屋停車場有5到10輛共享汽車供租用。」

業者稱本地目前的共享汽車數量尚不足以應付本地逐漸增加的需求。(GetGo)共享汽車仍有不足

與此同時,作為本地新創產業,共享汽車業者仍有不少難題有待解決。

共享汽車最常被用戶詬病的是衛生問題。

據紅螞蟻小夥伴岳母的反饋,比較常見的狀況是有部分不為他人著想的用戶會把車內搞得髒亂無比,地毯滿是泥沙,喝完飲料還把杯子留在車廂里。

尖峰時段難訂車、借還車地點太遠也是用戶經常投訴的缺點。

本地共享汽車業者仍有不少難題需要解決。(海峽時報)

值得強調的是,儘管需求大增,但和其他新創產業一樣,共享汽車遠遠還未達到撈得風生水起的境界。本地規模最大的GetGo最近兩年才開始獲利,但獲利幅度有限。

共享汽車模式能否在本地長久存在,迎合「用車不擁車」人們的需求,還有待觀察。

放眼未來,相關業者必須進一步藉助科技,包括利用相關數據分析國人用車模式,優化效率,讓共享汽車變得更方便、更便宜、更可靠,才有可能進一步擴大在業者口中深具成長潛力的本地市場。

但最起碼,有需求就會供應的市場原理,相信會是共享汽車模式立足本地的底氣。

畢竟眼下這是大部分新加坡人距離擁車夢最接近的一種方式了,無法擁車,至少還能用車。