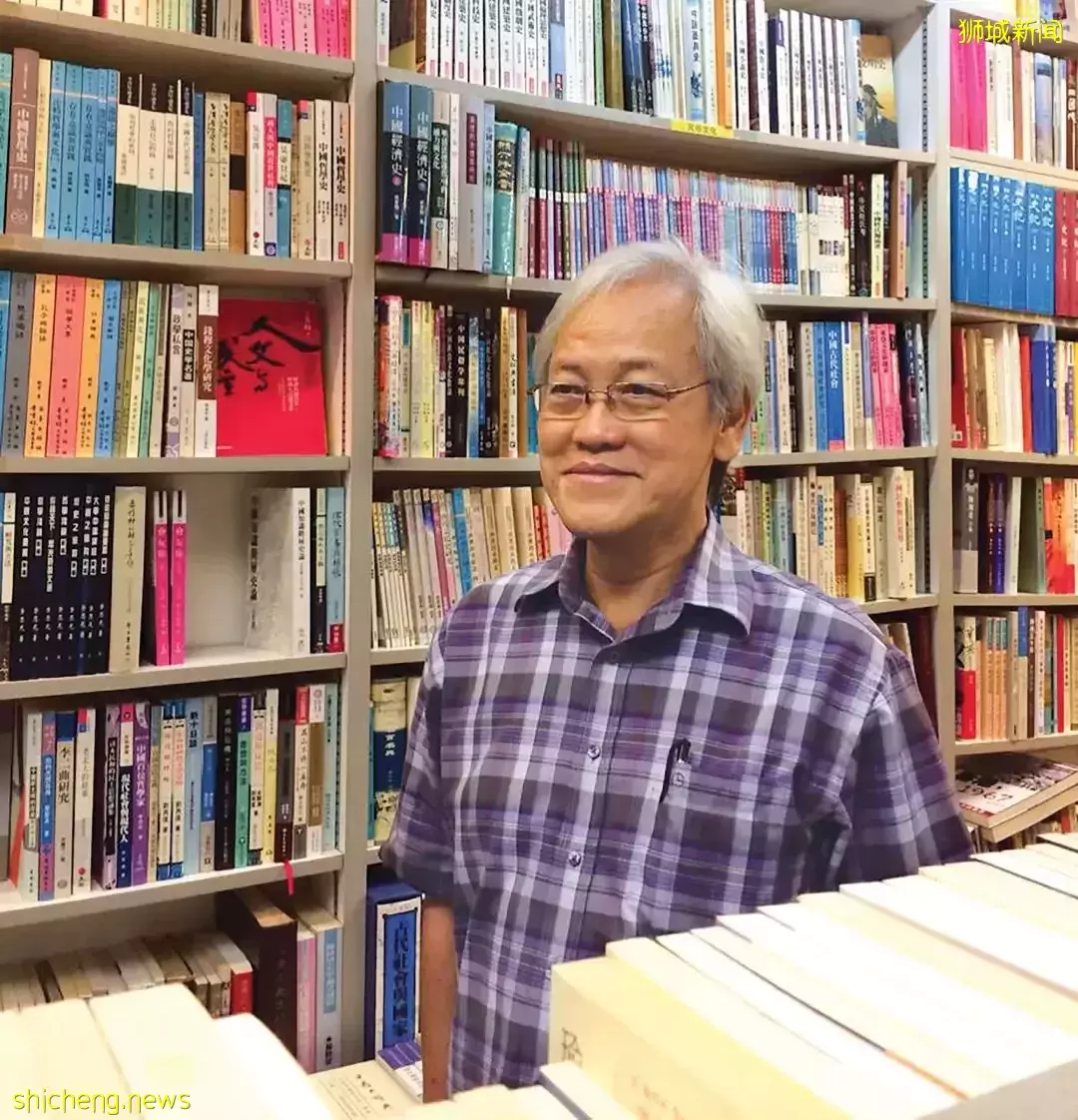

英培安

尋根問祖

培安從來不曾見過自己的爺爺奶奶,連聽說過都沒有,但他很早便知自己祖籍廣東新會。

「跟維新先驅梁啟超同鄉。」斷文識字的父親留給他的就這幾個字。隨著年歲的增長,培安終於拼湊出了父親早年的故事,也明白了他終日沉默寡言的原因。

不得不提起那場慘絕人寰的戰爭:七七事變爆發後的一年零三個月,侵略者的鐵蹄即踏至南方大都會廣州城下,百多公里外的新會早已人心惶惶。

「趕緊逃吧,不然沒命了。」似乎所有的人都在為逃亡做準備。

但又能逃去哪裡呢?

「不如我們下南洋吧,遠離戰爭,遠離亂世。」已為人夫人父的英士光權衡再三後,做出了這個大膽的決定。

但拖家帶口漂洋過海談何容易,何況那個幾乎完全陌生的地方能否保全性命還是個未知數。

於是他只好揮淚告別妻兒,隻身經香港前往獅城探路,準備安頓下來後再接他們母子三人前來。

但誰知這一別竟成了永訣。

妻兒杳無音訊,故土戰火連綿,彈丸之地的新加坡不久之後也慘遭侵略者的蹂躪。此時的英士光結識了同樣來自廣東的陳先生,陳先生頗為賞識士光的才識,於是把自己的女兒陳寬許配於他,士光與陳寬結為夫妻,開始了新的生活。

1947年1月26日,他們的長子培安出世,三年後又添多了個女兒,新會英家開始在南洋開枝散葉。

成長歲月

培安一家住在小坡大馬路(今橋北路)一家店屋的二樓,樓下是母親經營的海芳咖啡館,而在馬拉峇街開了家小中醫館的父親則經常出國行醫。

每天一大早,母親即起身開店,她把年幼的培安放在椅子上,讓他自己啃麵包。乖巧的培安從來不哭不鬧,他安靜地看著周圍的一切,安靜地等待父親回來。父親雖然少言寡語,但他非常疼愛這個靈氣十足的兒子,總覺得這個兒子跟自己心靈相通,每隔一段日子,他就會買幾本童書給培安。

八歲那年,父親把培安送進了住家附近的公教中學(小學部),雖然入學前已開始讀書認字,但培安並不喜歡坐在課堂里讀死書。及至升上中學,他在學業方面依然沒什麼過人之處,但父母從未因此而責備或冷落他。

「他是個特別的孩子。」父親對母親說。

「由他自己發展吧。」母親如此回應。

培安依舊無拘無束地做著自己喜歡的事:讀華文書、看華語電影、寫華文故事。那時父親給他買了很多漫畫和故事書,培安熱衷重寫裡面的故事,他把自己喜歡的情節加入其中,並按照自己的意願改變故事的結局,寫好後就偷偷藏起來,那是他跟自己玩的遊戲。

培安真正的寫作生涯始於詩歌創作。那一年他讀中二,一次作文課上,老師要同學們寫一篇散文,培安即興寫了一首題為《晚霞》的詩歌交了上去,結果得了高分,後來他把這首詩作投去報章的學生副刊,不想竟被登了出來。首次投稿即大功告成,這讓他對詩歌的興趣大增,他開始大量閱讀起徐志摩、聞一多、力匡等名家的詩篇來。與此同時,受魯迅小說《孔乙己》的影響,他創作出了自己的第一篇短篇小說《一個工人》,這篇小說同樣得以在報章發表。

中三那年開學時,他接受華文老師的建議,轉去不那麼重視學業成績的衛理中學。在那裡,他依然專注於閱讀,並在台灣著名現代派詩人楊牧及瘂弦的影響下繼續詩歌創作。他的詩歌除了刊載於公教中學校刊《學文》,也頻頻出現於當時的《學生周報》、《蕉風》、《當代文藝》、《星洲日報》等刊物。也因此,他受到《學生周報》主編姚拓先生的賞識。

這一時期,他跟同樣喜愛詩歌創作的吳偉才成為知交。偉才家在培安家斜對面,他們時常交流詩作,也時常在月黑風高的海邊高談闊論,酣暢淋漓。

墜入愛河

中學畢業後,培安進入義安學院修讀中文。在這裡,他遇到了一批來自台灣的學者,他們文學造詣深厚,教學水平一流,教培安新文學的李辰冬教授即為其中之一。李教授十分欣賞培安的才華,也充分尊重這個想法獨特的高足,培安在自由奔放的氛圍中才思泉涌。1968年,他的第一本詩集《手術台上》出版,其中長達150行的詩作《手術台上》一氣呵成,隻字未改,功底之深厚可見一斑。

這本極富想像力的詩集倍受好評,年輕的英培安聲名鵲起。

同年,他創辦了現代文學雜誌《茶座》,並擔任主編。

也就在這一年,《學生周報》主編姚拓自吉隆坡前來會見投稿該刊物的新加坡詩人,地點在友聯書局,培安是被約見者之一。

此時,16歲的吳明珠就讀聖尼格拉女中,她跟喜愛寫詩的同窗吳小蝶交情深厚。小蝶對培安仰慕已久,聽聞詩人雅聚友聯書局,即拉著明珠一同前往「看作家」。

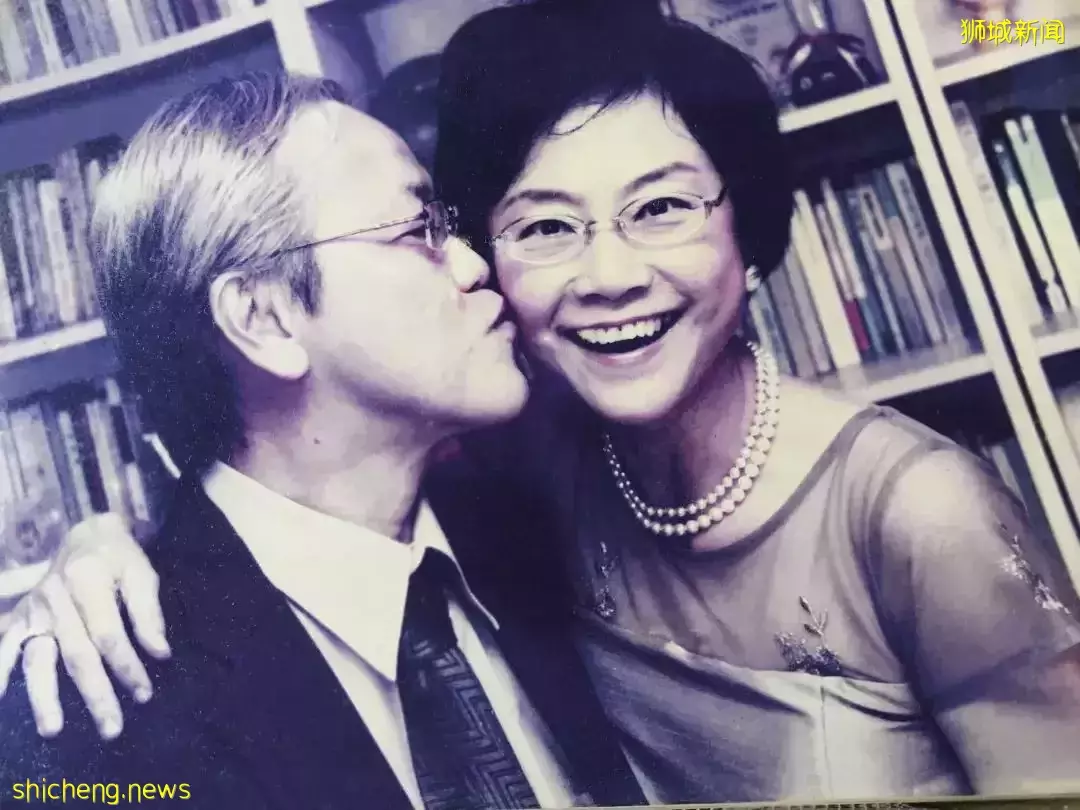

英培安吳明珠夫婦合影

「一頭濃密的卷髮,雙眼炯炯有神,身穿一套夢特嬌針織短袖上衣、一條黑色長褲,講一口漂亮的華語。」「智慧且有人情味,叛逆中自有一種自律。」情竇初開的明珠對培安一見鍾情,半個多世紀前的一幕成為她生命中的永恆。

「我先追他的。」明珠毫不諱言。

成為明珠男友的培安以其睿智及幽默贏得明珠弟妹們的喜愛,但在母親眼裡,這個決心以寫作為志業的年輕人並非理想的女婿人選。

「他將來拿什麼養你?你會吃苦的。」母親力勸明珠,苦口婆心。

「我自己會養自己啊。」明珠如是作答,毫無回心之意。

義安學院畢業後,培安入兵營服役,明珠進國家初院繼續學業,熱戀中的他們書信不斷,情意綿綿,但多數話題總也離不開文學。

共同的愛好和理念把他們緊緊連在了一起,交往愈深,明珠對培安的崇拜之情愈烈。墜入愛河的培安對小自己五歲的明珠亦寵愛有加,每個周末都帶她去武吉知馬大馬路旁的速食店吃盛在藤籃里的炸雞。

國家初院畢業後的明珠考入新加坡大學社會科學系。主修社會工作的她大學畢業後成為一名專職心理輔導員,9年後進入《海峽時報》擔任雙語版記者。她不但養活了自己,也成為了培安的堅強後盾。

1976年,被明珠一眼看中的這個男人成為了她的另一半。

無妄之災

1973年,服過兵役的培安創辦了又一文學雜誌《前衛》並擔任主編,其中針砭時弊的嬉笑怒罵式雜文皆出自培安之手。不久之後他在美芝路的黃金大廈開設了一家書店——前衛書店,售賣左傾書籍及地方戲卡帶。

次年,他的詩集《無根的弦》及雜文集《安先生的世界》面世。兩年後(1976年)他將前衛書店出售,轉而在布業中心大廈開設了草根書室。

無論辦雜誌或開書店,原因只有一個,那就是對於華文書籍的喜愛。

「方便閱讀。」培安這麼說。他的手裡捧著書,身前身後擺滿了書。也因此,那些喜愛華文書籍的讀者慢慢聚攏在他的書室。但他怎麼都沒想到自己會因此而遭受無妄之災。

1977年11月的某一天,培安被內安局工作人員帶走,他們懷疑他跟馬共地下組織——馬來亞人民解放陣線有關聯。

後來才知道,原來有位解陣黨員通過明珠認識了培安,並時常流連草根書室,培安因而受到牽連。

雖然四個月後因查無實據而被釋放,但培安卻被內政部圈定不可在敏感機構如報館與電視台工作。求職無果的培安只好以孔大山為筆名替報館寫專欄,鬻文為生,命中注定。

職業作家

1980年,草根書室關閉,培安全身心投入文學創作,「職業作家」成為他的唯一標籤。

「我是被逼的。」聽起來好像確是這麼回事。

此後的十餘年間,他的雜文《說長道短集》(1982)、《園丁集》(1983)、《人在江湖集》(1984)、《拍案集》(1984)、《破帽遮顏集》(1984)、《敝帚集》(1984)、《風月集》(1984)、《瀟灑集》(1985)、《翻身碰頭集》(1985)、《身不由己集》(1986)及短論《螞蟻唱歌》(1992)先後問世。

此外,1983至1986年間,他曾在有線電台「麗的呼聲」做編劇,廣播劇《大山與培培》深入人心,廣受歡迎。

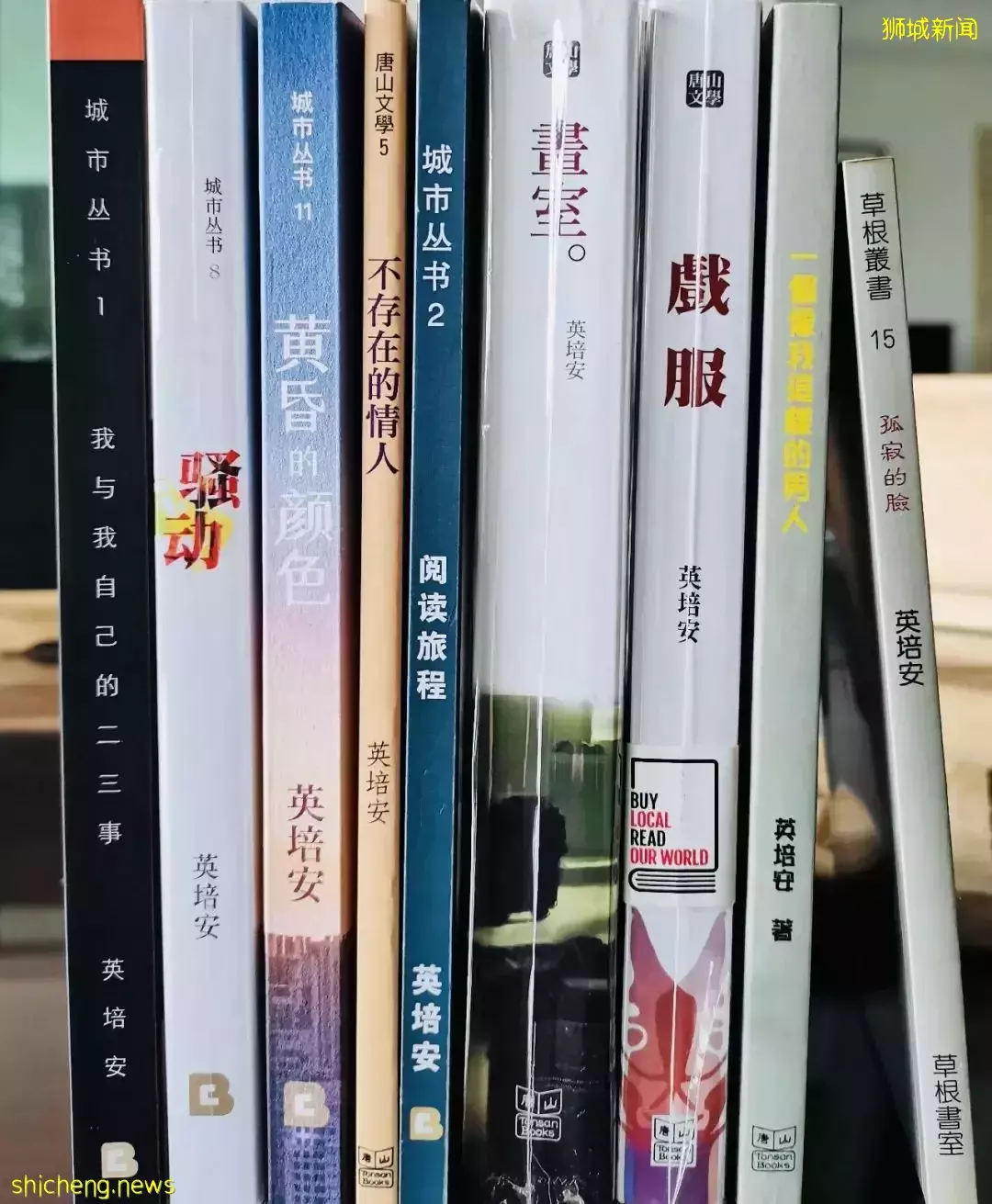

1985年,醞釀8年之久的以自己為原型的短篇小說《寄錯的郵件》問世,這篇再現當年那段被「好心」拘禁事件的文學作品備受好評。以此改編的同名短劇於1993年在新加坡藝術劇場公演。《寄錯的郵件》後來收錄於他的短篇小說集《不存在的情人》(2006年版)。

1987年,他的第一部長篇小說,亦即新華文壇的第一部長篇小說——《一個像我這樣的男人》問世,次年,該小說獲頒新加坡書籍獎,培安在本地文壇的地位由此奠定。1989年,他的中篇小說《孤寂的臉》問世,這兩部小說相互關聯,後者是前者的深入與延續。

1994年,培安旅居香港,為香港《明報》《星島日報》《成報》等報刊寫專欄。

次年回返新加坡後,培安在橋北路重開草根書室,專營文史哲書籍。這個獨立書室很快成為本地的文化地標,英培安也成為一面鮮明的旗幟,在他的四周,熱愛華文文學的各路人馬再次聚攏。他們或手不釋卷,或奮筆疾書,用自己的側影或背影點綴著這座被稱文化荒漠的花園城市。

不斷有慕名而來的文藝青年在草根書室打假期工,後來經營城市書房的陳婉菁最初也是周末前來兼職,後則成為草根的全職職員。2014年8月,草根轉讓給三位林姓文化人(林仁余、林永心、林韋地),搬至武吉巴梳路。2016年,婉菁在原草根書室附近的橋北中心三樓開設了城市書房,售賣中英文書籍,也承接了英培安出版的著作,延續了他出版優質紙書的理念,陳婉菁成為了英培安的傳承者。

經營書店的同時,培安專攻起長篇小說來。

新加坡有文壇

2002年,培安寫出了自己的第二部長篇小說《騷動》,內容跟上世紀五十年代的學生運動有關。

次年,他榮獲新加坡最高榮譽之文化獎(文學類)。

2004年,他的長篇小說《騷動》榮獲新加坡文學獎。

2006年,他的第三部長篇小說《我與我自己的二三事》出版併入選該年度《亞洲周刊》十大中文小說。

兩年後,該部長篇獲頒新加坡文學獎。

2007年,他開始動筆創作自己的第四部長篇小說《畫室》,四年後(2011年),這部上乘之作付梓成書,同年入選《亞洲周刊》十大小說,次年獲頒新加坡文學獎。

2013年,培安獲頒東南亞文學獎。同年,他受邀擔任南洋理工大學首屆駐校作家。

2014年,《畫室》義大利文版問世,培安受邀出席義大利古城曼托瓦文學節。

2015年,他的第五部長篇小說《戲服》出版,同樣入選該年度《亞洲周刊》十大中文小說。

這個以寫作為生的男人用自己的行動和實力證明了一件事,那就是新加坡有文壇,新華文壇不容小覷。

背後的女人

跟所有成功的男人一樣,英培安的背後也站著一個偉大的女人——他的妻子吳明珠。

雖然母親曾擔心明珠跟著培安受苦,但明珠臉上的滿足和喜悅藏都藏不住。

「傳世之作你一定寫得出。」婚後的明珠對培安的崇拜之情有增無減。

英培安部分作品

工作中的明珠雷厲風行,獨當一面,回到家則成為培安的忠實粉絲——他作品的第一讀者、他靈感的泉源。

有明珠相伴,培安的文學之路不孤單。

「寫長篇吧,別浪費自己的才華。」明珠不止一次在培安耳邊輕聲細語。當培安的第一部長篇問世後,已成為雙語記者的明珠就萌生了幫他翻譯成英文的念頭。1993年,《一個像我這樣的男人》英譯本面世,譯者吳明珠。

後來,明珠還翻譯了培安的長篇小說《畫室》、短篇小說集《不存在的情人》及54篇詩作。

這個女人確實了不起,這個了不起的女人還給培安生了個聰明靈巧的女兒可為。這個繼承了培安音樂細胞的女兒小小年紀即彈得一手好鋼琴,女兒伴奏培安高歌的場景成為這個三口之家最為溫馨的畫面。可為後來負笈英國伯明罕大學,獲取音樂學學士學位。

「生一個就好,多了負擔重。」好心的婆母告訴明珠,明珠笑而不語。

「我是個工作狂,不再多生是因為我不想被拖在家裡。」明珠眨巴著眼睛,一副淘氣樣兒。

不願被拖在家裡的明珠快快樂樂地幹著自己的工作,才華橫溢的培安安安靜靜地進行自己的創作,培安的每一部作品都是對明珠的獎賞。

「培安風趣幽默又善良溫和,跟他在一起實在太快樂了。」明珠的臉上閃耀著少女般的光芒。

最後的英培安

2007年,培安被確診罹患前列腺癌第四期,因癌細胞已擴散,無法動手術,只能電療及化療。