新加坡教育部長黃循財3月4日在國會參與新加坡綠色發展藍圖辯論時宣布,教育部將在所有中小學和高中推行「生態永續計劃」。

新推出的生態永續計劃(Eco Stewardship Programme)從「課程」(Curriculum)、校園(Campus)、文化(Culture)及社區(Community),四個「C」方面著手,向學生灌輸環保和氣候變化等知識。

課程Curriculum

教育部將更新並深化科學和人文科目的課程,例如:更新版的小學社會知識課程教導如何學生善用資源和保護環境,中學低年級和高年級的科學課程分別灌輸可持續性的相關知識和探討環境課題等。

中學高年級和高中的地理課程會讓學生了解我國面臨的環境問題、區域的創新方案,以及可持續城市發展的重要性。

校園Campus

學校會加強基礎設施,如:種植更多樹木、採用節能科技、使用LED燈泡等。

文化Culture

學校也會推出環境相關的課外活動,並通過應用學習項目讓學生掌握相關知識,鼓勵學生養成環保好習慣。

社區Community

校方將同社區合作,讓學生有更多機會參與相關的志願活動,同時了解環保和可持續發展的工作機會。

除了修訂課程外,教育部從今年4月到2023年,將在四所學校推行試驗計劃,落實環境可持續發展概念。

這四所學校是:

伊萊雅園小學(Elias Park Primary School)

彌陀學校(Mee Toh School)

立才中學(Commonwealth Secondary School)

淡濱尼中學(Tampines Secondary School)

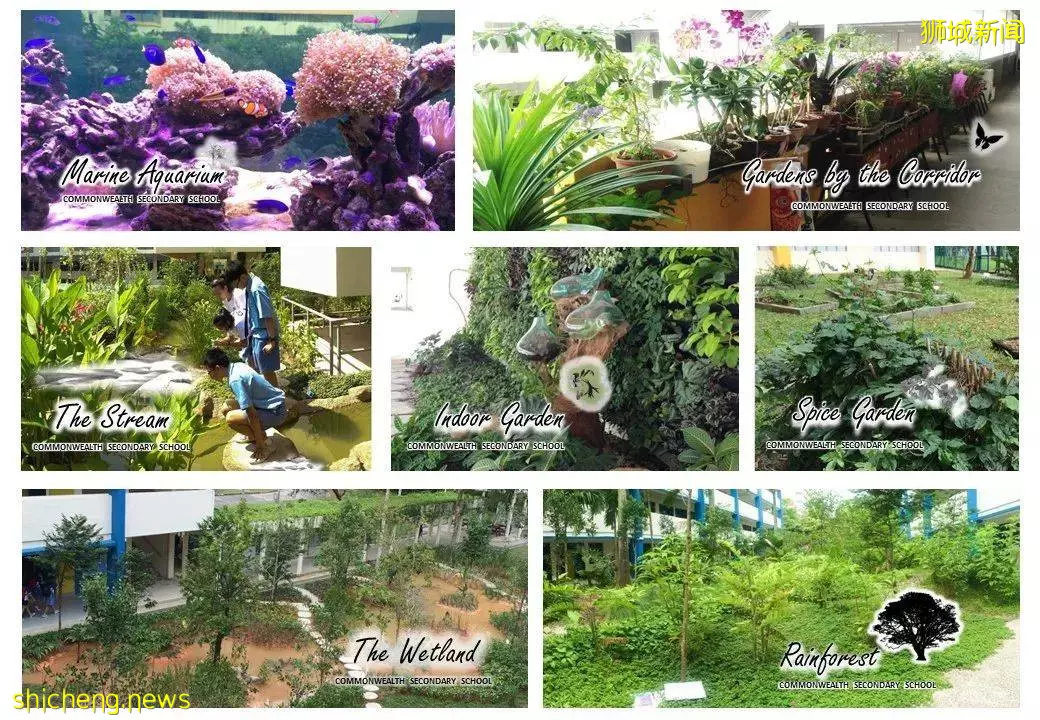

立才中學

立才中學作為首批試行教育部「生態永續計劃」的四所學校之一,他們對環保教育並不陌生。自2008年以來一直被評為「環保教育卓越中心」(Centre of Excellence for Environmental Education),也是2009年第一個獲得總統環境獎的學校,並在2012年獲得東協生態學校獎(中學類別)。

立才中學是怎麼開展環境教育的呢?

自2012年以來,立才中學在校內打造多個生態棲息地,包括雨林、小溪流、濕地等。這些生態棲息地為學生提供了真正的生態系統來學習,並觀察生物是如何相互依賴生存的。此外,每天接觸自然和生物多樣性,讓學生和教職員工有機會培養對自然的熱愛。

2015年開始,每個年級每學期都會設計一堂課,將學生帶進校內的生態棲息地,讓學生實地考察,學習環境知識。

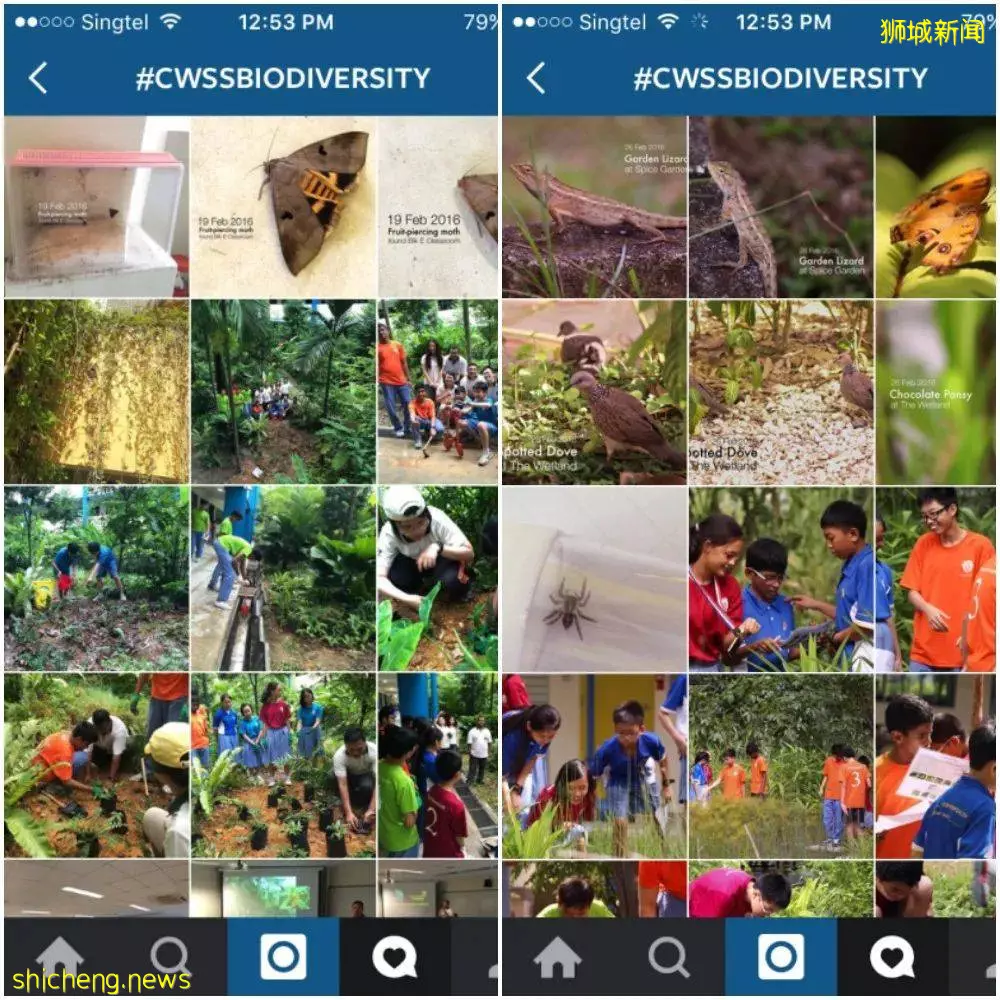

觀察生物多樣性

在學校將觀察到的蝴蝶和鳥類,拍攝照片、視頻記錄下來,上傳社交平台,與更大的在線社區共享資源。迄今為止,在Instagram上大約有2300個帖子,搜索#cwssbiodiversity標籤就可以看到學生們的觀察記錄。

「生態永續計劃」不止是教給學生環境教育的知識,更重要的是,要用價值、技能和知識來培養年輕人,使他們成為負責任的環境管理者,讓他們為生活而學習!