過去幾天的室外溫度有多熱,不用紅螞蟻多說,相信大家都可以感覺到。

全球氣溫連續兩天創下新高。根據歐盟氣候監測機構的初步數據,7月22日是全球有記錄以來最熱的一天,略高於21日創下的最高溫紀錄。

至於新加坡7月下旬的天氣,每日最高氣溫在多數的日子裡預計介於33至34攝氏度,降雨量料減少。其中幾天的氣溫更會稍微高於34攝氏度,一些晚上的天氣也悶熱,氣溫或超過28攝氏度,尤其在東南部。

前天(7月26日)發布的一項熱韌性指數顯示,全球30個城市對抗熱浪能力排名,新加坡僅排第19。

城市抗熱韌性指數(Savills Heat Resilience Index)由第一太平戴維斯(Savills)旗下的雜誌《影響力》發布,排名較高的城市更能應對極端高溫的風險、及高溫對居民的影響。

這項指數評估了30個全球城市面對極端高溫的風險及其抗熱能力。

指數考慮了城市的歷史最高溫度、最高溫與夏季平均高溫的差異,以及去年超過30攝氏度的天數,並將這些數據與第一太平戴維斯的城市韌性指數報告中環境、社會和治理(ESG)評分進行比較。

抗熱韌性指數的排名如下:

赫爾辛基

哥本哈根

斯德哥爾摩

東京

阿姆斯特丹

墨西哥城

多倫多

柏林

波士頓

香港

首爾

馬德里

倫敦

紐約

米蘭

舊金山

雪梨

芝加哥

新加坡

約翰內斯堡

除新加坡外,進入前20名的其他亞太地區主要城市還有東京(第4位)、香港(第10位)、首爾(第11位)和雪梨(第17位)。

排名前10城市中一半來自歐洲,但第一太平戴維斯說,即使在這些城市,人們在沒有耐熱設計的建築物,也面臨著熱浪的風險。

相反,經常出現超過30攝氏度高溫的城市,可能因為廣泛使用冷氣機,更適應炎熱天氣。

然而,空調和其他降溫措施的使用也可能受到社會不平等的限制,一些居民並沒有冷氣機來降溫。

三個北歐城市芬蘭赫爾辛基、丹麥哥本哈根和瑞典斯德哥爾摩位居前三,成為應對極端高溫準備最充分的城市,這三個城市有良好的環境、社會和治理(ESG)政策,也享有獨天得厚的條件,所在地點出現極端天氣和30攝氏度以上氣溫的天數都比較少。

至於新加坡,排名第19聽起來雖然不是什麼好名次,但別忘了我們四季皆夏,氣溫超過30攝氏度是家常便飯,能夠擠進前20,說明了我們的抗熱能力還不賴。而且新加坡也是排名前20,唯一一個沒有四季的城市。

新加坡總統府的陽光也太燦爛了吧?(海峽時報)新加坡如何致力打造一個「耐熱城市」?

據市區重建局的介紹,第一,為緩解城市熱島效應,我國逐漸在建築和街道表面漆上隔熱塗料(cool paint)。這種塗料含有可反射太陽熱量的添加劑,有助減少各種表面所吸收和散發的熱量。

研究發現,建築頂層表面溫度可下降22攝氏度,路面和牆面溫度分別下降12度和2度。

第二,一些建築逐漸採用用分布式區域供冷(Distributed District Cooling)網絡,除了減少對單獨冷卻系統的需求、優化空間,也能降低用電量,更可能減低多達18%的碳排放量。

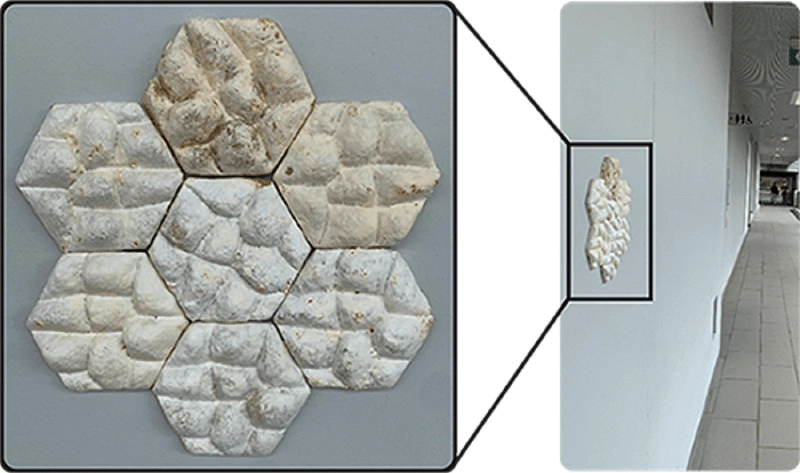

第三,使用與大象皮膚表面結構相同的建築瓷磚,加熱或冷卻的速率平均提高了25%。

大象這龐然大物走過烈日高照的草原,長時間曝曬,自然有許多降低體溫、保持涼爽的方式,它皮膚上的皺褶便是與生俱來的控溫好幫手。大象喜歡泥浴,喜歡往身上潑水,是因為它們的皮膚就像海綿,能鎖住水分,均勻地分布到全身,達到降溫效果。

來自bioSEA、南洋理工大學和新加坡聯邦理工學院中心的研究人員從大象身上獲得靈感,通過複製與大象皮膚相同的表面結構的瓷磚,來達到相同的冷卻效果。

類似大象皮膚的瓷磚。(市區重建局)

第四,利用城市環境模型,研究不同的建築排列、街道連續性和寬度如何導致不同的風速,設計出具有良好空氣流動和遮陽特質的住宅區。同時,識別出全天未被附近建築物遮擋的路線,使用大面積綠化和綠色開放空間來提供遮蔭等。

第一太平戴維斯地球部總監卡明斯(Chris Cummings)說,當局在規劃大型改造計劃時應考慮城市熱量問題,尤其是涉及增加城市密度的項目,因為城市密度增加可能提高城市熱量。

第一太平戴維斯全球研究部總監托斯特文(Paul Tostevin)則指出,過度的熱量會加劇空氣污染,增加野火和洪水風險,這些都會削弱城市居住、工作、娛樂,以及作為投資和商業擴張地點的吸引力。

此外,房地產業主也會面臨另兩種高溫風險,首先是資產能否適應氣候變化,能源使用又是否符合未來法規,其次是過度熱量會損壞建築材料。

若忽視這兩點,資產價值會降低,甚至可能成為「擱淺資產」(stranded asset),也就是資產因外部變化而失去價值,或無法在預期經濟壽命內獲得投資回報。