新加坡一直都是東南亞地區最大的外資接受國之一,根據新加坡貿易與工業部(Ministry of Trade and Industry Singapore,「貿工部」)披露的數據,2022年第一季度新加坡投資總額為89.4億美元,其中有93.2%來自外商投資。投資者想進入新加坡投資市場,首先需要了解新加坡的外匯政策。

01 新加坡外匯管理概覽及外匯市場概述

1.新加坡外匯管理部門

新加坡本國的外匯管理分屬三大機構:新加坡金融管理局、新加坡政府投資公司(GIC)、淡馬錫控股。

①新加坡金融管理局(MAS)

新加坡金融管理局作為新加坡的中央銀行,履行中央銀行的相關職能,包括制定和實施貨幣政策、干預外匯市場等,新加坡金融管理局負責固定收入投資和外匯流動性管理,用於干預外匯市場和作為外匯督察機構發行貨幣。

②新加坡政府投資公司(GIC)

新加坡政府投資公司(GIC)是新加坡最大的國際投資機構,負責管理新加坡政府大部分海外資產,負責外匯儲備的長期管理。

③淡馬錫控股

淡馬錫控股是一家新加坡的投資公司,新加坡政府財政部對其擁有100%的股權。淡馬錫控股利用外匯儲備投資國際金融和高科技產業以獲取高回報。

2.涉及新加坡外匯主要法規

《1953年外匯管制法(2020修訂版)》、《新加坡金融管理局法案》、《貨幣兌換和匯款業務法》、《銀行法》、《金融公司法》以及新加坡金融管理局相關公告。

3.新加坡主權貨幣及匯率形成機制

新加坡的法定貨幣為新加坡元(SDG),簡稱「新元」。新元是可自由兌換貨幣。新加坡實行單一匯率制。金融管理局把匯率作為貨幣政策的中間目標進行管理,政策目標是維持價格穩定以促進經濟增長。金融管理局允許新加坡元匯率在一個目標政策區間內浮動,並以按照主要貿易夥伴和競爭對手貿易權重進行組合的一籃子貨幣為參考。

金融管理局每半年公布一次匯率政策,新加坡銀行在與客戶的交易中可以自由設置匯率和交易佣金。新加坡外匯市場一般通過外匯經紀人交易,沒有買賣價差或佣金的限制。

此外,根據1967年的《汶萊-新加坡貨幣互換協議》,新加坡元和汶萊元現鈔可以在兩國境內等值、自由兌換。

4.新加坡外匯市場概述

新加坡外匯市場是在70年代初亞洲美元市場成立後,才成為國際外匯市場。

新加坡外匯市場是隨著亞洲美元市場的發展而發展起來的。1960 年代,亞洲各國吸收了大量美元,新加坡政府有鑒於此,於1968 年創立亞洲美元市場(Asian DollarMarket, ADM),並以較寬鬆之金融管制及稅負減免等誘因,致力推動新加坡成為區域金融中心。它是全球第四大外匯市場,日平均交易量僅次於東京外匯市場。

新加坡外匯市場上,銀行間的交易都通過經紀人進行,但外匯經紀人只獲准作為銀行的代理進行外匯交易,不能以本身的帳戶直接與非銀行客戶進行交易。新加坡的銀行與境外銀行的外匯交易一般直接進行。新加坡金融管理局的作為監督和管理外匯銀行,干預外匯市場而參加。

市場採用直接標價法。外匯交易主要由在此的國內外商業銀行和貨幣經紀商來經營。由於時差關係,交易商將該市場和也世界其它主要外匯市場聯繫起來,使全球外匯交易得以不間新。市場交易以即期為主,遠期和投機交易也較頻繁。新加坡國際金融期貨交易所與美國芝加哥商品交易所聯結外匯期貨業務。

02 新加坡外匯管理政策變遷

20世紀60年代,由於美國為維持在越南戰爭的後勤補給的需要,和跨國公司在新加坡和東南亞的投融資的需要,在這一地區形成了美元交易的巨大需求。受歐洲美元市場迅速發展的啟發,新加坡在1968年10月正式批准美國銀行新加坡分行的申請,在新加坡開始開設「亞洲貨幣單位」,經營以美元為主的國際離岸金融業務,拉開了建立亞洲美元市場的帷幕。這是把新加坡建成亞洲金融中心過程中的重要的一環。

1970年為更好地履行金融職能,加強金融管理,並和國際金融體系掛鉤,新加坡成立了金融管理局,履行除發行鈔票以外所有的央行職能。這一時期,新加坡政府嚴格實行「新元不國際化」的監管原則,防止新元流出境外。凡是特設「亞洲貨幣單位」的外國銀行和金融機構,只限於經營非新元的金融業務。同一機構名下的「亞洲貨幣單位」與國內銀行業務單位的帳目必須嚴格分開。同時在貨幣發行機制中,做到發行貨幣必須有100%的外匯儲備作擔保。

到20世紀70 年代初,新加坡已經發展成為亞太地區金融業最發達的國家,成為亞洲美元進行市場交易的中心。這時,新加坡本地的貨幣市場主要是由銀行間市場和貼現市場組成。在銀行間市場上,擁有多餘資金的銀行和資金不足的銀行通過經紀人達成交易。銀行間市場和貼現市場的發展很快。特別是在20世紀60年代和70 年代開始發行大量國庫券和政府證券,更進一步促進了貨幣市場的發展。

1978年新加坡政府大膽地開始全面放開外匯管制,允許外匯自由匯入匯出,取消對外資銀行、外資企業、外國投資者,以及外籍人員的對外匯款幣種和金額的限制,也取消他們在本 地借款融資和匯回各種投資收益等的各種限制,真正實現了國際資本的自由流動。

1984年新加坡政府批准建立國際金融交易所。它是繼芝加哥、紐約、倫敦之後的世界第四個集金融期貨,商品期貨為一體的綜合性期貨市場,也是亞洲第一家期貨市場。

到20世紀90年代初,新加坡建成了集貨幣市場、證券股票市場、期貨市場、外匯市場、黃金市場和亞洲美元市場等多種功能為一體的金融市場體系。

03 新加坡外匯管理政策

新加坡無外匯管制,新加坡對外匯交易和資本流動沒有嚴格管制,資金可自由流入和流出新加坡。外資企業在新加坡各大銀行,如星展銀行、大華銀行、華僑銀行等均可申請開立 多幣種外匯帳戶,企業利潤匯出無限制也無特殊稅費。

政府對於在新加坡元貨幣市場上向非居民金融機構提供的出於投機目的貸款實行特定管制,但上述管制不適用於對個人和非金融機構,包括企業金融部門的新加坡元貸款。

1.新加坡的外匯資金管理

新加坡政府為保護新元,1983年以來實行新元非國際化政策,主要限制非居民持有新元的規模。包括:

①銀行向非居民提供500萬新元以上融資,用於新加坡境內的股票、債券、存款、商業投資等,銀行需向金管局申請;

②非居民通過發行股票籌集的新元資金,如用於金管局許可範圍外的境內經濟活動,必須兌換為外匯並事前通知金管局;

③如金融機構有理由相信非居民獲得新元後可能用於投機新元,銀行不應向其提供貸款;

④對非居民超過500萬的新元貸款或發行的新元股票及債券,如所融資金不在新加坡境內使用,匯出時必須轉換成所需外幣或外幣掉期等。

2.經常項目外匯管理政策

①貨物貿易

沒有國際收支限制,進出口不設押金、預付資金等資金限制。

出口方面,未設置出口稅,非受管制貨物通過海運或空運出口,必須在出口之後3天內,通過貿易交換網提交准證申請。受管制貨物,或非受管制貨物通過公路和鐵路出口的,需要在出口之前通過貿易交換網提交准證申請。出口受管制貨物還必須事先取得相關主管機構的批准或許可。出口收匯沒有強制結匯要求。

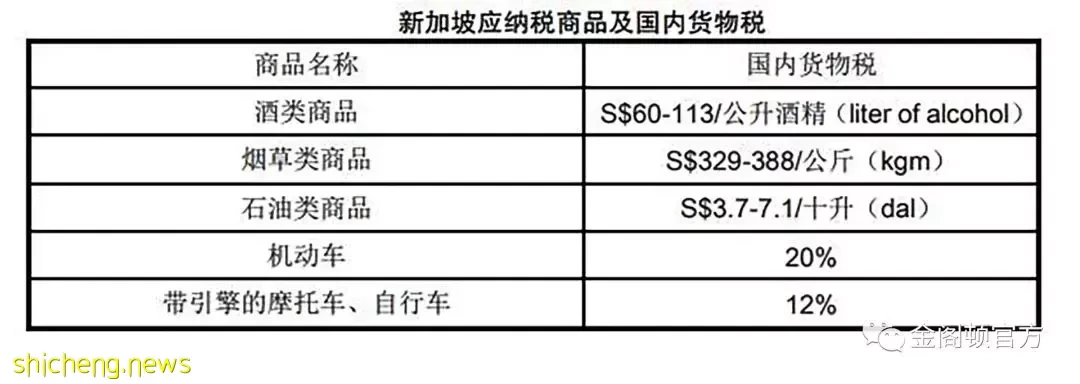

進口方面,未設置進口配額以管理或限制進口,貨物進口到新加坡前,進口商需通過貿易交換網向新加坡關稅局提交准證申請。如符合有關規定,新加坡關稅局將向進口商簽發新加坡進口證書和交貨確認書,以保證貨物真正進口到新加坡,沒有被轉移或出口到被禁止的目的地。一般情況下,所有進口貨物都要繳納消費稅。如果進口貨物是受管制的貨物,必須向相關主管部門提交准證申請並獲得批准。但出於健康、安全和環境保護等原因,禁止部分產品進口。進口購匯不要求提供信用證等證明文件。

根據2008年10月中新簽署的《中國—新加坡自由貿易區協定》,新加坡對從中國進口的應稅貨物稅率給予了優惠安排。根據協定,新加坡於2009年1月1日起取消全部自中國進口商品關稅;中國於2010年1月1日前對97.1%的自新加坡進口產品實現零關稅。

②服務貿易、收益和經常轉移

無限制。

3.資本和金融項目外匯管理政策

①直接投資

非居民投資銀行業須符合審慎性監管要求並經過批准。

②證券投資

非居民通過發行股票籌集的新加坡元資金,如用於金融管理局許可範圍外的境內經濟活動,須兌換為外匯並事前通知金融管理局。

非居民金融機構須將新加坡元貸款(超過500萬)、股票上市和債券發行的新加坡元收益轉換為外幣,然後才能使用這些資金為新加坡以外的活動融資。

非居民購買境內債券沒有最低持有期限要求,可在境內自由發售債券。除非有豁免,非居民向新加坡投資者發行資本市場證券,須提供計劃說明書,並且在發行前須向金融管理局登記註冊並遞交計劃說明書。

③房地產投資

資本項目基本上沒有匯兌限制,但按照土地管理有關規定,非居民購買土地須獲得新加坡土地管理局批准。有關部門還對境內房地產交易按照購買套數、購買人的國籍以及房產出售時持有年限收取不同比例的額外交易印花稅。

4.個人外匯管理政策

允許居民和非居民在境內外開立本幣帳戶和外幣帳戶,帳戶資金可自由兌換、劃轉。新加坡對個人外匯交易、帳戶資金劃轉等沒有任何外匯管制措施,但出於反洗錢、反恐怖融資的目的,個人攜帶現金出入境有一定限制。從2014年9月起,旅客出入境新加坡時,如果攜帶總值超過2萬新元(或相等幣值的外幣)與不記名票據(CBNI),必須依照法律規定,如實申報全部數額。對於未如實申報者,最高可被罰款5萬新元,或被判坐牢不超過3年,或兩者兼施。所攜帶的貨幣與不記名票據也可能被沒收。