新加坡是個多元文化的國際社會。

這個定位,註定了這個亞洲小紅點會聚集各國、不同膚色、不同文化的人。

好在新加坡向來把種族和諧放在第一位。

只是,大的衝突不會有。但小的摩擦在生活中,偶爾難免。

就在這兩天,有個事情發生了。

鄰里商店店員怒斥女子: 「這裡是新加坡,不是中國!」

事情發生在衛塞節,新加坡公共假期放假期間。

在社交媒體Facebook上,有一個吳女士發帖訴說自己的遭遇。

她的發文內容如下:

「這裡是新加坡不是中國」我被這句話震碎了三觀。今天是新加坡Vesak day公共假期,我騎著自行車載著我女兒邊郊遊邊逛街,我們沿路吃吃玩玩買買,後來發生的一件事讓我的好心情跌到了谷底。

我們逛到位於文慶地鐵站附近的一個鄰里商店。

當時我被門口的小包包吸引了,我打算進去看看還有沒有別的東西要買,到時候一起結算付錢。店門口放了一些玩具,其中有一個最近流行的壓力球。那個球像橡皮泥一樣的,小朋友都是買來用手捏著玩的,我女兒就過去下意識地捏了一下,但就這一下,壓力球裡面白色的內漿都漏出來了,弄得手上身上到處都是。

示意

我幫我女兒清理了一下後,詢問店員怎麼處理。她說得照價賠償,這個球價格是$3.9,但這個球是處於 $1 offer(即折扣促銷)的籃子裡。

我心想你這個球沒有包裝是個樣品,所有的小朋友都來捏一下,到我這裡就捏壞了。再說這個球本來是買來捏的,這麼一捏就捏壞了,是屬於質量問題。我承擔一半的費用還差不多。

我就說:「我只願意承擔一半的費用。」

店員說: 「不行!你必須照原價賠。這裡是新加坡不是中國!」

我一聽到這句話就來氣了。激動地說:

「你不用跟我說這裡是新加坡,我在這裡生活了10多年。也不用跟我提中國,在中國也是要賠償,這不關乎國家的事。你這個東西質量有問題,我只願意承擔一半的費用。」

示意

但店員很激動的重複著: 「這裡是新加坡, 不是中國!」

然後講了一大堆,我啥也沒聽進去。

我估計那會兒被她那句話氣昏了頭。

我說: 「我只承擔一半的費用,不然你打電話報警吧」。

店員說:「怎麼你還要報警?!那你報警啊」。

我說:「我是建議你報警。」

店員說:「 你報警啊!誰怕啊!」

我說:「那你打電話你老闆吧。」

她就跟她老闆大致說了一下,然後她老闆就說一人一半可以就掛了電話。

後來我沒有零錢就給了她$5,結果她給我扣掉了$3。

我就跟她理論了兩句,她就跑到旁邊的顧客那裡評理。

我就擺擺手說算了,帶著我女兒出了店。

我聽到她在我後面,還跟顧客繼續說這裡是新加坡不是中國。

她剛說這句話的時候,我承認我是氣昏了頭,也不知道怎麼去跟她理論,渾身發抖。

我女兒拉了我一把我就算了,不想嚇到她。後來我女兒問我為什麼她老說這裡是新加坡不是中國,是什麼意思啊?

再後來我就找到店老闆的電話打過去了,老闆說她這店員平時是不大會講話,也不懂得對客人客氣,有時候對她這個老闆都大小聲。

圖源:culture trip

老闆就跟我說點好話,說以後會叫這個店員講話客氣點。

我就納悶了,既然你都了解她是這樣的一個人你還用到現在,你這是要把店開黑嗎?以後這個店我再不進去。

以上就是吳女士的全部發帖內容。

先簡單捋一下事情脈路:

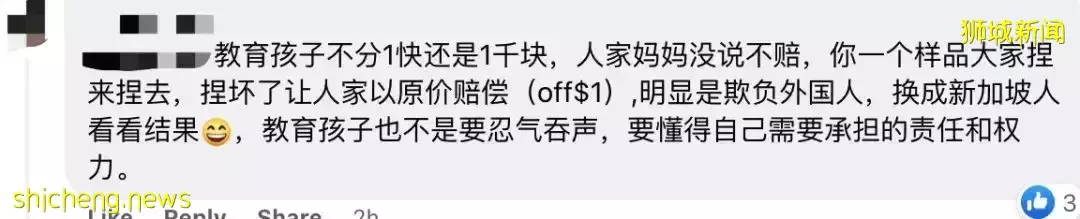

吳女士女兒捏壞了促銷商品,屬於損壞商品。

店員要求照原價賠償。但吳女士認為這是促銷商品,可以賠,但沒必要全額。

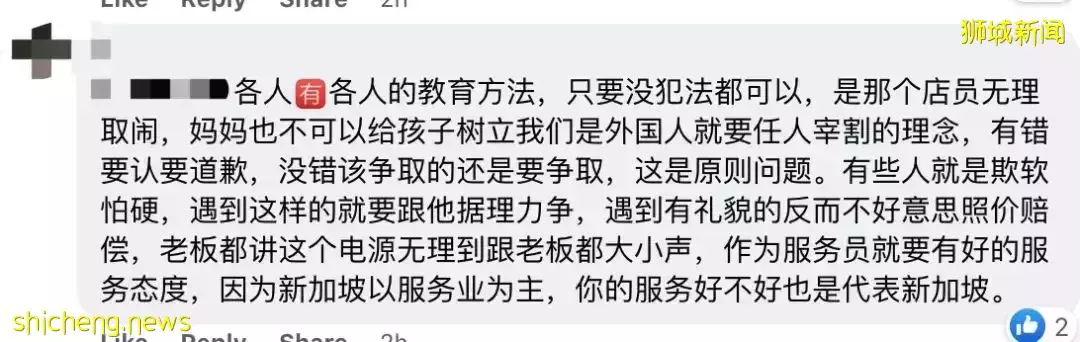

店員發火,重複2遍「這裡是新加坡,不是中國。」

吳女士被這句疑似有歧視及語言攻擊傾向的話語激怒,但沒有跟店員爭執太多。

一個解壓球,原價3.9新幣,促銷便宜1新,賣2.9新,最後店員收了3新。

圖源:time out | 示意

最後這個衝突沒有再惡化,只是從內容看,吳女士認為對方一句「這裡是新加坡不是中國」非常冒犯人。

講賠償就講賠償,有上升到國家的必要嗎?

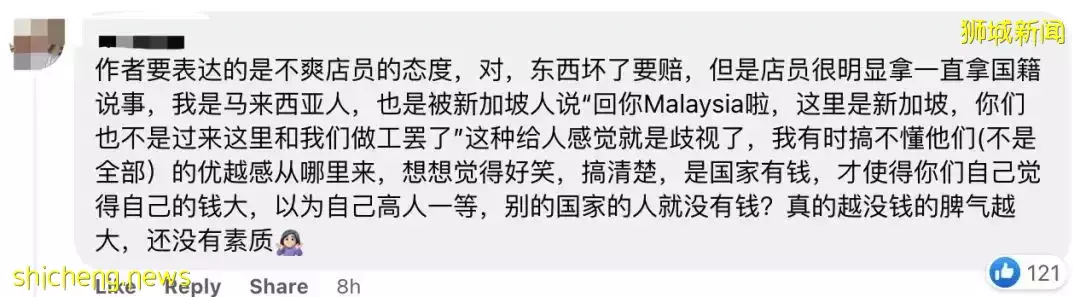

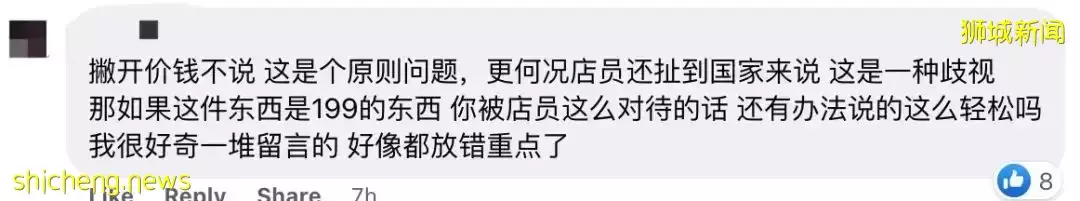

這個事情也迅速引起了本地網友的關注。

對於吳女士的行為,以及店員的行為,大家各執一詞。

比如,最高贊回答是認為吳女士有錯。

賠償問題是一回事。但當時身邊還有孩子,應以孩子為先,你的處理方式孩子看著呢。 應更理智地處理事情,給孩子樹立榜樣。

就當給孩子上個課。讓孩子有自覺性,不是自己的東西,真的不要隨便亂碰。

也有人認為店員的回應確實很無理。

對這個媽媽的做法表示理解。

也有人認為,兩方都有不對的地方。

椰友們,你們認為呢? 這個事件的後續關注目前還在發酵中,截止椰子截稿前,已經至少800個評論。