今早,新加坡交易所網站發出上市公司「無招牌海鮮餐飲」(No Signboard)的一則公告,震驚了新加坡吃貨界——執行主席兼總裁林榮森(Sam Lim)涉嫌觸犯證券與期貨法令第197條和第218條,被警方商業事務調查局逮捕,現保釋在外。目前並未展開提告。

「無招牌」今早發出的公告

在新加坡,無招牌海鮮可是個鼎鼎大名的招牌!

旗下有多個餐飲品牌,包括Mom’s Touch、小肥羊火鍋等等。

4月29日,無招牌海鮮就發出公告,說「從4月24日至26日,我公司協助警方商業事務調查局調查」。當時警方就扣押了林榮森的護照,但是沒有扣留公司的任何文件或物件。

實際上,無招牌海鮮的股票在4月24日就暫停交易,一直到4月29日才恢復。

事情是這樣的。

1月31日上午9點,無招牌海鮮召開股東年會。在年會上,股東批准了董事會提出的股票回購計劃。

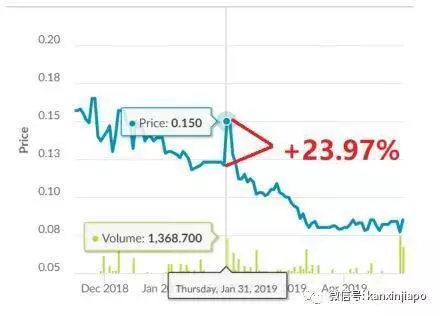

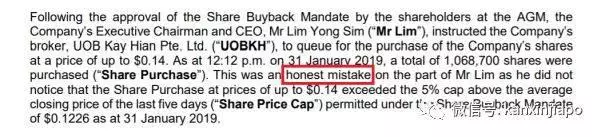

年會之後,董事會執行主席兼總裁林榮森即刻指示證券行大華繼顯(UOB Kay Hian)在市場上以每股不超過0.14新幣的價格回購自家股票。但是,這個回購價超出該股票過去五天交易均價的5%以上,違反了有關規定。無招牌海鮮1月30日股價為0.121新幣,1月31日回購106.87萬股之後,市場受到刺激,股價上漲到0.15新幣,漲幅近24%。

本次回購也在時間上也存在問題。截至1月31日,無招牌海鮮的審計委員會和董事會尚未批准公司截至2018年12月31日的季度報告。這個季度報告要到第二天(也就是2月1日)才公布。根據規定,在此期間,公司董事和執行人員仍處於「禁購期」(black-out period)。也就是說,公司董事和高管不能在此時進行本公司股票的買賣。

1月31日當天上午11點51分,新加坡交易所向無招牌海鮮發函質詢,要求公司解釋為何「股價出現不正常波動」,並建議公司暫停交易。

2月3日早上,無招牌海鮮正式向新加坡交易所做出解釋,承認違反兩處規定:

一、在禁購期回購股票

二、回購價比五天平均價高出5%以上

對此錯誤的解釋,無招牌海鮮說:林榮森沒有注意到0.14新幣回購價已經超出法定定額,他是「無心之過」(honest mistake)。

到了2月8日,無招牌海鮮又一次發出公告,說1月31日的股票回購未曾獲得公司董事會的批准,因此把本次交易列為「錯誤交易」。

無論如何,警方商業事務調查局仍介入調查,認為無招牌海鮮涉嫌觸犯兩條凱利板的上市條規:

警方最終仍執行了今早的逮捕,不過讓林榮森保釋。至於是否提告、什麼時候提告,就很難說了。得看警方掌握的證據,以及檢方是否認為事態嚴重到必須上升到刑事提告的層面。有可能很快就提告,也有可能需要長時間收集證據,當然也有可能檢方最終認為這確實是無心之過,給個嚴重警告了事。

無論如何,無招牌海鮮今早公告確認:1. 公司業務和營運不受此事影響;2. 將繼續配合警方調查。

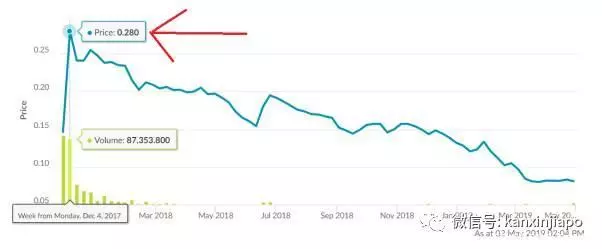

無招牌海鮮公司於2017年11月30日掛牌交易。12月4日,股價達到峰值0.28新幣。

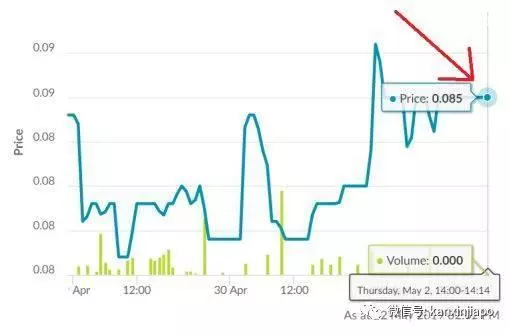

截至今天(2019年5月2日)2點,該公司股價為0.085新幣。

根據無招牌海鮮2018年公司年報,2018當年,公司在酒樓部分的收入為1909萬新幣,凈盈利為442萬新幣。但由於上市及設備減值等非常規費用,當年損失為242萬新幣。在2017年,公司盈利達到795萬新幣。根據2018年公司年報,林榮森本人的年收入介於75萬至80萬新幣之間,其中92%為工資,8%為獎金。

無招牌海鮮一家「煮炒」起家的酒樓,憑什麼在小小新加坡能做到上市?僅僅酒樓生意就年收入逼近一億人民幣、每天25萬人民幣、總裁個人每天就收入1萬人民幣?

就憑它好吃!

在《瘋狂的亞洲富豪》里,有這樣一幕,女主去Samsara島參加單身派對,名媛們熱鬧聊天,Rachel聽到的其中一句話便是「無招牌的辣椒螃蟹最好吃。」

無招牌海鮮最出名的便是獨一無二的白鬍椒蟹菜。

上世紀70年代末,無招牌海鮮由林榮森的祖母王金花在阿裕尼一帶的瑪達路熟食中心創立。因為當時家境貧寒,這個小小的攤位甚至沒有錢去定製招牌。他們將一塊簡陋的木板全部塗成橙色來做標記。久而久之,來用餐的食客稱這個攤位為「無招牌海鮮」。

王金花和丈夫朱亞九每天從5點起床忙到凌晨2點。在極度疲勞的情況下,他們還要不斷升級菜品,以保證競爭力。

祖母發現,新加坡其他小販攤位多是以黑胡椒烹制蟹肉,精通烹飪的她認為黑胡椒的味道過於濃重,容易壓倒蟹肉本身的味道。

於是她改用白鬍椒烹制蟹肉,發明了著名的白鬍椒蟹。

這道菜也成為了他們的制勝法寶,受到了食客的熱烈歡迎。

無招牌海鮮在瑪達路熟食中心一做便是十多年,生意十分火爆。1990年,他們才搬到了花拉公園的小販中心,乾脆將攤名取名為「無招牌海鮮」。

生意好自然可喜,但將無招牌海鮮從「一個好吃的攤位」轉變到新加坡的國民品牌的人,是林榮森。

林榮森在採訪中曾經說:「我知道我們必須前進。我的家人已經遭受了這麼多年的苦難。我們要麼成功,要麼不做。我們從來沒有做過小販以外的經營模式,但我知道我們必須試一試。」

1998年,服完兵役的林榮森接手祖母的攤位,當時「無招牌海鮮」搬出了花拉公園熟食中心,在芽籠和賽馬場裡開了兩個小販攤位。林榮孫每天的工作便是將桌椅擺出去準備庫存等。

憑藉著直覺,林榮森敏銳地嗅到將「無招牌海鮮」品牌化的必要性。秉承著破釜沉舟的決心,林榮森從朋友們的手中湊出了30萬新幣,準備正式創品牌開店。

而在開店的第4個月,生意不錯的無招牌海鮮便收回了初投資。

隨後,他又利用賺來的這桶金,在濱海藝術中心又投資了100萬新幣開店。這一分店的開設,讓無招牌海鮮在各國遊客中的知名度打響。無招牌海鮮也成為了不少人來新加坡,必打卡的餐廳之一。

如今,無招牌海鮮在新加坡開設了8家分店,並且在海外如澳門等地也有開店。

從小販一步步做到國民美食品牌,林榮森的商業人生一直相當傳奇。這次能否夠度過風波,還要等進一步的消息。