繼CRS落地後,高凈值人士又迎重擊。低稅國新加坡成功追稅1000萬美金,涉及金融、保險、房地產、醫療等高薪行業人士一百餘人,重點打擊以空殼公司轉移業務,將應稅收入轉為免稅股息的避稅架構。

《海峽時報》

目前追稅行動仍在繼續,不僅是當地稅務居民人心惶惶,借新加坡公司搭架構的避稅鏈條,也拉起危險警告。殼公司被穿透,海外帳戶裸奔,配合CRS的夾擊行動持續升溫。

新加坡稅局明令禁止的4種避稅架構,從簡單到複雜,都很可能成為他國打擊逃稅的效仿對象,且看且防範。

01

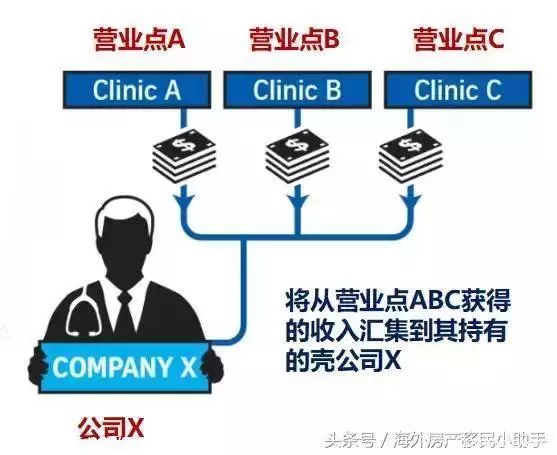

公司代收

第一種高危避稅架構非常簡單,搭建一家殼公司,以公司名義代收薪酬,工資個稅即轉變為較低稅率的公司稅。很多明星開工作室,其中一個好處就是代收片酬,拉低稅費。

公司代收的避稅架構

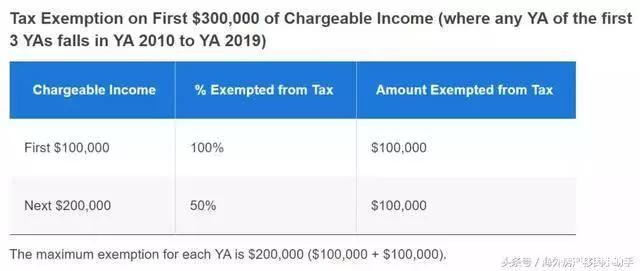

新加坡按年報稅,個人所得稅實行累進稅制,從0開始遞增,年收入超過320000美元的部分按22%徵稅。

但公司稅率固定為17%,且初創公司頭三年還享有每年200000美元的免稅額度,三年換殼尤其適合高收入人士。

新加坡稅局

02

分散經營

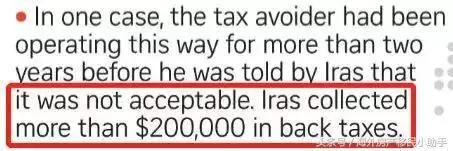

第二種高危架構是將一家公司拆分成多個網點經營,每個網點都打著初創公司的旗號,各獲得200000美元的免稅額度。

分散經營的避稅架構

這次追稅行動中,就有個醫生利用這種方式,將一家診所的設備和員工,拆分到新加坡的四個地區,再根據病人住處就近安排會診。在報稅時,給四個網點都申請了初創公司免稅,成功避稅兩年後被稅局「秋後算帳」,補繳稅款20多萬美元。

來源:《IRAS STRAITS TIMES GRAPHICS》

03

業務分拆

第三種與前一種避稅架構相類似,都屬於多公司經營一項商業活動。不過這種是將一條業務鏈拆分成三塊,環環相扣。

比如醫生成立了三家公司來經營一家診所,A公司負責問診,B公司負責檢測,C公司負責開藥,三塊業務各自做帳報稅。醫生的實際收入是三家公司付的名義工資和免稅股息。

業務分拆的避稅架構

這樣做的好處是,三家公司付給個人的名義工資壓在低稅率線上,大部分收入留存到公司營業所得。扣稅時不僅企業稅率只有17%,還能申請三次初創公司減免,剩餘部分再通過免稅股息返還。

04

收入分拆

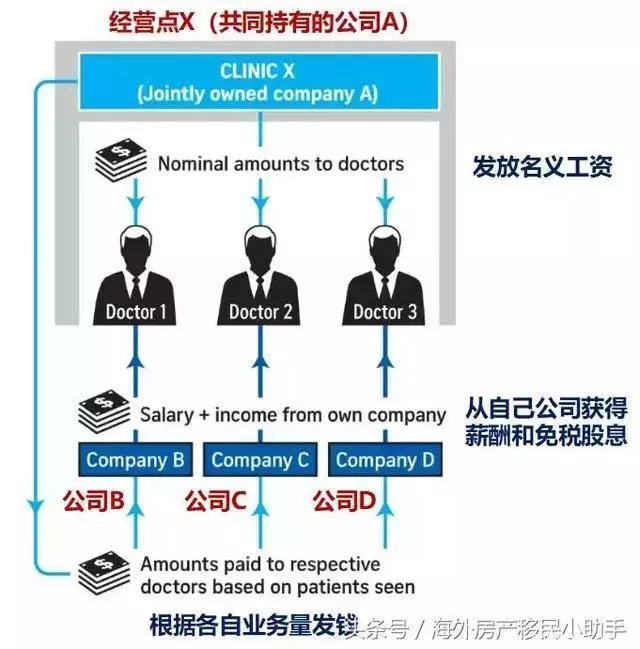

最後一種避稅架構相對複雜,首先幾個人成立一家聯名公司作為經營主體,再各自成立一家公司作為收款方。經營主體除了發放名義工資外,再根據每個人的業務量,將提成轉入各人名下的公司,每個人從自己的公司提取薪酬和免稅股息。

收入分拆的避稅架構

這種架構相當於前幾種方式的結合體,而新加坡稅局以「聯名公司只想與企業打交道」為由,將其列為逃稅行為。

來源:《IRAS STRAITS TIMES GRAPHICS》

05

應對措施

縱觀上述四種被封殺的避稅架構,均離不開個人收入轉為殼公司股息,以及一項商業活動拆分成多公司經營。所以在搭建殼公司時,要注意賦予「商業實質」,配幾個人幾台電腦,安排好資金流動名目,起碼得能自圓其說。

至於分拆商業活動的,專做一塊業務的公司不少,但要形成一個完整的業務鏈,不能像醫生案例那樣,在B公司抽血檢驗,拿著驗血單到C公司開藥。

新加坡的追稅期是4年,國際標準是4-6年,一次成功不代表高枕無憂。在CRS落地,監管趨嚴的國際形勢下,搭建靈活多變的避稅架構,才能及時換場應對。

喜歡的朋友可以關注轉發,定期更新海外投資移民相關資訊,如有這方面疑問,歡迎私信或者微信我