前天新加坡抗疫小組突然宣布11月22日起一波新的解封政策來襲!

(圖源:CNA)

宣告新加坡「疫情穩定階段」正式結束了,全面擁抱與冠病共存,但是這個解封時機怎麼看都有點讓人擔心……

前天世衛發出警告新一輪的疫情「第五波」正在路上,特別是歐洲,到明年3月之前可能還有多50萬人死於新冠!

(圖源:WHO)

歐洲現在一派亂象:

有的國家出現暴動、有的國家開始「封國」、強制接種疫苗,其中和新加坡最早開VTL互免隔離的德國已經連續4天日增過5萬例!

(荷蘭動亂)

歐洲告急:第五波來了

和新加坡互免隔離的國家危險!

為什麼現在新加坡密切關注歐洲?

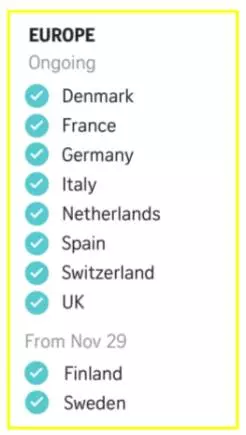

因為截至目前,與新加坡互開疫苗旅行通道的21個國家,歐洲占了10個,美洲占了2個!

*歐洲VTL國家:丹麥、法國、德國、義大利、荷蘭、西班牙、瑞士、英國、芬蘭和瑞典。

北美洲VTL國家:美國、加拿大

這就意味著這些國家的訪客只要接種完成疫苗,都可以免隔離進入新加坡。

這些國家中有幾個可以說是第五波疫情的「重災區」。

根據統計,截至北京時間11月18日6時30分,全球單日新增確診病例604636例,新增死亡病例8586例。

其中美國、德國、英國、俄羅斯、波蘭是新增確診病例數最多的五個國家。

美國、俄羅斯、烏克蘭、波蘭、巴西是新增死亡病例數最多的五個國家。

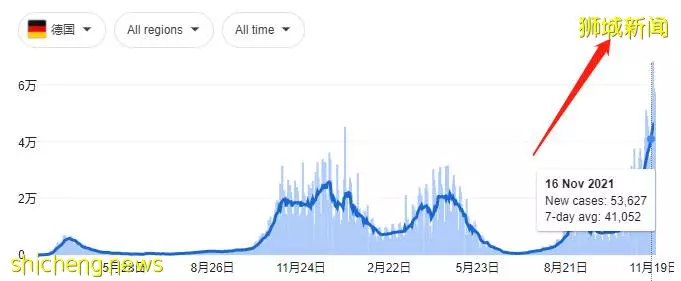

德國連續日增5萬以上

疫情爆發以來的單日新高

我們看到最嚴重國家中,德國赫然在列,德國是最早和新加坡開通疫苗旅行通道的國家。

周六11月20日德國新增6萬3924起新冠確診病例,達到兩年疫情以來的新高,連續第四天單日新增超過5萬。

*德國病例飛速增長

德國疾控機構負責人警告如果不能減少社交接觸並確保足夠多的人接種疫苗,將暴發第五波疫情。

早在11月10日,德國一位頂級病毒學家就警告需要再次封鎖;而中國駐德國大使館也早在11月11日發布緊急提醒。

(截圖:中國駐德國使館)

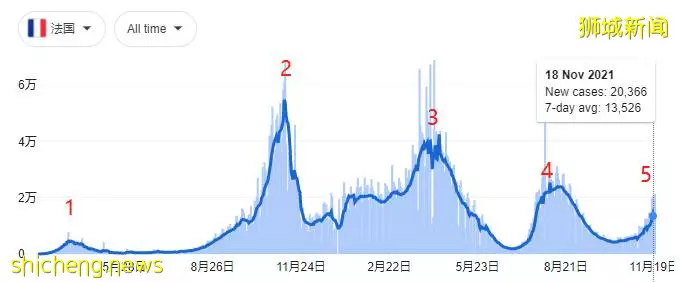

法國宣告第五波來了

或再次封城

比起德國的警告,法國總理馬克龍援引世界衛生組織的話說,歐洲第五波疫情已開始。

*法國疫情曲線有明顯的第五波

過去一周法國新冠感染率上升了 40%,「警告信號正在成倍增加」,很明顯情況正在惡化。

於是法國繼重推口罩令後,政府再次收緊防疫措施,馬克龍下個月起年滿65歲的人需要接種加強劑才能進入特定公共場所。

荷蘭大暴動

鹿特丹警察當街鳴槍

很多歐洲國家都在醞釀著「封城」,但是在早前宣布過共存後,在收緊措施面對的阻力很大。

比如很多荷蘭人反對差異化防疫措施,還進行了大規模的遊行示威。

(圖源:AFP)

11月19日在荷蘭鹿特丹,反對防疫措施發生的暴亂再次上演,市區多個地方都發生打、砸、縱火和襲警事件。

從視頻中我們看到,張燈結彩的繁華的商業街都不斷發生騷亂,有人在商場門口焚燒東西,濃煙滾滾。

部分商店、車輛、民房遭到打砸搶和縱火,就連路邊的警車也不能倖免。

當晚為了維持秩序,警察不得已鳴槍,還出動了水炮車。

鹿特丹的騷亂起始於荷蘭政府新頒布的2G防疫措施,只有完成疫苗接種和從新冠中痊癒的兩種人群才能獲得健康碼。

部分民眾覺得不能接受這種做法,組織大規模遊行示威,讓一小撮犯罪分子有機可乘。

(以上圖源:荷蘭媒體)

奧地利封國

強制全民打疫苗

從歐洲各國情況來看,想要遏制疫情只有兩條路:

1,減少社交(封鎖)2,更多人接種疫苗

而奧地利這個歐洲國家獨樹一幟,把這兩件事做到了極致。

從11月22日開始,奧地利將進入第四次全國封鎖,成為今年秋冬針對新冠首個實施嚴厲措施的西歐國家。

(圖源:鳳凰歐洲)

以10天為期,封鎖期最長將持續20天,大部分商店將關閉,文化活動也將取消。

奧地利總理還宣布,自明年2月1日起,奧地利將推行新冠疫苗的強行接種,這在歐洲國家也很罕見。

目前只有65%的奧地利人完全接種了疫苗,總理曾說這個比例「低得可恥」。

但是最嚴格的奧地利,並不在和新加坡互免隔離的名單上。

歐洲國家現在這麼亂,好多新加坡網友非常擔心來自歐洲VTL國家的遊客,也擔心前往歐洲旅行的新加坡人會被卡在那裡。

「想像下你剛去旅遊,當地就封城了。」

「為啥我們當局會覺得跟德國互開VTL安全呢?……哎」

「如果通過VTL去旅遊的人感染了怎麼辦?不就困在那裡了,怎麼回來?」

(圖源:南華早報)

新加坡在全球第五波中解封

王乙康:現在時機比年底更好

一邊歐洲鬧得轟轟烈烈、成為疫情「震中」;另一邊新加坡這邊疫情數據略微好轉就開始解封。

網友諷刺:「我們這邊已經接近隧道盡頭的光亮了呢,我們真特別。」

面對質疑,新加坡部長王乙康發話了,認為現在是解封的好時機。

原因有三個:

1) 現存病例下降

處於居家康復的人從26000的峰值降到了現在的15000人左右,每天還有3000人「出院」。

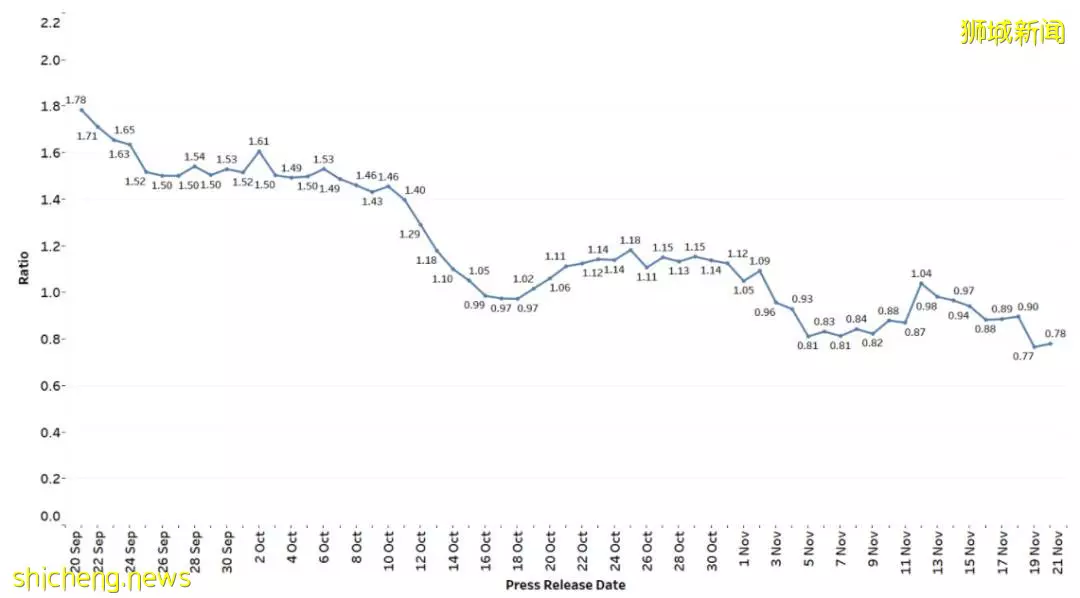

2)感染增長率下降

感染增長率維持在0.9至1之間,王乙康把現在與9月相比,這次感染增長率下降是出現在允許同住者5人堂食之後。

所以他認為這意味著人們的活動並沒有大幅推高感染。

「說明我們的社會對於病毒的韌性(Resilience)更強了」