又快到午餐時間了,不知道今天又要吃什麼……

不知道小夥伴是否和三叔一樣,每天都面對著不知道吃什麼午餐的煩惱呢?

或許,會有小夥伴建議:「三叔,聽說新加坡的辣椒螃蟹、松發的肉骨茶都很好吃,你去吃那個就好了,不用煩啊!」

新加坡的辣椒螃蟹、松發的肉骨茶確實不錯,不過這些美食也不可能天天吃呢……

那麼,三叔今天應該吃什麼好呢?

新加坡國民美食——什菜飯

圖:什菜飯攤位

圖源:Sethlui.com 網站

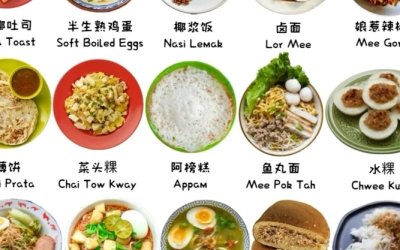

來過新加坡的小夥伴,估計應該曾經見過這樣的招牌——什菜飯;而沒有來過新加坡的小夥伴應該不知道什麼是什(shen)菜飯?

在新加坡,我們一般將什(shen)菜飯念成雜菜飯;而如同「雜」一樣,就是多種多樣的,即代表著有各種各樣的菜色——有豬肉、雞肉、菜、魚,豆腐等並以不同的烹飪手法烹煮,讓君選擇。

例如這樣:

圖:什菜飯菜色

圖源:Broadway Food Centre網站

一般而言,售賣什菜飯的攤位都會準備至少8道以上的菜色讓小夥伴選擇,並且根據小夥伴點的菜色來計算價格的。

例如,1個肉類加1個蔬菜和白米飯大約是2.70新元起跳;1個肉類加2個蔬菜和白米飯大約是3.20新元起跳;2個肉類加1個蔬菜和白米飯大約是3.50新元起跳。如果有點魚,那麼價格一般都會在4新元起跳。

假如要加飯,可能就需要額外給個0.30新元左右。

注意,這裡之所以用起跳,是因為不同的地方,就不同的價格;例如,在冷氣食閣的收費會比鄰里的食閣(沒冷氣)來得貴,而在小販中心的什菜飯就會相對便宜。不過,即使是在冷氣食閣點什菜飯,也會因地點的不同而價格不同;例如在鄰里商場的冷氣食閣的什菜飯,會比市區或中央商業區的冷氣食閣便宜。

至於要怎麼買,一般的場景是這樣的:

「帥哥/靚女,吃還是包?」

「這裡吃,白飯少點。」

「好,來,要什麼菜?」

「我要這個、那個還有這個。」

「那麼要不要淋?」

「幫我淋咖喱汁。多少錢?」

以上的場景或許有一些小夥伴不明白。就讓三叔大致解釋下:

「吃還是包」——是指要在這裡吃,還是外帶。

「淋」——是指,是否要淋菜汁;一般有滷汁、咖喱汁的選擇。

圖:什菜飯

圖源:Goody Feed 網站

另外,在點餐時,之所以會用這個、那個,主要是因為有時候那個菜色多到讓人看得眼花繚亂,甚至又不清楚那菜色叫什麼,又或者頭腦突然轉不過來叫不出名,而最快且方便的方式就這個、那個。

至於點什菜飯時有什麼雷區,可能就是,菜色並不會註明是是屬於肉類還是蔬菜類;所以可能以為點的是1肉加2蔬菜的組合,結果是付了2肉加1蔬菜的組合。

簡中原因,或許是一些豆腐類的菜色,可能你以為是蔬菜類,但上面有一些肉碎啥的,就成了肉類了。甚至水蒸蛋,是算肉還是蔬菜,三叔還真不知道。

假如午餐的主食想吃飯,另外一個選擇可以就是雞飯了!

又香又滑的海南雞飯

圖:海南雞飯

圖源:HungryGoWhere 網站

海南雞飯是一道經濟實惠而且新加坡人常吃的新加坡國菜;無論是在平民經濟的小販中心還是豪華高級的五星餐廳,都可以找到海南雞飯的身影。和什菜飯一樣,一盤雞飯的價格則須視售賣的地點而定,價格一般從3新元起跳。

海南雞飯一般是一碗泡滿雞湯鮮香的米飯,配上一份軟滑白切雞肉,和一碟為食材錦上添花的辣椒蘸醬;好吃的蘸醬會讓雞飯更上一個層次,充滿南洋風味的蘸醬搭配為辣醬 加1/3黑醬油加2/3醬青,辣醬要微酸且帶有南洋特色的辣感和香氣。好的雞飯應該要做到顆粒完整,每一顆都浸滿雞湯的鮮香,不生不爛,入口生香。

有師傅告訴三叔,要做到雞皮軟滑,秘訣就是當雞肉蒸熟後,直接把雞肉浸泡在冷水之中,然後再取出,就能讓雞皮軟滑了。至於蒸雞時所「遺留」下的雞油,可以用來煮白飯,再搭配香蘭葉、香茅等,香噴噴的雞飯就可以上桌了。

可能會有小夥伴會問,取名海南雞飯,是否是從海南島傳來的呢?

據了解,海南雞飯其實源自早期的中國海南移民,海南人會用當地出產的文昌雞做白切雞,再用雞油和煮雞得到的雞湯來煮米飯,20世紀初這個做法隨著移民傳播到東南亞。美食家蔡瀾在《海南雞飯研究》中則提到新加坡的海南雞飯發源應該歸功於莫履瑞,他在二三十年代從海南島到新加坡,以賣雞飯為生,並且很有特色的兩隻手提著兩個竹籠,一個裝雞肉,一個裝米飯,飯做成球狀,圓圓胖胖。

圖:海南雞飯糰

圖源:360happykitchen 網站

除了海南雞飯外,港式的燒臘在新加坡也頗為常見。

圖:港式燒臘攤位

圖源:Travelfish.org 網站

不過,雖然名為港式燒臘,但這裡並不售賣燒鵝,主要以燒鴨、燒肉和叉燒為主,一些則有售賣排骨和臘腸。單拼的價格(即只選一種肉類),約3.30新元起跳。

圖:燒鴨飯

圖源:The Straits Times 網站

三叔記得,以前有一些攤位會售賣燒乳豬,不過隨著成本的高漲,除非有重要的節日而訂製燒乳豬,否則店家一般在平日的營業不會售賣燒乳豬。

此外,據三叔觀察,在選擇採用哪種肉類來燒烤叉燒時,和之前不同相比,出現了一些變化。目前,一些新式的做法是採用豬五花或所謂的「不見天」的部分來燒烤叉燒;燒烤出來的叉燒就比較多汁和柔軟些。在這之前,一般是採用豬頸肉或其他部分去燒烤,燒烤出來的叉燒就沒這麼油膩,質感也比較幹些。三叔個人就比較喜歡吃油膩點的叉燒。

圖:叉燒

圖源:DanielFoodDairy 網站

圖:蜜汁豬五花叉燒

圖源:douguo 網站

在點港式燒臘時,可選擇配白飯或麵條;麵條方面,可選擇粿條或幼面。

如果不想吃飯,麵條方面的美食也挺多的。

客家三大名菜之一——釀豆腐

「釀」是一個客家話動詞,表示「鑲」或「植入餡料」的意思,「釀豆腐」即「有肉餡的豆腐」之意。

傳統的做法一般是把羊肉或豬肉用刀反覆剁蓉、調味做成餡料,在豆腐塊中對角切出十字紋,或用手指輕輕插一個小洞,塞入適量以肉類為主的餡料,然後以煎、燜、煲、炸或蒸等烹調方法烹調至熟,並可以煮一些醬淋在上面。

不過,釀豆腐在新加坡經過了改良,並不僅僅在豆腐塊中將羊肉或豬肉植入裡頭而已;在這裡,有種類繁多的食材讓小夥伴選擇,當中包括魚丸、蟹棒、苦瓜、墨魚、生菜、豆卜等其他蔬菜。釀豆腐攤位在新加坡是這樣的:

圖:釀豆腐攤位

圖源:Shun Kee Yong Tau Foo Facebook

一般來說,除了少數食材如熱狗、紫菜雞是拿去油炸外,其餘食材都是拿去燙熟的,在淋上熱騰騰的湯。這湯一般是用黃豆熬成的,並可選擇配以米飯或麵條。

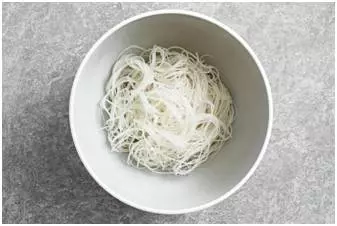

麵條的選擇一般是熟面(黃面)、粿條和米粉。

圖:熟面(黃面)

圖源:Michelin Guide 網站

圖:米粉

圖源:Michelin Guide 網站

圖:粿條

圖源:Michelin Guide 網站

如果小夥伴不想吃湯的,也可以選擇吃乾的——即是把食材和湯分開,並決定是否要配以辣醬一塊吃。

圖:湯的釀豆腐

圖源:HungryGoWhere 網站

圖:乾的釀豆腐

圖源:Sethlui.com 網站

釀豆腐的價格,是根據顧客選了幾件釀豆腐來計算,一般而言,每件約0.60新元,並且都會註明需要的最少件數。

假如要點釀豆腐,一般的流程是這樣的:

(1)先排隊,然後到了攤位前,就自己挑選想吃的釀豆腐材料;

(2)挑選完,則交給攤主,一般就會出現以下的對話:

「要面嗎?這裡吃還是帶走?」

「我要熟面,乾的。這裡吃的。」

「要辣嗎?」

「不要辣,謝謝!」

目前除了可選擇由黃豆熬成的湯外,一些釀豆腐攤位也提供了叻沙(Laksa)的湯汁,讓小夥伴選擇。

「死」前必嘗的世界十大美食之一——叻沙

叻沙(馬來語:Laksa,或譯喇沙)是一道起源於南洋的麵食料理,屬於馬來西亞和新加坡的代表性料理。叻沙有非常多不同的種類,不同族群和地方對於叻沙的做法和味道也有極大差異,而新加坡華人的叻沙多為咖喱叻沙(Curry Laksa)。