叻沙這名字聽起來就異國情調得很,叫人摸不著頭腦,其實這是Laksa的音譯,這種類似辣椰奶米粉湯的美食,在新馬一帶頗為普遍,深受當地民眾的歡迎,特別是雨天時更想要吃叻沙,熱辣辣的湯汁能驅逐濕氣,整個人也舒爽起來。熱天的時候,吃叻沙總會大汗淋漓,這其實也是另外一種屬於熱帶的快感體驗。

新加坡叻沙,在馬來西亞被稱為咖喱叻沙。

Laksa名字的來源各有各的說法,早期的東南亞深受印度文明的影響,也借用了不少梵文,而梵文里有個和Laksa讀音相近的詞,意思為成千上萬,暗指laksa的烹調過程,需要加入多種不同的原料,工序十分複雜。然而根據一本牛津美食專書里的論述,laksa一詞其實源自波斯語,Lakhsha在波斯語裡意為「滑溜」,類似麵條的質感。也有人說叻沙其實來自閩南語的辣沙,指的是叻沙食材里的蝦米給人的口感。這些說法迥然不同,但都證明了南洋這塊土地多年來深受各方文化的影響,是各國文明的交匯點之一。

經常獲得全球最佳的叻沙方便麵。

就算搞不清楚名字的來源,都不妨礙新加坡人對叻沙的喜愛,當地超市甚至出售叻沙方便麵,這款方便麵也已經連續三年在全球方便麵評選中獲得第一名,是遊客到新加坡旅行時必買的手信之一。美國媒體CNN的旅遊頻道也曾經將檳城叻沙列為全球排名第七的美食,因此叻沙可謂名聲在外,在世界各地的東南亞餐廳中都能輕易嘗試到,我就曾經在香港和上海的新加坡餐廳內吃過叻沙,水土不服和改良過的味道,總不及新加坡原鄉版好。

328加東叻沙是本地的名店。

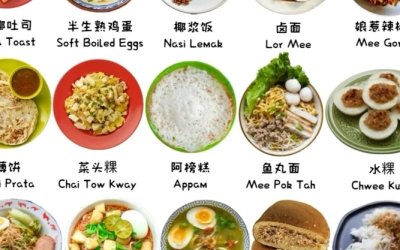

新加坡人用餐一般到小販中心或咖啡店,這些庶民用餐處才是品嘗叻沙的好地方,在新馬叻沙就有幾種不同的版本,有趣的是,這幾種都稱之為叻沙的美食,在新馬不同的地區,卻有著南轅北轍的味道。檳城叻沙採用魚湯和羅望子烹煮,味道帶有明顯的酸味,檳城靠近泰國,受到泰人嗜酸的影響也不足為奇;東馬沙撈越鍾情的叻沙則有濃厚的香料味,用母雞和草蝦熬出來的湯汁是深褐色;而新加坡叻沙的湯汁紅中透白,濃郁的椰奶味揮之不去,湯底製作的工序頗為複雜,需要加入各種香料和調味料,包括南姜、叻沙葉、香茅、叻沙葉、魚露和蝦醬等,將粗米粉燙熟後,加入蝦、血蚶、魚餅、豆卜等才大功告成。

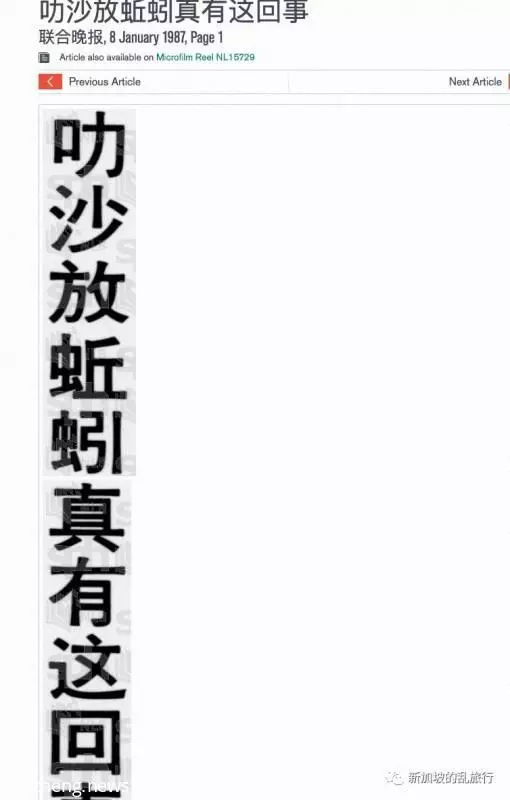

小時候愛吃叻沙,當時還有傳言說,叻沙好吃是因為煮湯的時候加了蚯蚓,在新加坡本地一份1987年的剪報上讀到次此說,報章引述了馬來西亞農業研究院官員的回應,說在叻沙里放蚯蚓,能讓椰漿不那麼快變質,雖然報道中有很多如「不願意透露姓名」、「未經過科學證實」等含糊的句子,真假難辨,但我潛意識裡願意相信這是真的,好吃的美食再加上匪夷所思的情節,叻沙想不走紅也難。

檳城的叻沙味道酸酸的,受到泰餐的影響。

在上世紀30年代,新加坡就有文字記錄叻沙的存在。一些美食家認為叻沙是是土生華人的創作,土生華人是新馬獨特的族群,擁有自己的美食文化,是早期南來的華人和當地的馬來女子通婚後產下的下一代,男性稱之為峇峇,女性則為娘惹,而叻沙據說就出自娘惹的廚房,是兩種文化相互交融和影響下的產物,我認識的一些土生華人朋友,就算製作工序十分繁複費時,還是會親自在家裡烹煮叻沙。

沙撈越的叻沙因為有大量的香料,滋味最為南洋。

因此新加坡最具盛名的加東叻沙就位於傳統土生華人的聚集地如切,那也已經是遊客名店了,幾乎所有指南都不會錯過,加東叻沙的味道的確不錯,然而我更喜歡位於惹蘭勿剎的結霜橋叻沙,老闆依舊用火炭來烹煮叻沙湯,據說這樣味道會更香醇,剪短了的粗米粉,用湯匙就能勺著吃。一碗三塊新幣的叻沙可謂良心價,難怪午餐時間總是大排長龍。