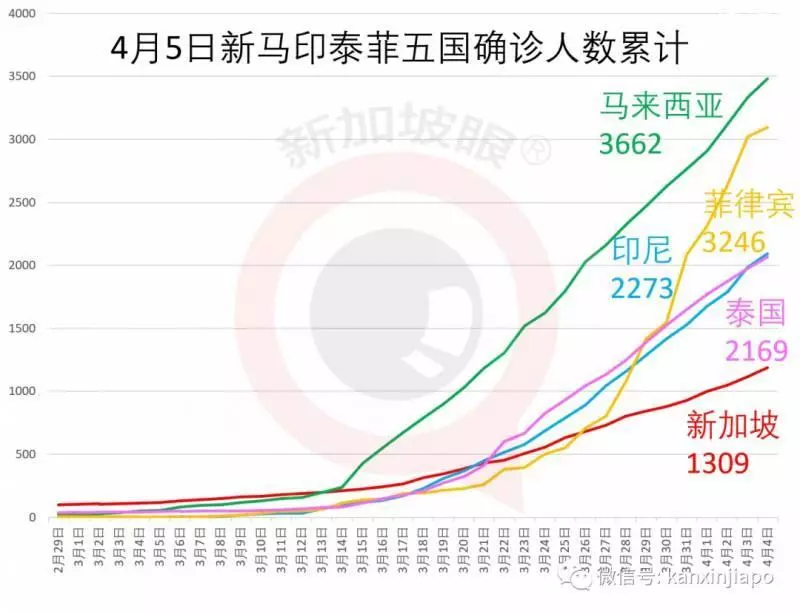

今日(4月5日)新加坡當日新增120例新冠肺炎確診病例,包括4例輸入型病例,116例本地感染病例。裡面有其中76人是持探訪准證者,其中32人是客工。目前新加坡累計確診1309例。

為了減少進一步感染,實里達北(S11)宿舍的1.3萬名客工和Toh Guan Westlite宿舍的6800名客工就地隔離,不必上工,工資照發,由政府補貼僱主每天100新幣。將給他們提供三餐、口罩、體溫計等物品。

印度尼西亞今增181例,累計2273例;馬來西亞今增179例,累計3662例。

針對目前疫情情況,昨天(4月4日),新加坡貿工部長陳振聲表示,新加坡居民要做好心理準備,食品價格接下來會出現一些波動。

陳振聲對此解釋說:「在全世介面對疫情過程中,其實有很大的變數,而且現在有許多國家已經開始陸續封城,也可能打亂了整個世界的供應鏈,我們還得有心理準備,這個衝擊可能會加劇。」

因此「食品價格接下來一定會有一些波動」,一旦全球供應鏈被打斷之後,一定會影響到這些食品價格。

同時,政府會在特殊時期努力去保障食品供應來源的多元化,以使得新加坡市場食品價格儘量穩定。

4月2日,陳振聲部長還和中國商務部長鐘山進行通話,確保中新兩國之間醫療必需品和食品供應的自由流通。

外賣服務人員數量增加

自宣布4月7日之後取消非必要服務後,新加坡網上購買食品、必需品的需求激增。陳振聲直言,當前對於NTUC等超市營業者,最大的挑戰在於,如何快速把訂單派送出去。

為了確保大家能夠及時收到網上訂單,超市已增加雇員來處理訂單。同時至今年6月份,新加坡的德士和私召車司機都可以進行送貨、送餐,這樣既可以方便司機們賺取外快補貼收入,同時滿足疫情時期送貨送餐需求增加。

同時,為減少餐飲商家提供外賣服務成本,政府還宣布將進行補貼來抵消餐飲商家,在Deliveroo、Foodpanda和GrabFood平台需要支付的訂單價格5%的佣金。

艱難時期,保障國民生計

新加坡今年預估全年經濟增長下調至萎縮1%-4%,陳振聲強調,經濟方面當務之急是「保住我們的產能還有產量,讓企業和國人能維持下去」。

新加坡政府選擇逐步推出防疫舉措,目的正是要維持國人的生計,並保住人民和企業的信心。

黃循財部長此前也強調,新加坡在一步步地走向「遠程辦公」、「遠程上課」,目的在於逐步普及,逐步深化,一直到最終的全面推行,儘可能在控制病毒傳播的同時,讓社會正常運轉。

在關閉非必要服務企業後,政府預料會對企業家庭產生影響。新加坡副總理兼財政部長王瑞傑宣布明天(4月6日)下午推出「同舟共濟配套」額外經濟援助措施,協助企業、員工和家庭渡過接下來的一個月。

新加坡眼評論

作為極其缺乏第一產業的城市國家,新加坡超過90%食品需要進口,因此,免不了受制於國際供需關係變化——供低於需,則價格上揚,由消費者承擔。

新加坡在2012年重新制定了糧食安全宏觀規劃(Food Security Roadmap)。這個規劃提出兩個核心戰略,一是糧食進口源頭務求多元化,另一是提高本地產量和進行戰略儲備。

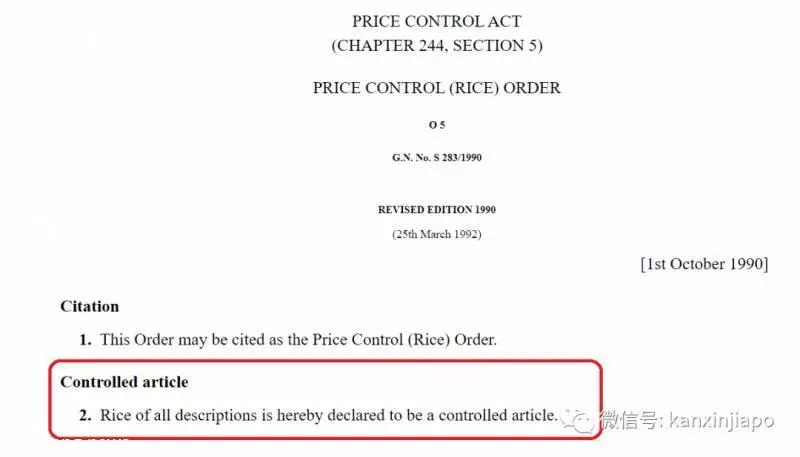

在新加坡,大米是戰略物資。早在1950年,仍在英國殖民地政府統治下的新加坡就出台《價格管制法令》(Price Control Ordinance)。獨立之後的新加坡沿用這個法令,並於1990年出台更為細緻的《價格管制(大米)命令》(Price Control [Rice] Order),並把所有類別的大米都列為受管制物品,任何人或企業必須取得政府許可,才能進行大米的貿易與經銷。

自1968年3月,新加坡的大米貿易和經銷商在進口大米之後,必須參加國家糧食儲備,把兩個月的進口量統一囤積到位於武吉班讓路102號的國家糧倉,定時向市場放出,不得在國家糧倉儲存超過一年時間。國家糧倉內的存貨所有權歸貿易商,但,在緊急時期,政府有權有償徵用。大宗經銷商如職總平價合作社(Fairprice)則用自己的糧倉。

位於120 Bukit Panjang Road的國家糧倉。

新加坡的大米戰略儲備。圖源:新加坡企業發展局

80年代,新加坡推出「全面防衛」(Total Defence)概念之後,其中的民防環節就一直鼓勵家庭儲備食品以及其他應急物品,如急救箱和應急袋。

新加坡民防部隊建議,每戶家庭應該根據自己的需要和喜好定期儲存食品。食品儲存量須維持兩周時間。

這是全國民防計劃的一個重要部分,與80年代推出的公共警報系統和防空洞(地鐵站防空洞、住宅與其他小型公眾防空洞等)系統相輔相成,目的是讓人們在戰時能有安全藏身之處,同時,在躲避空襲時自備兩周糧食、飲用水、急救包等應急物品。

近幾年,較之軍事威脅,非傳統威脅對人們的生死存亡威脅更大,包括恐怖主義、極端主義、全球氣候變化、全球性傳染病爆發等。本次新冠疫情爆發,即為一例。

在新冠疫情下,全球糧食供應的生產、包裝、貿易、運輸、零售等各個環節都受到影響,尤其一些產糧國開始控制出口。需求量不變,但供應量縮小或供應速度減緩,這個落差肯定會表現在價格上。

過去幾周,新加坡政府一直在落實糧食供應的保障工作。

3月18日,新加坡、馬來西亞同意讓兩國之間的人員、貨物和服務能安全流動。

3月25日,新加坡、澳大利亞、加拿大、汶萊、緬甸、紐西蘭、智利7國發表聯合聲明,確保包括空運、海運在內的貿易線暢通無阻,支持全球供應鏈生存能力,保證必需品和基本商品(尤其是醫療用品)的貿易暢通。

4月2日,新加坡和中國外交部舉行了視頻聯席會議,雙方一致認為恢復生產和貿易流通十分重要。兩國將保持空運、海運航線暢通,維護貿易暢通,確保必需醫療物資和食品在內的商品流通,並擁有穩定供應鏈。

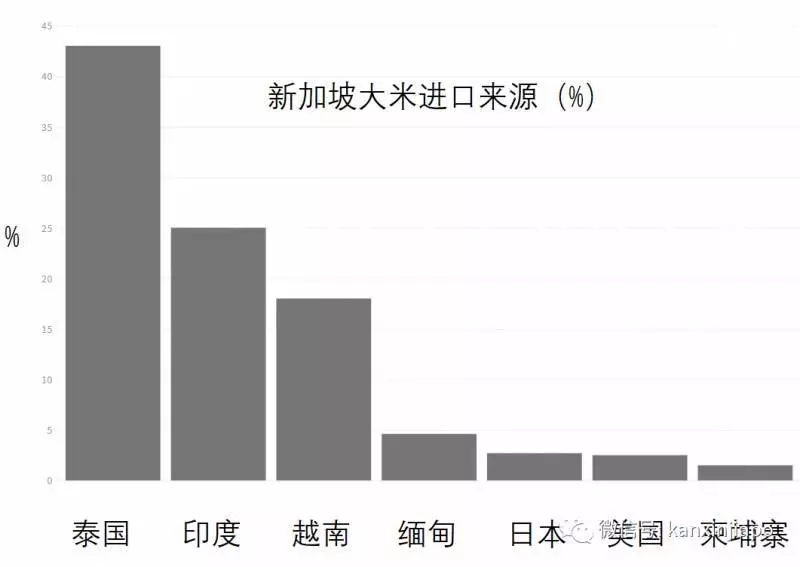

大米是新加坡人的主食。目前,新加坡的主要大米進口來自泰國、印度、越南、緬甸、日本和美國。

相對於產量,全球大米貿易量不高,只有產量的7-10%,因此,任何出口國如果貿易量出現問題(比如天災或限制出口),那麼,一定會引起價格波動。

越南在3月28日之前將不再簽署新的大米出口合同,政府要檢測國內大米供應是否能夠應對新型冠狀病毒疫情傳播期間的需求。同時,越南海關宣布,從2020年3月24日零點開始,各種大米產品禁止以任何形式出口。印尼和菲律賓兩國先後宣布糧倉告急,稱儲存的糧食最多只能維持3個月,如果疫情不能儘早結束,他們恐將面臨糧荒。

菲律賓和印尼本身是產米國,但同時也是大米進口大國。在此特殊時期,菲、印對大米的需求對新加坡來說是一個大競爭。相對這兩個國家來說,新加坡對大米的需求量小很多,在議價方面並無優勢,新加坡短期內能做的似乎只有接受新價格。除了大米,相信其他一些食品也會有類似的現象。

在個人和家庭層面,大量囤米並非辦法,畢竟大米有保質期。適量儲備一些仍是不壞的主意。但必須注意的是,這類儲備更多的是為了方便,在非常時期可以少一些出門購物,尤其減少在超市排隊,減少在病毒中暴露的時間。

另,家庭糧食儲備應該是常備的,不應該到了有風聲時才一窩蜂衝去超市搶購。

在國家層面,戰備囤積很重要。先前,貿工部長陳振聲已指出,國家糧倉庫存有超過三個月的大米和麵條,以及超過兩個月的肉和蔬菜,分新鮮、冷凍和罐裝三類。因此,人們兩三個月內是沒有斷炊的危險的。至於兩三月後,則可能需要付出比以往高的價格。

除了囤積進口糧食,國家層面必須做的是擴大本地生產。2019年3月,新加坡政府提出「30·30願景」——到了2030年,本地出產的農產品預計將占國人營養需求的三成。其中20%來自蔬菜水果,另10%來自魚肉和雞蛋等食物所含的蛋白質。

為了達到這個願景,新加坡政府準備撥出土地作為農業使用,推動高科技農耕活動,如高樓溫室種植蔬菜,以及培養本地農業專才。