自2008年開始,新加坡政府每五年推出陸路交通發展總藍圖,2013年,新加坡發布2030陸路交通總體規劃,描繪了一個以人民為中心的陸路交通系統(a people-centred land transport system),承諾提供更好的連接、更完善的服務、支撐宜居和包容性社區的交通系統(more connections, better service and a transport system thatsupports a liveable and inclusive community)。

五年時間過去了,新加坡政府投入巨資推進公共運輸發展,擴展軌道交通和公交網絡,增加公共運輸車輛,軌道交通新開通Downtown Line(濱海市區地鐵線)和East West line(東西線)大士西延線,地鐵線網裡程達200公里,增加約46公里,另外還有50公里線路在建;公交車輛從2013年的17509輛增加到2017年的19285輛;越來越多的人採用步行、騎車(active mobility modes)作為首末一公里的出行接駁方式;移動網際網路技術使得人們可以通過私人租賃汽車(private hire cars)和共享單車服務(ride/bicycle-sharing services)來完成點到點的出行,privatehire cars從2013年的16396輛增加到2017年的68083輛;車輛變得更加環保,鼓勵購買低排放車輛,投放共享電動汽車,試點純電動和柴電混合公共汽車。

新加坡軌道交通線網圖

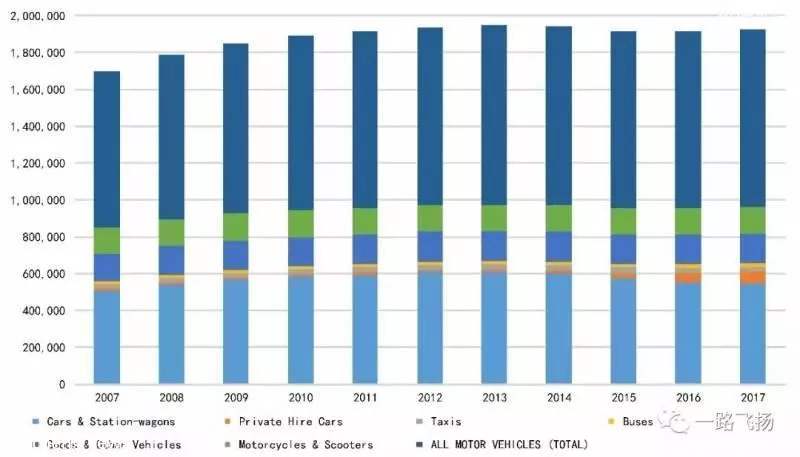

新加坡機動車輛構成及變化趨勢

2030年新加坡陸路交通總體規劃中提出3項關鍵指標,分別是10戶家庭中有8戶只需步行不超過10分鐘就可到達地鐵或輕軌車站、85%的公共運輸出行少於20公里並在1小時以內完成、高峰小時75%的出行採用公共運輸方式。

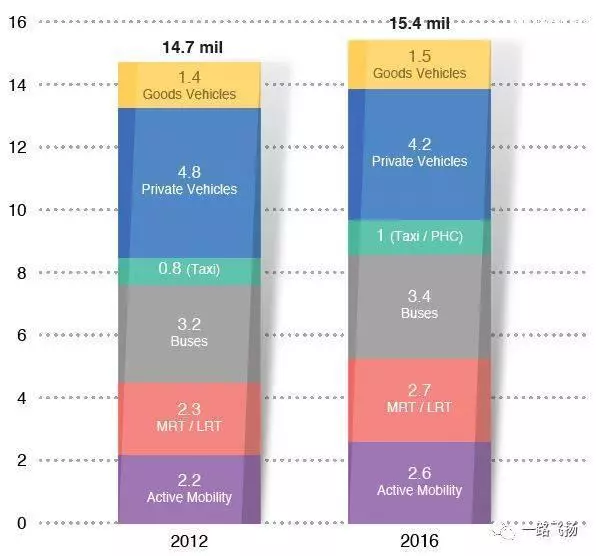

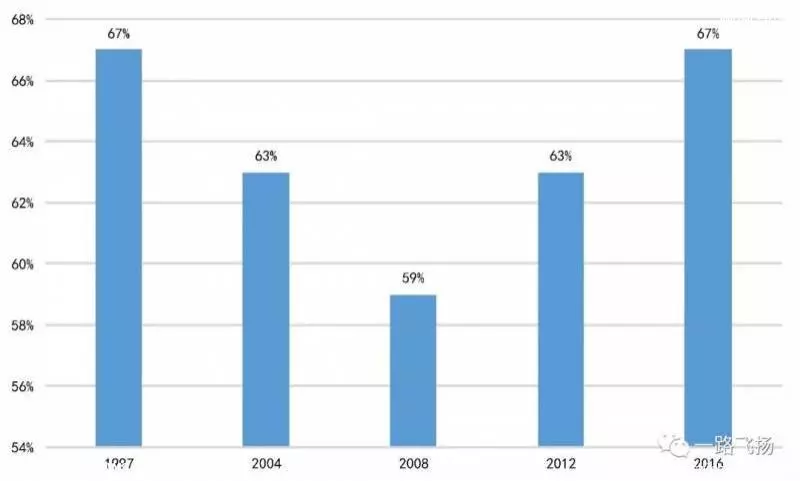

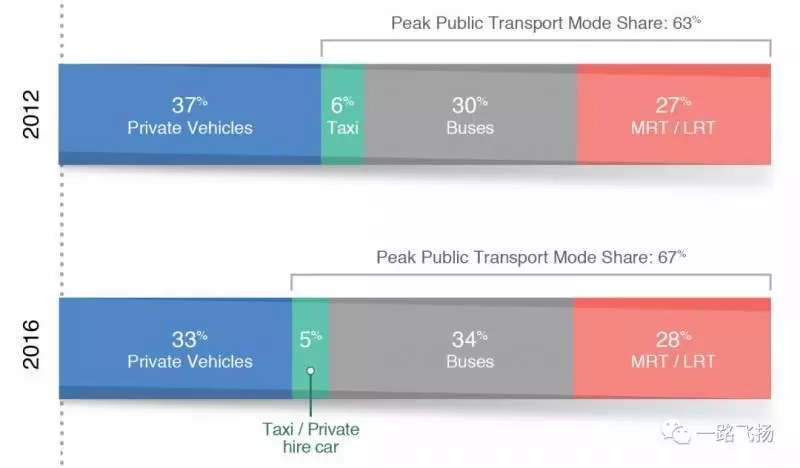

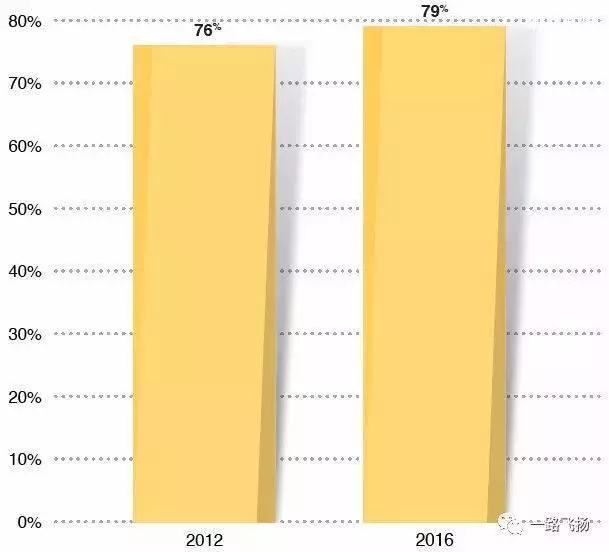

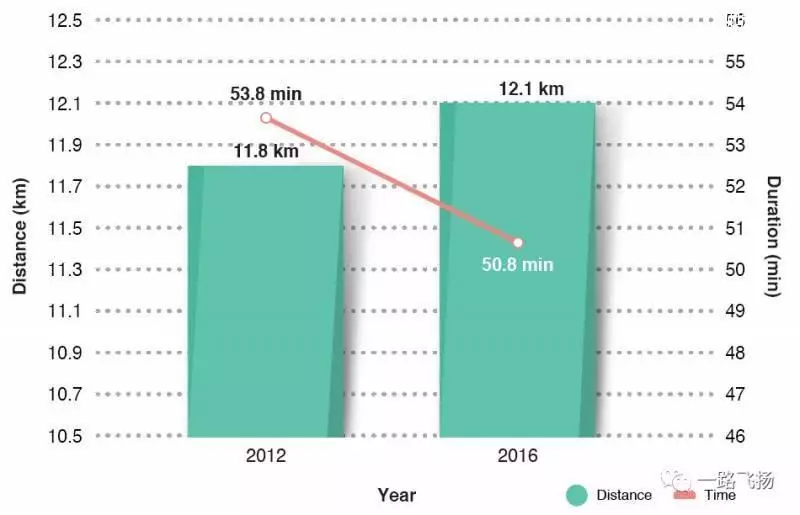

根據2016年居民出行調查可見,各項指標都在向2030年發展目標靠近。公共運輸出行總量從2012年的550萬人次增加到2016年的610萬人次,而私人汽車出行量自1997年以來首次開始下降。高峰小時公共運輸出行占比從2012年的63%增加到2016年的67%。公共運輸平均出行距離從2012年的11.8km增加到2016年的12.1km,但平均出行時間從2012年的53.8分鐘降低到2016年的50.8分鐘,出行距離低於20公里並在1小時以內完成的公共運輸出行比例從2012年的76%提高到2016年的79%。

新加坡不同出行方式出行需求變化(百萬人次/日)

高峰小時公共運輸機動化出行分擔率

高峰小時機動化出行方式構成

出行距離低於20km出行時間在1h以內的公共運輸出行比例

公共運輸平均出行距離和時間

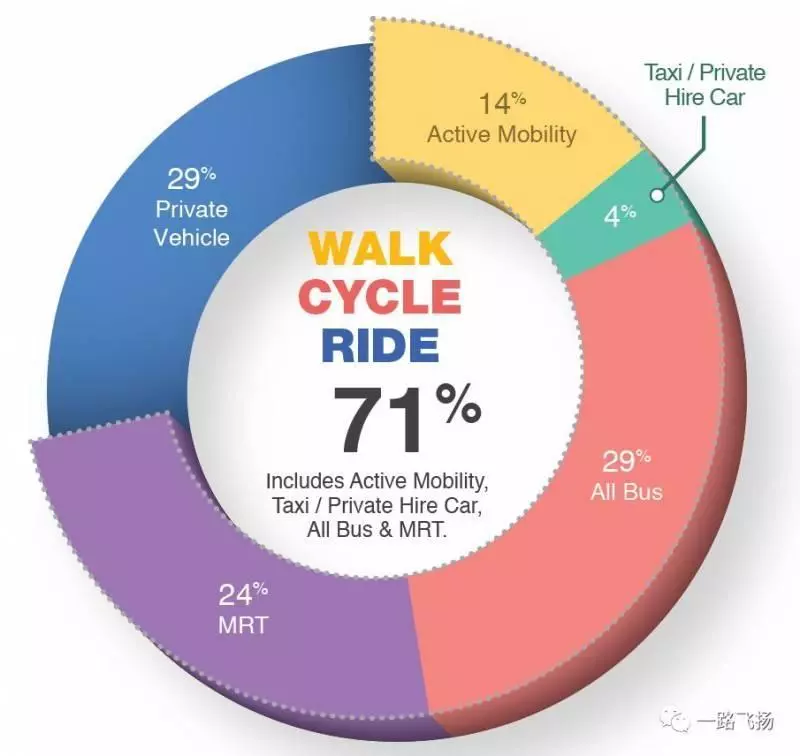

目前,新加坡正在著手研究2040年陸路交通總體規劃,期望重新審視陸路交通願景、政策和目標,以確保能適應新的發展趨勢以及通勤者的多樣化需求。特別提出鼓勵更高效可持續的WCR(Walk Cycle Ride,「走、騎、搭」)模式,WCR包括activemobility modes(步行、自行車、電動滑板車等)、mass public transport(軌道、公交)、shared transport(出租汽車、網約車、共享汽車等)。實現「減少擁車」(car-lite),最小化道路對土地資源的占用,將更多的空間讓給綠化和公共活動設施,提升新加坡城市居民生活質量。

期待新加坡再次為我們展示一個戰略規劃的成果範本。

現狀高峰小時WCR模式占比